Posted By 徐 千禾 On 六月 1, 2010 @ 3:06 pm In 數位化書籍 | No Comments

|

目 錄 |

|

[1] 壹、前言 [2] 貳、數位化工作流程圖 [3] 參、前置作業 [4] 肆、物件數位化程序 [5] 伍、後設資料與資料庫建置 [6] 陸、數位內容保護 [7] 柒、設備與成本分析 [8] 捌、委外製作 [9] 玖、效益與未來展望 [10] 拾、結語 [11] 參考文獻 [12] 附錄 |

壹、前言

每天一睜開眼,所見到的就是熟悉到不能再熟悉的生活環境。是否曾想過在熟悉的環境底下,埋藏著古人活動所留下的痕跡呢?是不是曾在住家附近的小山丘散步時,有拾獲破石碎陶的經驗呢?這些拾獲到的物品,很有可能就是考古學的「考古資料」。那麼,這些「考古資料」為什麼會出現在我們的生活週遭呢?過去生活的刻痕,換了時間軸,又帶來什麼樣的意義呢?這是一個很有趣的探索過程,值得我們深入研究。

一、考古是什麼?

只要談到考古,一般人的腦海中總會浮現電影裡印第安那瓊斯或是蘿拉卡芙特深入蠻荒和沙漠,在歷經危險和種種匪夷所思的事情之後,發現巨大寶藏的情節。但是,這些情節大多是小說或電影所編造的幻想而已。考古工作的實際情況是考古學家走入田野,並且利用科學的方法與技術去發掘前人所留下的遺物、遺跡與遺址等考古資料,而不是尋找寶藏或探險。

從1896年日治時期發現臺灣的第一個遺址— 芝山岩遺址,接著陸續又發現圓山遺址後,日本學者有組織性的考古發掘,逐漸深入臺灣東海岸、西南平原等地區,臺灣史前文化的系統也被提出及建立。就考古資料顯示,臺灣可能早在3-5萬年前即有人類過著漁獵採集生活,這些都可從東部的長濱文化、台南左鎮的人骨化石等出土遺物發現其特有的文化現象。也說明了考古發掘的研究工作在在證明了許多階段的不同文化面貌,也是幫助臺灣歷史文化繪製完整圖像的重責大任。[13] [1]

進一步深究,考古的目的就是要「透過科學性田野工作,進行考古遺址發掘,遺跡及遺物資料的蒐集、分析,經由瞭解這些實物資料背後意義,詮釋代表這群人的行為,進而推衍至人的行為及文化等各個面向」[14] [2]。為了達到這個目的,世界各地都有考古學家在尋找遺址,發掘古人的遺物和遺跡[15] [3]。至於考古資料所稱的遺址、遺物和遺跡又是什麼呢?簡單的說,古人居住或進行各種活動的地方就是「遺址」;而在生活中,每天都會製造與使用許多東西,但是其中只有一小部分能夠保留下來,這些遺留下來的東西就是「遺物」;除此之外,古人也會建築房屋、墳墓、水井、堡壘、水溝等,考古學家則將這些稱為「遺跡」[16] [4]。談到這裡,相信大家對於考古的目的與資料的內容已經有一些最基本的瞭解與認識,也可以知道考古學家就是靠著田野調查所發掘出來的遺址、遺物與遺跡,進行推論或解釋出古代人類的生活、行為或文化。

但是,這些珍貴的考古資料在發掘出土後,仍須面臨幾個問題。首先,在考古遺物部分,因為時間、本身材質的關係,發掘出土後會有風化與鏽蝕的情形發生;其次,出土的考古資料多選擇類型標本及較完整的發表在正式學術報告與博物館展示之外,大部分都典藏在公家及私人的典藏庫中,一般大眾較不易得見。隨著現代科技的發展,讓我們對於考古資料的保存與應用有了一番新的思維及作法,這個新的方式就是將考古資料進行「數位化」。

二、為什麼要數位化?

「數位化」(Digitalization)是我們常常聽到的名詞,但卻很少有人真正瞭解數位化的意涵。簡單來說,「數位化」是指將文字或圖像經由數位掃描器、數位照相機的轉換,而成為電腦所能處理的數位數據[17] [5]。實際上,許多學科的典藏品並不僅限於文字與圖像,還包含各種各樣的標本、器物、影像資料與聲音資料等,這些典藏品也都可以透過數位掃描、數位攝影(分為2D平面攝影與3D立體攝影兩部分)或其他適當的數位化程序轉換為數位數據,而成為「數位典藏品」。因此,將珍貴的考古資料轉換成「數位典藏」的形式,除了可以確保資料的可用性、持久性及智慧整合性之外,還有以下幾個益處:

(一)增加利用價值:

基於保護以及保存的考量,以往都是將發掘出土或採集得到的考古資料送入蒐藏庫中典藏。考古資料數位化後,倒是提供研究者除了實物外,另一種使用的方式。不僅是研究學者,一般民眾也可以透過數位資料庫,利用查詢資料目錄,得以獲得博物館展示的實物外的資訊。經過數位化的高品質影像除了提供方便展示、出版的利用價值,還能進一步增進更有效的典藏管理。

(二)促進學術交流:

透過數位典藏的方式,能保存珍貴的考古資料,並建立一個數位知識庫提供查詢。而透過網路無遠弗屆的特性,就能將知識庫中的考古資料提供給遠地的考古學學者,讓其進行研究與線上瀏覽。對於學術的交流與發展,都有其一定的助益。

(三)推廣考古教育:

數位典藏後的考古資料,除了可以配合、運用在考古學相關教學課程以外,也能提供通識學科的課外參考資料,讓考古學的知識能從早開始、向下紮根,進而有助於文化資產的傳播與推廣。

從以上的敘述,我們可以清楚瞭解數位典藏應用於考古學之後,所帶來的諸多效益。事實上,台灣地區許多與考古研究或教學有關的機構,如中央研究院歷史語言研究所、國立台灣大學人類學系暨研究所、國立自然科學博物館人類學組考古學門與國立台灣史前文化博物館等,從事考古資料相關的數位化工作已行之多年。

但是,機構間因為單位特性與管理方式的不同,在進行相同型態典藏品(例如考古學中文化遺物以材料及功能進行分類的陶器、陶片、瓷器等器型類別)的數位化工作時,往往產生各自歧異的工作流程。這樣的情形,對於想要進入數位典藏領域或有志於從事數位化工作的單位或個人而言,如何提供有志者參考資料?因此,編定出關於考古資料的「數位化工作流程指南」就是一件刻不容緩的工作。

考古資料的種類眾多,進行數位化的方式也不盡相同,在參酌各計畫實際執行工作的情況後,試圖歸納出幾項主要的工作流程。以下章節將簡要介紹「考古資料的數位化工作流程」,並以考古遺物的數位攝影方式做主要範例說明。

[18] < 返回目錄 >

[19] [1] 「臺灣研究網路化—臺灣考古」[20] http://twstudy.iis.sinica.edu.tw/archeotw/index.html 。檢索:2010年1月。

[21] [2] 夏鼐、王仲殊,《中國大百科全書‧考古學》,台北:中國大百科全書出版社,1986年,頁1-3。

[22] [3] 劉克竑撰文、李瑾倫繪圖,《瑄瑄學考古》,台北市:行政院文化建設委員會,1997年,頁55。

[23] [4] 同註3。

[24] [5] 陳俞妏,〈淺談資料的數位轉換〉,國立中央圖書館館刊28卷2期,1995年,頁3-12。

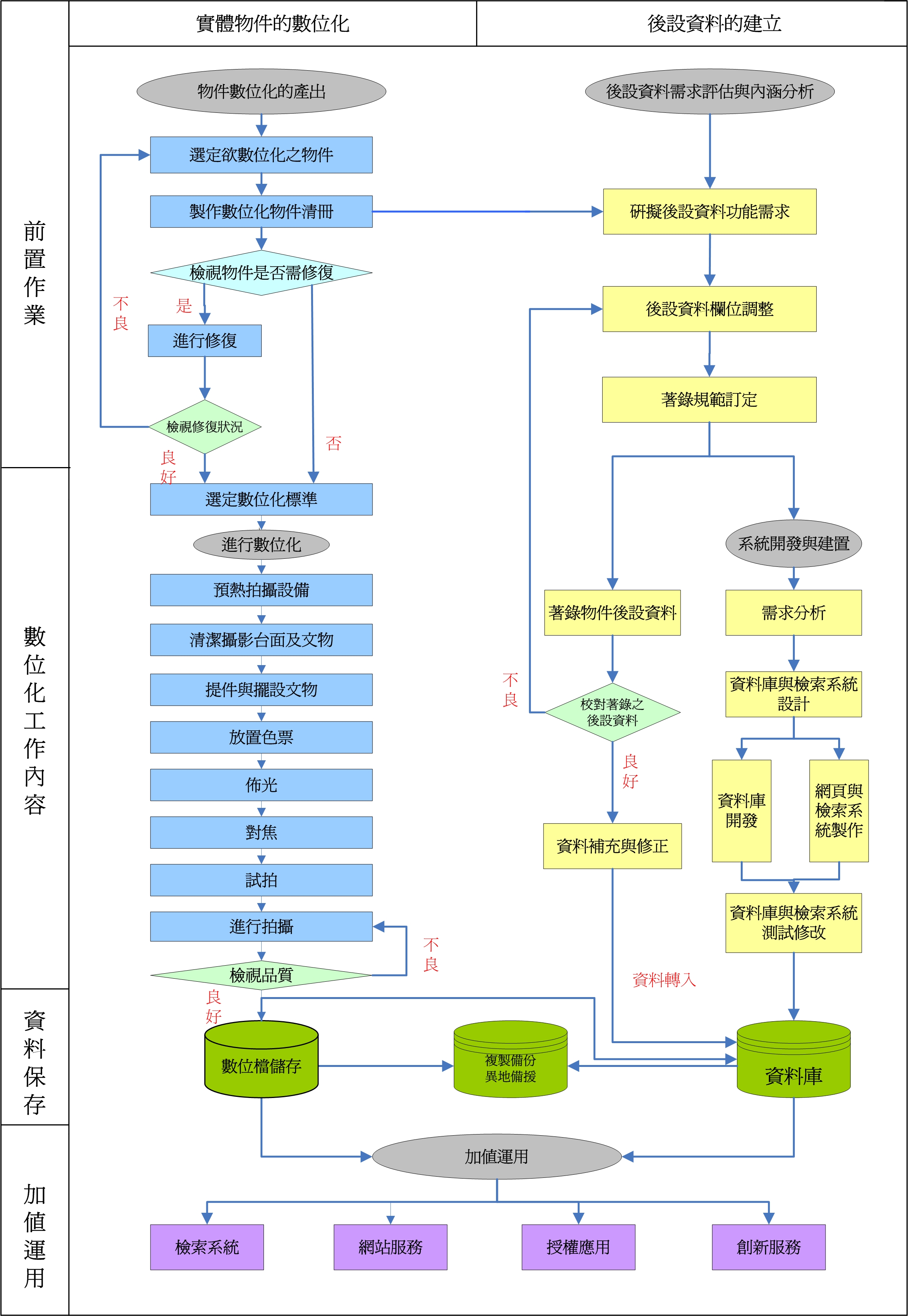

貳、數位化工作流程圖

考古學資料可歸納為「田野資料」及「考古遺物」兩大範疇,所謂田野資料,包括考古學者於田野考古工作時,不同工作階段(遺址、遺跡、遺物)及最小工作單元(發掘單位),所做蒐集及描述的資料。數位化的方式大致以「掃描」和「攝影」為主,本指南將以「攝影」的數位化工作流程做主要說明,有關「掃描」等數位化方式亦可參考數位化工作流程指南叢書系列:「文書檔案數位化工作流程指南」、「古籍線裝書數位化工作流程指南」等書籍。

關於數位化攝影工作各機構因為單位特性與管理方式的差異,而有不同的數位化工作流程,但基本上大致可歸納為下列幾個主要的工作流程(如圖2-1),如本指南之簡要說明:一、「前置作業」旨在說明數位化工作進行前的準備工作,包含制訂影像檔案規格、影像檔名編碼原則、整理與建檔等。二、「物件數位化程序」旨在說明數位化工作中,使用攝影設備執行步驟和工作注意事項,並介紹2D文物拍攝和3D環物攝影的工作程序等執行步驟。三、「後設資料與資料庫建置」,說明考古資料的後設資料欄位制訂,後設資料著錄與資料庫建置流程之步驟。除了上述部分,本指南亦包含數位內容保護機制、設備與成本分析以及委外製作等工作流程探討,作為規劃數位化工作之參考。

圖2-1、考古資料數位攝影工作流程圖(拓展臺灣數位典藏計畫整理繪製)

參、前置作業

依據考古資料的數位化工作流程圖來看,前置作業階段是所有工作起始的基礎。前置作業是進行實體物件數位化工作,屬耗時費力的階段,此階段是為了後續實際數位化工作所進行的各項規劃。構想如何在有限的成本、人力等限制下,達到計畫預定的目標與品質。除了清點整理文物外,還需考量數位化工作的制訂影像檔案規格、影像檔名編碼原則以及整理與建檔等部分。

一、制訂影像檔案規格

在正式進行數位化工作之前,需制訂影像檔案的規格以考量到未來使用的可能需求,以及規格特性等方面來考慮。

(一)影像檔案規格特性

一般而言,影像檔案規格包括檔案格式、色彩模式、解析度等方面。可先了解檔案格式的特性後,再依據各執行單位的需要制訂檔案使用的需求。

1.檔案格式

一般影像數位化工作會運用到的影像檔案格式主要為RAW檔、TIFF檔與JPEG檔。其中RAW檔為數位相機拍攝後產生的原始影像檔,該檔案沒有經過壓縮,可表現出影像豐富的色彩與層次感,亦可修正白平衡、明暗等,對於未來有各種應用來說,是目前較好的儲存格式,因為可保留拍攝後未經修飾過的影像, 也漸漸地被從事數位化工作的單位所採用,作為永久保存用的方式之一。一般而言將RAW轉檔成TIFF、JPEG等較為一般流通的檔案格式來做應用。像是TIFF檔可以說是最容易流通的影像檔案格式,所採用的技術可達到無失真的壓縮,影像品質較高,也因此較常被用在印刷輸出等專業應用上。至於JPEG則是一種會使影像失真的高壓縮格式,但由於其檔案較小,是目前網路圖檔運用最普遍的格式。各檔案格式特點請詳見下表(表3-1)。

表3-1、數位化影像檔案格式特性[26] [6]

|

檔案格式 |

RAW |

TIFF |

EPS |

JPEG |

GIF |

BMP |

PICT |

PSD |

PNG |

|

支援RGB全彩 |

● |

● |

● |

● |

|

● |

● |

● |

● |

|

支援256色 |

● |

● |

● |

|

● |

● |

● |

● |

● |

|

支援CMYK |

● |

● |

● |

● |

|

|

|

● |

|

|

含影像壓縮能力 |

|

● |

● |

● |

● |

|

● |

|

● |

|

支援圖層能力 |

|

|

|

|

|

|

|

● |

|

|

支援遮罩能力 |

|

|

◎ |

|

● |

|

|

● |

● |

|

支援網頁顯示格式 |

|

|

|

● |

● |

|

|

|

● |

|

適合一般影像儲存 |

|

● |

|

● |

|

|

|

● |

● |

|

適合影像長久保存 |

● |

● |

|

|

|

|

|

|

|

|

適合印刷輸出 |

|

● |

● |

|

|

|

|

|

|

|

●表示支援此項功能 ◎新TIFF規格支援遮罩 |

|||||||||

資料來源:徐明景著,《數位攝影的技術》,2001年

2.色彩模式

鑑於RGB[27] [7]色彩模式所能包含的色彩(色域)比CMYK[28] [8]多,且拍攝出來的影像最先是透過顯示器來觀察,因此色彩模式的選擇最好以RGB為主,若有其他用途,如輸出等,此時再作CMYK模式的轉換即可。

3.色彩深度

此部分與選擇的色彩模式有關係,在RGB色彩模式下,R、G、B三色調各佔8 bits(1 Byte),一般電腦設備的顯色模式所採用的色彩深度24bits,稱為24bits全彩模式。現今,在市面上的數位產品中,已有CCD(Charge Couple Device)[29] [9]能對R、G、B各單色取樣16bits以上,RGB色彩深度便高達48bits,但也因此需要更高規格的配備來處理如此的圖檔。[30] [10]

4.解析度與尺寸

解析度(Dot Per Inch)是指在一英吋內以多少個點來表示一個影像,而組成這個影像的點,稱之為像素(Pixel)。一般的數位相機其解析度是以像素(Pixel)總量來做計算,目前專業級的數位相機已可達六千萬像素以上。在一般人的觀念裡,總認為解析度當然是愈高愈好,實際上數位化解析度的選擇,必須根據物件的性質與應用目的作取捨(例如出版用或網路瀏覽等用途),並非解析度最高就是最好。解析度越高,所需數位化時間較長,檔案也較大,所需成本相對較高,後續的維護成本(包括永久儲存、異地備援等長久保存問題)亦不容忽視。因此,如有招標情形時,應先考慮是否擷取最高品質,依典藏單位的需求而定。

(二)影像檔案使用需求

物件進行數位化以後,產生的影像檔案格式主要分為典藏級、商務級以及網路瀏覽級等三類。「典藏級」類型是最高品質的數位化影像,專供典藏、研究用途,因此在進行數位化時必須要達到相關數位化參數的基本要求,以確保數位化的品質。「商務級」的檔案則屬於商業加值等運用為主;而「網路瀏覽級」類型,則是提供下載或網路瀏覽之用,其檔案品質要求就不若「典藏保存」類型。機構單位可根據自身需要及衡量現實情況後,訂定出適宜的物件數位化格式(如表3-2)。

針對上述的影像使用需求及檔案規格特性,「數位典藏與數位學習國家型科技計畫」提供了一份數位化檔案規格表(參見表3-2),可以做為數位化工作依循標準或是參考依據。 若未來有出版或加值應用等需求,亦可參考表3-3作為輸出尺寸規格對照之用。

表3-2、影像數位化檔案規格表

|

解析度及尺寸 |

色彩模式 |

檔案格式 |

|

|

典藏級 |

原尺寸、300dpi以上 |

RGB (24 bit/pixel)以上 |

RAW檔或TIFF檔 (非壓縮) |

|

商務級 |

原尺寸、300dpi |

RGB (24bit/pixel) |

TIFF檔 (非壓縮) |

|

網路瀏覽級 |

尺寸視網站設計需求、72dpi |

RGB (24bit/pixel) |

JPEG (壓縮) |

表3-3、影像檔案大小與常見輸出尺寸對照表

|

尺寸/英吋(inch) |

尺寸/公分 (centimeter) |

像素/高x寬 (pixel) |

解析度 (dot per inch) |

檔案 格式 |

檔案大小 (MB) |

|

4×6 |

10.16×15.24 |

1200×1800 |

300dpi |

TIFF |

6.18 |

|

8×10 |

20.32×25.4 |

2400×3000 |

300dpi |

TIFF |

20.6 |

|

A4 |

21×29.7 |

2480×3508 |

300dpi |

TIFF |

24.9 |

|

10×12 |

25.4×30.48 |

3000×3600 |

300dpi |

TIFF |

30.9 |

|

A3 |

29.7×42 |

3508×4961 |

300dpi |

TIFF |

49.8 |

表格重繪資料來源:徐明景著,《數位攝影的技術》第四章〈檔案大小與影像尺寸〉,頁44。

如何運用上述2個表,舉例來說,上述典藏級、商務級的分級,是以文件或底片掃描狀況加以估算,目前大部份的考古遺物2D攝影,多為數位原生(Digital Born),即檔案產生即是以像素,而非解析度((Dot Per Inch))的方式,目前專業級的數位相機已可達六千萬像素以上,典藏單位可依將來可能出版的需求換算可能需要拍攝的檔案大小,例如如果要出版的圖檔會運用到A3的尺寸,一般出版需要的解析度約300dpi,對照表3-3影像尺寸對照表,則需至少拍攝影像為3508×4961像素,如果檔案格式為TIFF,一般色彩深度,則檔案大小約49.8MB。

以中研院歷史語言所考古分項為例,其考古遺物的數位化攝影工作,依物件的類型特色又分為一般文物、重要標本、精品等層級,而分別拍攝不同檔案大小的2D平面攝影或3D環物攝影之別(如表3-4)。

表3-4、中研院史語所考古遺物數位化規格

|

類型 |

規格 |

|

文物2D影像 |

精品: 每件至少六張影像, 48bits/RGB/tiff;10050×12600 pixels,ca 300MB。(Phase One) |

|

重要標本(考古遺物): 每件至少2-3張影像, 8bit/RGB/tiff; 10050×7000-8000 pixels,ca 150MB。(Phase One) |

|

|

一般文物(考古遺物): 每件1-2張影像, 8bit/RGB/jpg;1MB |

|

|

文物3D影像 |

168 images of 512 by 512 pixels |

二、制訂影像檔名編碼原則

影像檔名就如同我們的身分證字號,因此在訂定編碼原則時,必須思考周詳。[31] [11]關於影像檔名的編碼,主要是為了方便影像檔案的管理以及與影像著錄資料的連結需要。而在編碼的時候,要注意兩個方面:首先,編碼規則必須在影像檔案產生時確立,這是為了防止檔案眾多時,還需要花費時間、人力將檔案作二次或二次以上的整理。其次,一般數位檔案皆以數字方式建立檔名,管理雖然便利,但無法單就檔名辨識影像內容,因此應建立易於辨認內容的檔案命名或編碼原則。[32] [12]針對考古遺物影像的編碼規則,以中研院史語所考古分項為例,從發掘出土的遺址區域、坑位、層位、典藏號、影像類型、全形/局部、方向/位置等方面來進行思考與制定。後文將提供中央研究院歷史語言研究所制定考古遺物影像檔名的編碼原則(附錄二),機構單位可根據以上範例,規劃出適合本身需求的影像檔名編碼規則。

三、整理與建檔

(一)整理與復原

進行數位化工作前,考古研究的相關人員,整理田野發掘現場所發掘得到的考古遺物;然後依可復原標準,選出可復原的破片,接著從典藏庫中提借清單上的遺物,進行復原工作。

(二)分類與篩選

待完成復原工作後,依其質地、顏色、紋飾、形制等進行分類,最後依照不同的類型和特徵,篩選出需要數位化的文物。

(三)資料建檔

由研究人員蒐集考古遺物的各種資料,資料內容包含典藏單位流水號、遺址名稱、文化類型、功能用途、器型種類、年代、層位等,此外亦須登記前述器物的存放位置,輸入Microsoft Excel表單中,建立初步的資料清冊。

[33] < 返回目錄 >

肆、物件數位化程序

以下將以考古遺物攝影數位化工作流程為例,分為2D文物拍攝與3D環物攝影兩種數位方式,其程序包含場地器材準備、文物拍攝、色彩管理、後製處理、檔案儲存等步驟。但本指南僅做為拍攝操作工作的流程參考,不包括美學的詮釋部分,若有需求可請教相關專業領域專家。

一、攝影場地規劃

正式物件拍攝前,需對攝影場地進行規劃,選擇合適的拍攝地點以利器材布置和拍攝工作的進行。主要以去除影響拍攝品質的因素,增加攝影工作成功的順利,下列有幾個原則需注意:

(一) 場地的空間不宜狹小,至少能容納得下拍攝台、燈光、相機、電腦、工作台以及工作人員的活動空間。整體空間儘可能加大,不僅有利工作人員工作動線順暢,也避免破壞原物件的風險。加上如果拍攝大型物件,還需考慮景深等效果的呈現,需要較大的空間以利攝影器材遠近的移動與物件擺放等問題。

(二) 為了避免外在光線的產生,造成影像品質不佳,拍攝地點儘可能選在全黑環境下以打光進行。若工作地點有窗戶,則應裝置遮光布或不透光的厚紙板以阻擋光線。

(三) 拍攝地點的選擇也需顧及文物的安全性,盡量縮短物件的搬運移動距離,妥善規劃文物搬運的動線。攝影工作室最好遠離震動來源,以避免影像模糊不清,例如馬路、火車、行人走動等等。

(四) 攝影工作室的佈置,牆壁顏色最好是灰色,其次是白色或黑色。顏色選擇的要點在於避免色染影響到色彩管理的進行,因為攝影時所用的燈光會照射在牆壁上而造成反光,進而影響到影像的品質。

二、拍攝器材準備

「工欲善其事,必先利其器」,欲求數位內容產出的品質良好且穩定,在拍攝前的器材準備也是很重要的一環。以下針對攝影台、燈具、相機等器材的準備重點稍作介紹。

(一) 拍攝台

拍攝台上除了需考量物件的大小之外,背景紙的選擇也相當重要。擺設器物之前,先使用刷子將拍攝台上的灰塵清除,若無法清除或已經污損,便需更換背景紙。拍攝背景紙一般都是選用灰、白、黑等素色為主,其中的灰色屬於中性顏色,又以18%標準灰為佳,較適合與任何色彩的物件搭配,並易於色彩管理及未來出版的應用。但仍得注意物件與背景紙的顏色不宜過於相近,例如物件本身的顏色為淺色,則可選用黑色或灰色背景紙;若物件本身的顏色為深色,則可選用白色背景紙。

(二)燈具

攝影燈主要有冷光燈與閃光燈2種,冷光燈雖然可以維持標準色(5000K-6000K),且對於文物的傷害較小,但所拍攝的結果不及閃光燈的成像來得有立體感。進行2D數位攝影前,首先就是開啟攝影用燈光系統、電腦進行暖機。一般來說,大約都是等待20~30分鐘之後,才開始拍攝作業。

(三)相機

1.為確保相機保持水平穩固,需以腳架固定,並利用水平儀輔助測量,調整相機與被攝物的角度。此外,亦需注意文物是否與相機平行,並確保攝影物完整入鏡。

2.為了避免攝影燈光反射到鏡頭內,讓影像產生光點,可以加裝遮光罩。

3.相機架設同時需與作業電腦連線,並進行相關軟體的設定。(相機相關設備可參閱第七章)

(四)色彩校正

為了讓拍攝後的影像色彩能正確地呈現,作業用的螢幕、相機、印表機等都必須先做色彩校正。

1.螢幕色彩校正:在進行校正前需將螢幕開啟暖機三十分鐘,且螢幕最好加裝遮光罩,避免受到非顯示器光源的影響,使色彩校正的準確度降低。校正方法可以利用Adobe Photoshop附加的Adobe Gamma,或是Apple MAC電腦的ColorSync進行螢幕調校。以及色彩量測儀器配合色彩管理軟體產生色彩描述檔。

2.數位相機色彩校正:將色彩校對卡放置在光源穩定的拍攝環境下,以相機拍攝校正卡後,啟動電腦校色軟體進行運算,並產出色彩描述檔。一旦光源有所變動,便需製作不同的色彩描述檔。

(五)其他:電腦工作台、物件清潔工具、文物拍攝清冊等。

三、2D文物拍攝

(一)提件

依數位化需求挑選物件,並依不同物件的數位化工作形式,進行合適的標本選樣。每個單位的提取文物規定不一,通常的情況都會請工作人員填寫提借單,可作為藏品出入收藏處的證明,以便典藏單位的管控。

(二)擺設遺物

需典藏單位人員將文物擺置於拍攝台上,並確認拍攝角度及拍攝多少面,遺物上如有灰塵,必要時可用吹氣球的方式除去。

(三)放置色票及尺規

為進行色彩校正,將色票置於拍攝台上的適當位置。放置色票有兩種作用,其一是做白平衡或灰平衡,其二是做ICC Profile,理想狀態是燈光的角度、數量或種類改變就需要重新再校正。

(四)佈光

移動兩側的腳架燈光,和天花板的另一盞燈,以調整適當的光線。通常不一定會用到三盞燈,可能是一盞或兩盞,視攝影師構圖佈光需求而定。

(五)對焦

使用對焦鏡對準物件調整焦距,使其呈現最清楚的狀態。

(六)試拍

燈光調整後,先以相機試拍一張,目的是檢查文物擺設位置是否在中心點上,以及佈光構圖是否為執行單位所想要的效果。

(七)進行拍攝

待一切都設定調整完成之後,正式進行拍攝工作。

(八)檢驗影像品質

拍攝完成後,使用Photoshop開啟圖檔,檢查影像成果是否達到品質上的要求標準,有問題則直接重拍。必要時得進行修圖工作,例如數位攝影檔案較不清晰銳利,所以須透過軟體修正。

(九)存檔與備份

將拍攝完成的影像檔案儲存於磁碟陣列,待拍攝至一定數量後,便上傳至另一資料儲存中心進行備份,以收異地備援之效。上傳完畢後需比對兩端之圖檔大小、檔名是否一致並抽樣檢查是否上傳成功,以防網路傳輸之錯誤。

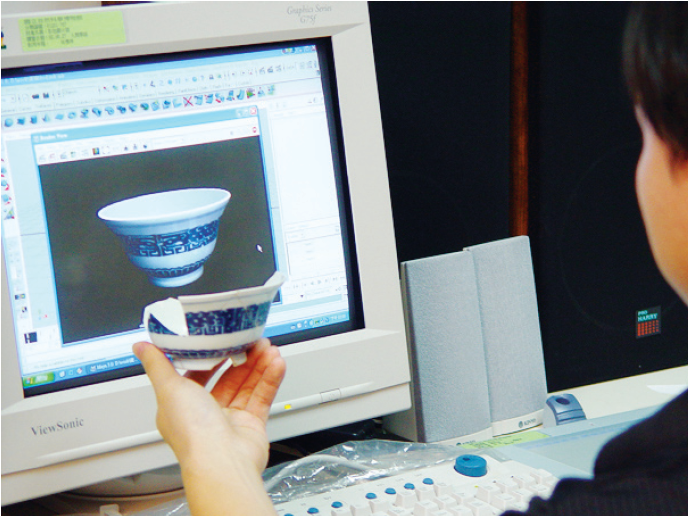

四、3D環物攝影

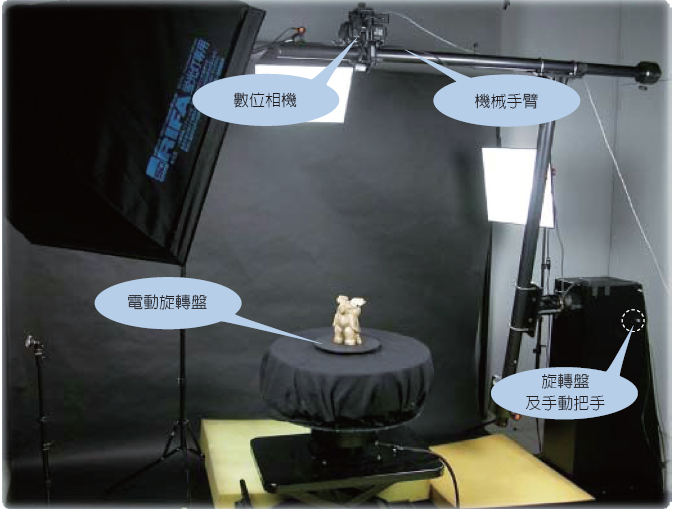

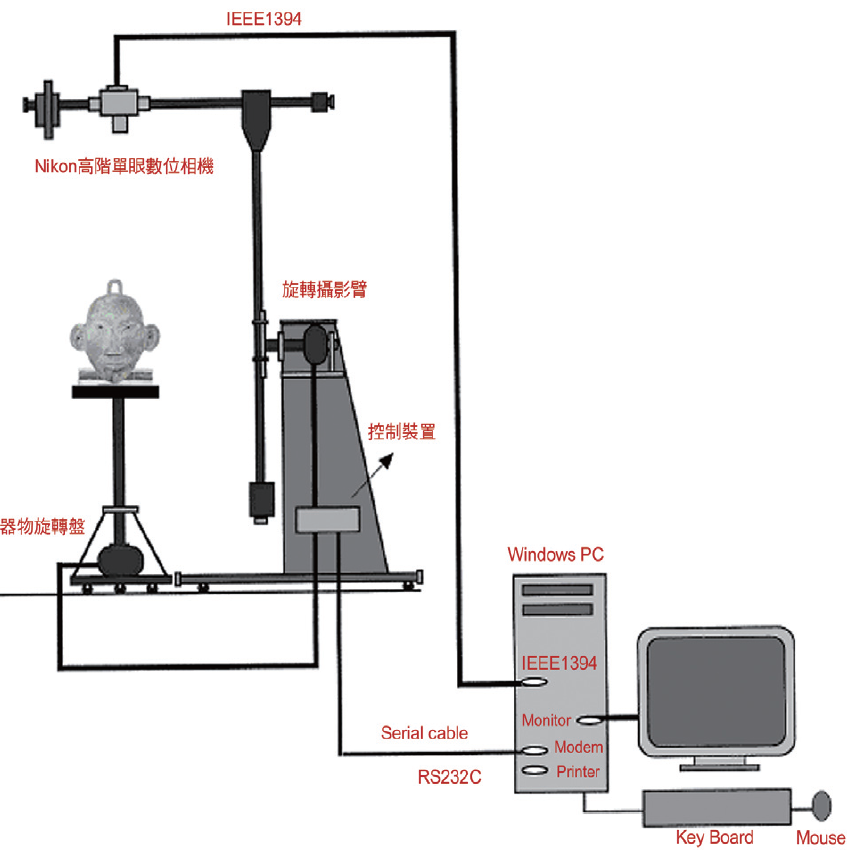

(一) 上述所提及的數位化方式,主要是以平面攝影為主,因考古遺物的立體物件也為數不少,所以可利用3D環物攝影影像來增強詮釋整個物件的完整樣貌。以中央研究院歷史語言所考古學門的數位典藏計畫為例,其與洪一平教授、臺灣愛迪斯通科技公司以及日本TEXNAI株式會社合作的3D數位環物影像製作,亦有部分自行拍攝,自行拍攝流程包括兩大部分:一、器物拍攝,二、後製合成。設備的基本需求有:

1. 器物拍攝—

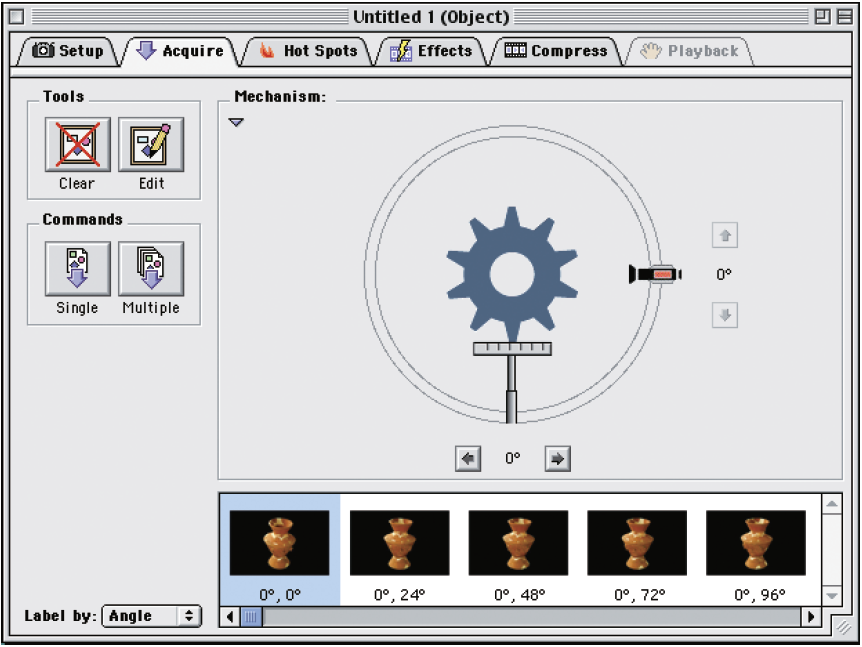

(1)AutoQTVR環物攝影裝置:器物旋轉盤(360 度水平旋轉器物角度)、旋轉攝影臂(控制器物旋轉裝置及垂直相機旋臂之轉動)、馬達等。(如圖4-1)

(2)數位相機:高階單眼數位相機。

(3)燈光設備:螢光燈與無影罩。

(4)背景布幕:黑色背景紙和背景支架。

(5)電腦配備:Windows 2000/XP、Petium4 2.0G HZ以上、512MB RAM以上、64M RAM32bit顯示卡、80GB硬碟以上、Firewire(IEEE1394)連接埠、USB連接埠、15吋以上顯示器。

(6)軟體部分:AutoQTVR自動控制軟體。

表4-1 AutoQTVR環物攝影裝置

|

器物旋轉盤 |

旋轉攝影臂 |

器物尺寸範圍 |

硬體控制介面 |

器物重量限制 |

旋轉器重量 |

旋轉器 |

尺寸 |

馬達 |

全部系統 |

|

伸縮支柱高度(50~100cm) |

垂直旋轉半徑(90~110cm) |

20~75(H)x20~80(W) |

RS-232C |

約60kg |

約80kg |

110Vx2A |

180(D)x250(H)x60(W) |

步進馬達 |

含照明裝置約5KW |

|

旋轉範圍(0~360度) |

旋轉臂長度(80~100cm) |

||||||||

|

旋轉台直徑{5~15(標準)~60cm} |

旋轉範圍(+90度~-30度) |

資料來源:中研院史語所數位知識總體經營計畫分支一:考古發掘遺物、照片、記錄與檔案

2. 後製合成—

(1) 電腦配備:Windows 2000/XP、Petium4 2.0G HZ以上、512MB RAM以上、64M RAM32bit顯示卡、80GB硬碟以上、Firewire(IEEE1394)連接埠、USB連接埠、15吋以上顯示器。

(2) 軟體部分:VR Tool Box(合成最終的環物影像軟體)、Quick Time(製作Quick Time VR之檔案格式軟體)、Photoshop(影像去背等後製處理)、網路瀏覽器(檢視上線後之成果,需同時安裝Quick Time)。

圖4-1:設備組件有:數位相機、機械手臂、旋轉盤及手動把手、電動旋轉盤

資料來源:中研院史語所數位知識總體經營計畫分支一:考古發掘遺物、照片、記錄與檔案

圖4-2 器物攝影裝置

資料來源:中研院史語所數位知識總體經營計畫分支一:考古發掘遺物、照片、記錄與檔案

(二)3D環物製作流程:

1. 器物拍攝

(1) 測量位置、佈置拍攝台

A.以捲尺放在物體旋轉盤上,測量中心點位置,並調整相機位置以對準被拍攝器物的中心位置。

B.在放置以及拍攝器物的過程中,需考慮其安全性。尤其是旋轉盤移動時,器物的穩固及平穩性,需利用輔助工具協助固定,例如:保麗龍、黑色絨布、透明壓克力支撐架,以及放置地面的泡棉(為方便事後去背工作,白色泡棉皆需以黑布覆蓋)。

(2)擺放器物

A.待周邊保護措施完成後,工作人員從放置器物車內取出要拍攝之器物到物體旋轉盤上。

B.在器物放置過程中開始測量器物之水平、垂直及中心點位置。典藏人員負責移動器物位置,攝影師則做測量動作。(一攝影師負責做測量動作,另一位負責操作電腦,使用軟體以互相配合)

(3)試拍

測量者先以肉眼目測移動器物,再以相機試拍一張,試拍後,由電腦上利用Object Master 軟體的水平及垂直線功能來測量物體是否落於中心點上。

(4)調整位置

A.還需利用旋轉式拍攝架的位置來測量不同角度,看器物是否落在中心點拍攝位置,同時測試相機上升時是否會碰撞到物體或擋到燈光。

B.每個器物大小皆不同,因此拍攝位置亦不相同,有時需以捲尺測量高度是否正確。

(5) 調整燈光

待一切測量位置皆完成後,攝影師調整燈光及燈箱位置,以顯示物體之立體感與質感,並注意避免拍攝過程中被機械臂碰觸或遮擋。

(6) 放置色票

將色票放置拍攝器物前,先拍攝一張有包含色票的器物照,以此作為日後如需調整器物顏色之依據。

(7)再次試拍

另一攝影師透過電腦螢幕觀察打光顏色是否適當,如燈光不合適,另一攝影師再做燈光位置的調整,調整後再做一次試拍動作,直到確定器物顏色接近正確為止。

(8)拍攝器物

A.所有拍攝前準備動作一切就緒,操縱電腦之攝影師使用軟體功能開始設定要拍攝之角度、面數,設定好之後按下「開始拍攝」,此時相機、旋轉拍攝架自動開始移動做拍攝動作。

B.如拍攝過程中,拍攝軟體偵測到拍攝不當,旋轉盤自動會轉回原來位置,重新再拍一次。

C.在器物拍攝過程中,要避免製造不必要的晃動或走動,因為輕微震動可能就會影響到燈光及器物的拍攝。

(9)置換器物

A.待拍攝動作結束後,由典藏人員將器物取下,放回器物運輸車上,再換另一件進行拍攝。

B.一件若以360張計算,需費時約2個小時,一天的拍攝量大約為3-4件。

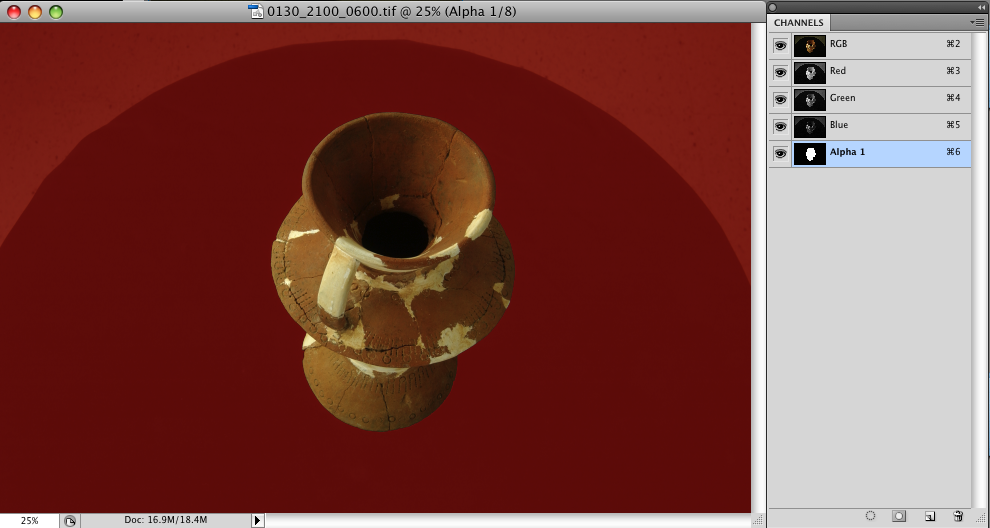

2.後製合成

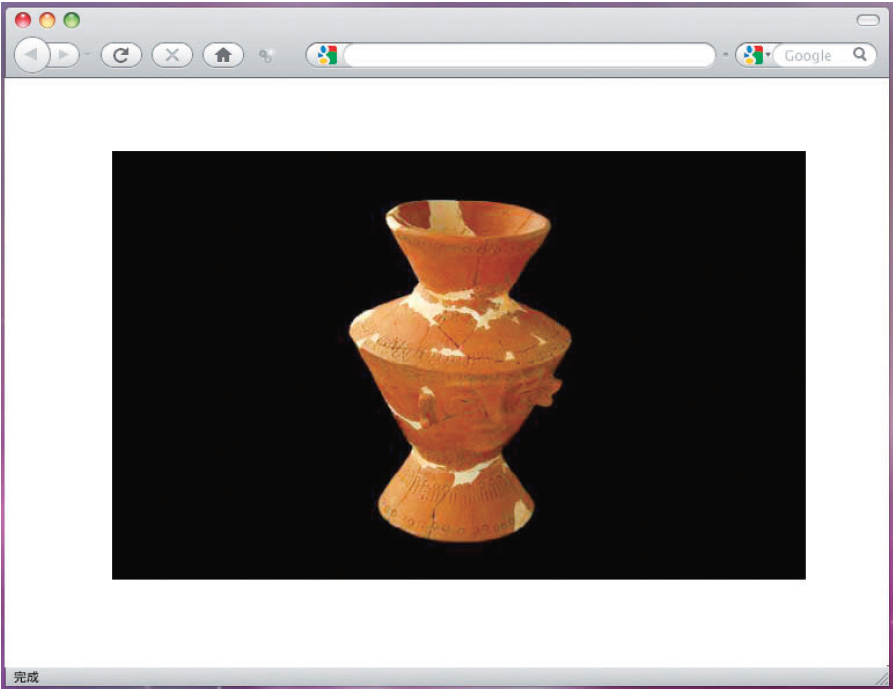

拍攝完成的器物,除了可供單機瀏覽外,為了在網路上也能方便瀏覽數位化的藏品全貌,拍攝完一件器物的多面影像,還需要後製軟體加以合成可以立體播放的影像。主要的3D影像製作流程如下:

(1) 將影像於Photoshop中,以遮罩方式去背(去背完成才能有效銜接組合),並存成TIFF檔。

圖4-3 以Photoshop進行去背動作

資料來源:中研院史語所數位知識總體經營計畫分支一:考古發掘遺物、照片、記錄與檔案

(2)以VR Tool Box將影像合成並輸出成Quick Time VR檔案格式(需衡量網路頻寬設定檔案尺寸)。

圖4-4、影像合成

資料來源:中研院史語所數位知識總體經營計畫分支一:考古發掘遺物、照片、記錄與檔案

(3)以瀏覽器檢視輸出影像是否正確。

圖4-5、檢視影像成果

資料來源:中研院史語所數位知識總體經營計畫分支一:考古發掘遺物、照片、記錄與檔案

若計畫單位經費有限,數位化的立體物件也比較輕小的,可考慮購買手動環物轉盤與合成軟體。搭配原有的數位相機、燈光腳架等設備,也能在水平的面向,用手動的方式,以固定的角度拍攝數張2D照片,組成3D影像。圖例4-6、4-7為長榮大學所執行的「屏東縣排灣群諸族傳統藝術文物數位典藏計畫」,其進行的立體器物3D環物攝影的設備參考。[34] [13]

圖4-6 手動環物轉盤

資料來源:「屏東縣排灣群諸族傳統藝術文物數位典藏計畫」工作流程

圖4-7、立體器物3D環物攝影

資料來源:「屏東縣排灣群諸族傳統藝術文物數位典藏計畫」工作流程

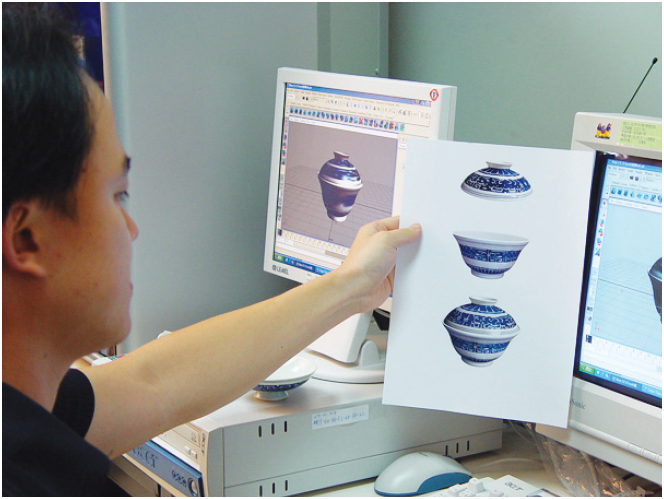

(三)其他—製作3D復原模型

發掘出土的考古遺物多為出土即是殘破的碎片或不完整的器物,將這些遺物以3D技術加以虛擬復原,不僅是數位典藏技術的另一種方式,藉由科技技術可以獲得全貌資訊,有助於進一步的學術研究。以自然科學博物館考古學門為例,依數位典藏需要,選擇具有研究價值的陶片、瓷器,進行3D模型的復原工作。先將局部的殘陶片、或瓷片,於3D MAYA專業動畫軟體中建立各種曲線模型製作。(圖4-8)

圖4-8、 曲線模型製作

資料來源:國立自然科學博物館人類學組考古學門

接著,比對實物之殘陶片、瓷片,進行各種角度的修整。

圖4-9、器物的各角度修整

資料來源:國立自然科學博物館人類學組考古學門

另外,若有特殊的紋飾也一併模擬建構起來。

圖4-10、模擬建構紋飾

資料來源:國立自然科學博物館人類學組考古學門

最後,比照3D外觀模型所建構的全貌,輸出紙本樣之後存檔,以便於日後匯入典藏管理系統提供多媒體教學、研究之用。

圖4-11、輸出樣本

資料來源:國立自然科學博物館人類學組考古學門

[35] < 返回目錄 >

[36] [13] 陳秀華、蔡幸真、高鈺茹,《瓷器數位化工作流程指南》,數位典藏與數位學習國家型科技計畫 拓展台灣數位典藏計畫,2009年3月,頁35。

伍、後設資料與資料庫建置

數位化工作流程過程中,物件數位化是程序繁瑣的工作,而另一項重要的基礎資訊工作即是「後設資料與資料庫建置」。因數位化工作依照典藏品類型的不同,所採用的後設資料標準也有所異同,後設資料規格的選定也是如何將藏品內涵忠實呈現給使用者的重要描述資料標準。

一、後設資料(Metadata)是什麼?

數位典藏的工作除了為典藏物建立數位的影像保存檔外,並透過文字資料對物件加以描述,也便於典藏單位的管理以及提供使用者方便於資料庫查詢利用。所謂的文字性描述資料稱之為後設資料(Metadata,中文亦譯有詮釋資料或元資料),亦即“Data about Data”,意指描述資料的資料。[37] [14]後設資料的功能是用來描述數位典藏品的內涵與特徵,使數位典藏品能在數位化環境中被有效的檢索與呈現,同時還能與其他單位進行資料的互通與共享參考資料。國內學界或國際間,針對不同學門,都發展出很多種後設資料的標準。例如:生物界有一種曾被採用的後設資料標準,稱為達爾文核心集(Darwin Core),用來描述某一個生物的數位化物件資料;而檔案學界,有一種國際間使用的後設資料標準,稱為Encoded Archival Description (EAD),是用來描述一筆檔案資料。

基於以上所述,我們可以清楚知道後設資料的建置並沒有固定標準,而且性質差異頗大。因為不同學科間或單位與個人的藏品數量多寡、對藏品理解的專業程度、收藏條件及目的等均不一致,因而對後設資料產生不同的建置需求。例如博物館的後設資料建置就必須從掌握博物館資訊類型與性質、瞭解博物館使用者的需求兩方面著手,但一般民間機構或私人典藏對於後設資料的欄位設定,則可採取較為簡單並符合單位本身所需來建置。

關於考古資料的後設資料建置方面,適用於所有遺址特性、遺跡現象及所有考古遺物的標準並不多見。國外進行數位典藏工作與建置數位知識庫的起步較早,就考古資料相關後設資料可從考古、美術史、藝術典藏的國際標準為參考,例如由英國「國家遺址紀錄中心」(The National Monuments Record,NMR)發展的MIDAS(The Monument Inventory Data Standard);國際博物館協會(International Council of Museums,ICOM)之國際文件整理委員會(Internation Committee of Documentation)的The CIDOC Information Categories;美國視覺資源協會(Visual Resources Association,VRA)建構的VRA Core Categories;以及美國蓋提研究所(Getty Research Institute)參與發展、維護的CDWA(Categories for the Description of Works of Art),提供博物館藝術品著錄管理、研究資訊等後設資料標準。[38] [15]國內的考古研究相關單位,也在參酌以上的國際標準後,制訂出符合單位本身需要的後設資料欄位,以中央研究院歷史語言研究所考古分項的後設資料欄位表單(詳見附錄三)為例,其考古資料的後設資料欄位可做為制訂參考。

二、考古後設資料欄位制訂

(一)考古資料庫的結構及類目

後設資料庫的建置首重描述欄位的確立,需滿足各式藏品檔案的共通性,又能方便使用者檢索相關訊息。後設資料的欄位選擇,可參酌現行國、內外的標準,制訂出符合單位本身需求的後設資料欄位。以中研院「史語所數位知識總體經營計畫分支一:考古發掘遺物、照片、記錄與檔案」為例,其考古資料數位典藏資料庫的建置是以考古發掘工作為整體考量的系統架構。[39] [16]

考古資料庫是從遺址、發掘單位、遺跡、遺物四層為彼此連結之系統架構,進而建立考古工作重要的資訊—系絡關係(Context)。主要的工作項目包括典藏管理、展覽、修復與維護、定期保存記錄、科學分析、調件研究等業務需求。在資料內容上考古資料典藏系統可以保存各式資料,包括各式照片、線繪圖、拓片、田野記載表、地圖,並以考古資料屬性如遺址、遺跡、遺物層次呈現;在媒體類型上,舉凡文字紀錄、影像、聲音、紀錄影片、三度空間影像等各式媒體,亦規劃入考古資料數位典藏系統中。

表5-1、Archaeodata的類目中結構圖[40] [17]

.gif)

考古遺物可區分為文物遺物、生態遺物、人類遺存(人骨)以及地質遺存。文化遺物與博物館內的收藏極為近似,如史語所中原考古遺物、故宮博物院以及歷史博物館所收藏玉石器、陶瓷器、銅器等。但其餘生態遺物、人類遺存(人骨)以及地質遺存則是考古類遺物獨有。發展考古資料庫可先行建立考古遺物的核心類目。即在描述其他非文化遺物時,先描述基本特徵於核心類目,其餘特有欄位,視描述對象需求再選取專有的類目。其中考古資料遺物層的核心欄位如下所列。

表5-2、Archaeodata的遺物層核心類目[41] [18]

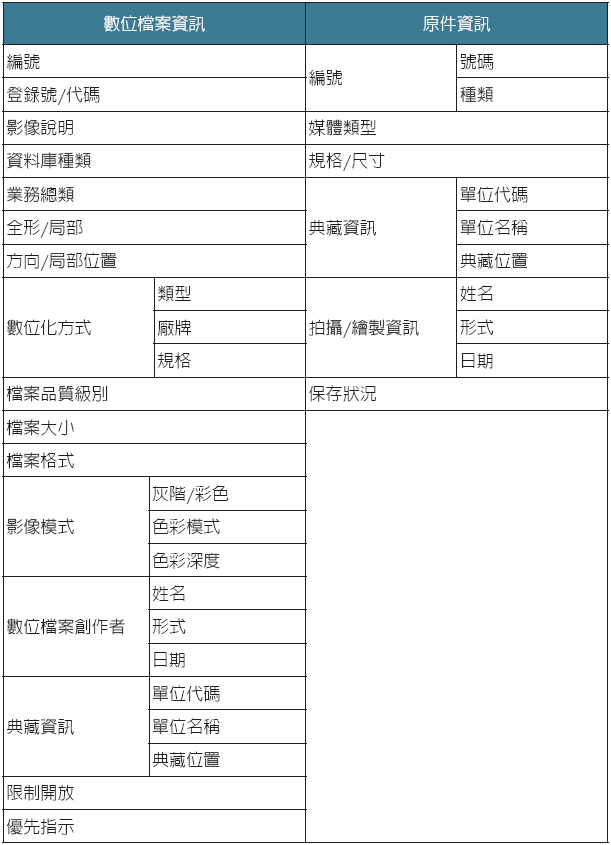

(二)多媒體檔案的類目

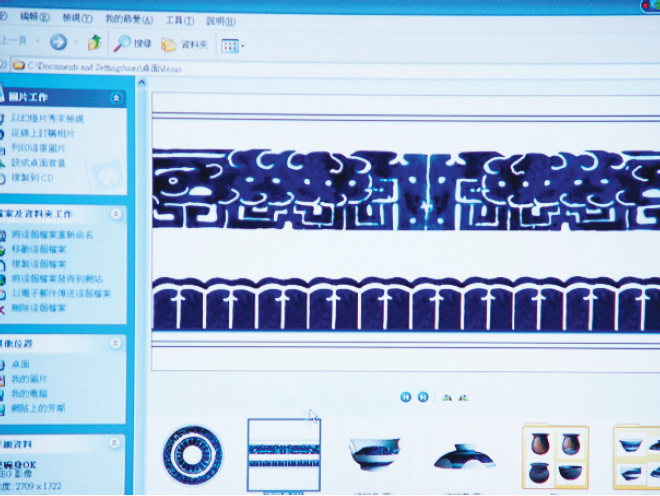

考古的田野工作總有大量資料產生,這些重要資料的整理與分析都是研究結果的重要一環。舉凡標本繪圖、拓印重要文飾及銘刻、X光攝影分析銅器結構、紅外線拍攝等工作,這些都需經掃描或拍攝等數位化方式轉成數位檔案。各式原始檔案需再轉換成網路可以流通的格式,如 *.jpg 格式。因為網路瀏覽的檔案內容與原始檔案的豐富資訊是有所差異,再加值的空間亦不相同。因此,在數位化方法與保存技術的日新月異下,數位檔案的原生資訊在Metadata欄位中仍有逐一紀錄的必要性。有鑑於此,多媒體檔案類目的設立,乃基於數位檔案有原生及各式媒材等原件經數位化過程而產生之考量;,可將多媒體檔案區分為「原件資訊」及「數位化資訊」兩大區塊,並加設數位檔案產生相關類目,詳細類目如下(表5-3):

三、後設資料著錄與資料庫建置流程

(一)需求評估與內涵分析

由數位典藏後設資料相關工作分析人員,訪談將進行數位典藏計畫的單位或提供者,以瞭解計畫的屬性、目標與後設資料需求。接著分析相關的後設資料標準及實際應用個案,讓計畫單位瞭解其他同質或相似性計畫的後設資料類型,然後藉由工作表單((例如:Metadata藏品元素需求表單、Metadata元素代碼表單、Metadata著錄範例表單…等))的方式,更精密地分析計畫單位的後設資料需求。待上述的研究有了結果,就能建議計畫單位發展適用的後設資料格式。

(二)研製後設資料功能需求書與資料庫規格需求書

研製後設資料功能需求書與資料庫規格需求書的功能有三:

1.供計畫單位確認其後設資料功能與資料庫規格需求。

2.提供計畫單位、後設資料工作組與系統設計人員之間溝通的依據。

3.計畫單位修正後設資料系統功能與資料庫規格的依據。

需求書完成後,接著評估後設資料系統與資料庫發展的可能性,以利計畫單位決定採用同質或相似計畫的系統及資料庫,或自行發展,或與其他機構團體合作開發。[42] [19]

(三)開發後設資料系統與建置資料庫

建置開發期間,計畫單位、後設資料工作組及建置開發的參與成員,應持續討論與交換意見。待系統與資料庫雛型完成後,由計畫單位與後設資料分析人員進行測試,並回覆測試結果,以提供建置開發人員修正參考。[43] [20]

(四)評估、維護與更新

依據計畫單位的需求,檢視後設資料整體實施程序和效益,評估項目包括:後設資料記錄的品質、採用標準對於檢索的效益、後設資料產生工具的使用性等方面,評估的目的是為了提高後設資料機制的服務品質。另外,資料庫應定期持續更新內容,最好委由專人負責,使資料庫維持穩定運作,以利資料庫維護。

[44] < 返回目錄 >

[45] [14] 陳亞寧、陳淑君,〈Metadata 初探〉,《中研院計算中心通訊》第15卷5期,1999年03月01日。

[46] [15] 中研院史語所考古分項計畫,《數位化工作流程—考古學主題小組》,台北:數位典藏內容發展分項計畫,2004年,頁75。

[47] [16] 林玉雲,〈VRA Core、CDWA與Archaeodata比較研究初探〉,《圖書館學與資訊科學》,第31卷第2期,2005年10月,頁84-107。

[48] [17] 同註16。

[49] [18] 同註16。

[50] [19] 以上後設資料相關需求與評估工作流程,參考自「MAAT數位典藏與數位學習國家型科技計畫‧後設資料工作組」網站([51] http://metadata.teldap.tw/index.html)。

[52] [20] 蔡永橙、黃國倫、邱志義等著,《數位典藏技術導論》,台北市:台大出版中心,2007年11月,頁68-72。

陸、數位內容保護

「數位內容」顧名思義是將圖像、文字、影像語音等素材,運用資訊科技將這些物件加以數位化。數位典藏的目的即是希望眾多珍貴的典藏品能在不傷害原件的情況下,展示於世人面前,達到研究、推廣與教育的目的。在秉持開放的態度下,數位典藏成果盡可能地公開予大眾分享。但是隨著科技日新月異的推展,這些大量的文字、聲音、影像均可以輕易地被轉換為數位化檔案;相對的,也更容易被部分不肖人士非法下載、複製或竄改等不當散佈利用。這些侵害原作者創意和著作權等行為,就必須要透過數位內容的保護與相關權利做特定管理才能加以避免,以維護原創者創作的動力。因此,以下將介紹目前進行數位化內容保護的常見方式,分別是「數位浮水印」、「創用CC授權」以及「數位版權管理」(Digital Rights Management,DRM)。

數位浮水印指的是一種可以保護數位內容智慧財產權資訊的技術,將這些例如創作品的原作者、擁有者、出版處、商標、地址等,植入數位媒體的方式。依檔案格式的不同,數位浮水印有文字檔、靜態影像、動態影像、聲頻信號等,能證明合法持有者的方法。從植入數位浮水印的外觀區別,可分為明顯可見的和隱藏式的兩類。前者的類型是直接於數位化檔案上就能看到浮水印,但缺點是會破壞原有檔案的影像,失去原圖的價值,但優點是具有直接嚇阻的作用,較不易被隨意非法使用。另一種隱藏式的浮水印非肉眼可見,在植入浮水印前後的圖像表面看來並無不同,必須以特殊的方式加以解讀與辨識,能保持畫面的呈現品質。[53] [21]

依中研院史語所考古分項的經驗,其單位先設計好浮水印LOGO(非隱藏式),並規劃浮水印加入圖片的位置,再委由計中多媒體中心以自動化方式批次處理浮水印。一旦數位檔案拍攝完成後,批次上傳數位檔至計中,即全部自動化完成圖片的浮水印加註(圖6-1)。為了避免影響圖片的觀看品質,浮水印是採濃度較淡的非隱藏式加註(圖6-1右下方),並於圖片上註記原始檔提供者資料(圖6-1左上方)。

.jpg)

圖6-1、人面陶罐加註浮水印

以上資料來源:中研院歷史語言所「[54] 考古資料數位典藏資料庫」

數位浮水印是目前最為廣泛應用於各數位典藏計畫的內容保護技術,但如同任何加密技術一樣,浮水印仍有被其他人解開的風險,因此加密的品質必須格外留意。如果數位內容保護機制採用雙層加密的方式,除了圖片上即可看見的浮水印外,也將隱藏式資訊加入數位圖片中,比一般傳統上採用單層加密更有保障。但浮水印的保護層級越高,可抵擋的侵犯越高,影像品質相對也愈差。

在數位科技發達的時代,人們可以在世界各地流傳、分享各類文字、圖片、影像、音樂等資訊。這些在網路上公開發表數位內容的創作者,大部分都有與一般人相互分享的目的。也因為資訊的公開化,使用者可以任意的複製、轉載甚至修改原作進行創作。但是大部分在網路上流傳的這些資訊,經常疏於加註來源處,或未在可合理使用的範圍內改作,除了造成創作者本身的權益受損外,也可能因為無清楚的授權標示,造成侵權的行為。創用CC授權即是提供一種簡單且具有法律效力的方式,讓創作者可以宣告數位創作物所允許自由使用的範圍,並保留部分權利。一方面將作品開放給全世界的使用者自由存取或創作衍生物,一方面保障版權擁有者希望保留的權利。

2002 年發佈的 Creative Commons 授權條款,是依據美國的相關法律設計發展而來,因此,Creative Commons 所關切的數位內容必須可以為各個國家、各個地區的人使用。Creative Commons組織主要有四個授權要素[55] [22]:

1.「姓名標示」(Attribution)

.jpg)

您允許他人對您受著作權保護的著作及衍生著作,進行重製、散布、展示及演出等利用行為。但前提是對方必須保留您的姓名標示。至於如何標示「姓名」,有幾項注意事項:

若著作有提供下列資訊,則使用人應依適合於所使用媒介或工具之合理方式,在該著作的每一份可流通並且逐字抄錄(verbatim use)重製物上:

(1)保留該著作全部且完整的著作權聲明;

(2)標示原始著作人、授權人的姓名或筆名,或原始著作人或授權人在著作權聲明、授權條款中或藉由其他合理方式指定之第三人。

(3)標示該著作名稱;

(4)若著作權人或授權人在著作上提供關於該著作的網址

2.「禁止改作」(No Derivative Works)

.jpg)

您允許他人對您的著作原封不動的進行重製、散布、展示及演出等利用行為,但不得產出衍生著作。

3.「非商業性」(Non-Commercial)

.jpg)

您允許他人對您的著作原封不動的進行重製、散布、展示及演出等利用行為,但僅限於非商業性行為。

4.「相同方式分享」(Share Alike)

.jpg)

只有當他人將衍生著作採用與您的原著作相同之授權條款時,您方允許他人散布衍生著作。

目前創用CC即提供多種授權條款供版權擁有者選用,以符合臺灣法律制度的臺灣版創用CC授權為例,如果選擇「創用CC:姓名標示—非商業性—禁止改作臺灣2.5版」的授權條款,即表示如果有人想要使用受創用CC授權條款保護的數位內容,就必須註明該內容原版權擁有者。

目前數位典藏與數位學習國家型科技計畫成果入口網的各計畫成果,部分便是採用創用CC授權的方式。關於開放授權的各種不同標準要到台灣地區創用CC的計畫網站 ,依網頁指示選擇想要採行的授權方式,將系統產生的程式碼加入自己的網站上進行宣告,就可以為自己的創作物完成授權。

﹡創用CC網站[56] http://creativecommons.org.tw/

﹡創用CC影片介紹[57] http://creativecommons.org.tw/cc_intro_anime

.jpg)

圖6-2、六種組合

三、數位版權管理(Digital Rights Management,DRM)

數位版權管理技術就是一種透過檔案加密的方式,結合硬體和軟體的數位資料保護管理機制。國際數據資訊中心(Internet Data Center, IDC) 為數位權利管理技術下定義為:「結合硬體與軟體的存取機制,將數位內容設定存取權限,並與儲存媒體聯結,使得數位內容在其生命週期內—從產生到消失,都會受到保護。不管在其使用過程中是否有複製行為發生,仍然可以持續追蹤與管理數位內容之使用狀況。」[58] [23]

為維護數位內容原創者和提供者的權利,數位內容產生後,在其電子檔案中設定存取權限,例如限制檔案被讀取、儲存、複製、轉寄與燒錄等次數,或是該檔案能播放的次數,是否可供拷貝、列印、檔案過期日,或以特定密碼開啟檔案,不得變更內容等,藉由程式技術保護電子檔案的安全性。有時還限制使用者必須使用特定軟或硬體才能開啟。以數位典藏多媒體中心系統為例,此系統為中央研究院資訊科學研究所數位典藏技術發展組所開發。在使用此數位內容管理系統時,須先行取得帳號並且登入。當使用者點選欲下載之媒體時,系統將會告知使用者,此媒體檔的使用權限,以及相關認證方式。數位內容之認證機制完成且通過後,即可在使用者電腦中播放,系統也會提示使用者使用的限制(例如可播放次數、不能另存新檔、不能列印等)。

圖6-3、多媒體中心([60] http://ndmmc2.iis.sinica.edu.tw/System/Index.jsp)

因此,這項保護數位內容、提供數位版權管理的技術(稱之為DRM),可提供創作者或版權擁有者藉由DRM的機制作控管,將數位內容設定可否下載、輸出、複製、修改等權限。但種種使用上的限制,雖是保護內容提供者的權利,卻也必須先取得特定軟體或硬體才能開啟檔案。數位內容價值珍貴,授權價格相對提高,是經濟體運作的基礎,但不利於流傳與利用也是降低使用者意願,一樣引起不少的爭議。

[61] < 返回目錄 >

[62] [21] 賈馨潔,〈什麼是浮水印?〉,《數位典藏國家型科技計畫電子報》http://www2.ndap.org.tw/newsletter06/news/read_news.php?nid=732 。檢索:2010年01月。

[63] [22] 本段文字內容參考自 「創用CC-Creative Commons Taiwan 」([64] http://creativecommons.org.tw/),檢索:2009年12月。

[65] [23] Dahl Joshua and Kevorkian Susan, ”Understanding DRM Systems”, An IDC Research White Paper, 2001.

柒、設備與成本分析

此部分我們將針對數位化拍攝工作的相關器材進行選購說明。依據數位典藏各計畫使用情況,所選用的設備包括數位相機、燈光、電腦系統、色彩管理、儲存設備等部分來說明。因部分藏品依據本身的價值或使用目的的不同,而有不同的數位化方式(例如2D平面攝影或3D環物攝影,但後者並非所有典藏品皆採用),選用的器材與費用成本就有所差異。

一、設備部分

進行考古遺物的數位攝影,設備部分主要可分為數位相機、燈光、電腦系統、色彩管理、儲存設備等部分來說明:

(一)數位相機

考量未來拍攝後影像之應用,建議使用單眼數位相機,或是中大尺寸傳統相機搭配數位機背拍攝,除了可交換鏡頭的好處外,並可隨著攝影狀況來調整較為細部的光圈、快門及景深等,使成像品質更好。

1. 機背式數位相機:

它是用中大型專業相機加上取代原本底片的數位機背組成,用於120中型相機到8×10大型相機,價格從幾十萬到幾百萬元。數位化設備選購的最基本條件,乃是要符合使用目的。若考量到要更佳的成像品質或需輸出成更大的影像,則需要選購畫素更高的相機。目前市面上推出的數位機背,畫素至少都高達二、三千萬畫素以上。

1. 單眼數位相機:

就是一般可更換鏡頭的相機,CCD內建在機身內。價格約三到二十幾萬左右。對於執行單位經費有限而無能力購買數位機背設備者,市售的數位相機也是選擇之一。基本上來說,數位相機的CCD或CMOS等感光元件尺寸越大,它能處理色彩資訊也就越多,有效畫素越高,雜訊也越低。所以在選擇相機時,CCD或CMOS等感光元件尺寸也是重要的考量點。現在市面已有推出等同傳統135的全片幅38(24mm × 36mm)單眼數位相機,除了可以不用像過去小型感光元件一樣,在裝設鏡頭後,焦段有加倍的效果外,全片幅感光元件可以在暗部、亮部擷取到更多的影像細節,同時可以產生較大型數位檔案尺寸,適合做為更多種類的層面應用。

(二)燈光

攝影棚中使用光源可分為持續光源和閃光光源二種:

1.閃光光源

(1)閃光燈

這是一般攝影者最常應用的人工光源,尤其是戶外攝影。表現力最接近平時的自然光源,因為它的色溫約6000K,因較接近太陽光,所以不會產生色差。稍微偏向冷系光源,屬於瞬間光,所產生的光影小,電源可用一般電池、家庭電壓(110V),因此不需特別變壓,適合於人像攝影。

2.持續光源

(1)冷光燈

有別於燈絲發光的點光源發光方式為面光源、散射光可均勻照射被攝物,配合高效率高頻電子安定器使用可產生穩定不閃爍的光源,且耗電少發熱低,可節省大量電費支出。燈泡壽命約7000~10000Hr,色溫維持在5000~6000K,屬於冷持續光源。

(2)鎢絲燈

攝影棚內常見的光源之一,色溫有3200K及3400K二種,屬於熱光源,是持續性、直射式光源,色溫會隨使用電壓而改變,燈泡壽命較短,約50~1000Hr。最大缺點是會產生高熱。

(3)石英燈

石英燈又稱為石英鹵素燈,可為點光源或線光源,也是攝影棚內常見的人工光源,燈泡本身體積較小,同樣是熱光源(不過溫度稍微低一點),色溫保持在3200K。

進行考古遺物數位攝影,為減低長時間高熱照射和紫外線對被攝器物的影響,在保守考量之下,採用冷光燈較為適宜。

表7-1、閃光燈源及持續光源比較表

|

|

持續光源(冷光燈) |

閃光光源(閃光燈) |

|

優點 |

1. 低消費電力、省電 2. 燈管壽命長 3. 色溫穩定 4. 低熱度 5. 不需等待回電 6. 亮度大 7. 耐震動、耐衝擊 |

1. 光度強、閃光時間短,可捕捉動體清晰的影像。 2. 不發高溫,適於人像、商品攝影。 3. 色溫接近日光、色調穩定,可使用日光型彩色軟片。 4. 大小適中、易於攜帶、使用方便。 |

|

缺點 |

1. 價格高 |

1. 除了具有模擬燈的大型閃燈外,拍照前無法預知照明效果。 2. 普通測光錶,無法測量瞬間性的閃光。 3. 需等待回電時間 |

(三)色彩管理系統

色彩管理系統主要是使不同輸出設備有相同的輸出色彩。數位影像色彩管理主要流程有三個階段:影像輸入、影像處理、影像輸出。這三個部分都會經過許多不同的媒材,例如:

1.影像擷取:數位相機(Phase One P45+、Imacon IXPRESS 528C、NIKON D300等)、掃描機(Imacon Flextight 949等)。

2.影像處理:如Adobe Photoshop(如需處理16bit色彩深度,要用版本7以上)。

3.影像輸出:螢幕(EIZO CG211)、噴墨印表機、相紙輸出機、印刷廠等。

這些媒材都有不同的色彩特性,每一階段都需納為完整流程體系當中,方能確實落實色彩管理工作。

色彩管理主要有三個階段,每個階段都有重要的三步驟:

1.設備校正(Calibration):

不同的設備皆有不同的校正方式,例如掃描機和數位相機需進行灰平衡(灰卡:X-rite White Balance Card)及色域校準(色卡:GretagMacbeth Semi-Gloss)[66] [24],印表機的總墨量、濃度等設定。以及螢幕方面,需調整色溫與gamma值,並使用色彩管理軟體(ProfileMaker)、分光光譜儀(Eye-one Pro)等校正螢幕顯示的色塊和標準值之間的落差。

2.色彩特性描述(Characterization):

將上述設備校正中的落差值,以色彩管理軟體儲存並建立 ICC Profile,其內含設備的色彩特性的描述。

3.色彩轉換(Conversion):

當所有數位化流程中所接觸的設備皆產生 ICC Profile後,來源影像的色彩數值,即可透過對應表格轉換成目的地之數值,即稱之為色彩轉換。

(四)電腦系統

電腦系統又可分為電腦硬體和軟體兩部分。硬體一般分類為個人、工作站和伺服器三大類。軟體則有許多不同的作業系統可用。

表7-2、電腦系統分析表

|

個人電腦 |

工作站 |

伺服器 |

|

|

作業系統 |

蘋果公司的Macintosh OS 9、MAC OS X; 微軟公司的Windows XP、Vista、7; 其他Linux;UNIX等 |

蘋果公司的Macintosh OS 9、MAC OS X; 微軟公司的Windows XP、Vista、7; 其他Linux;UNIX等 |

蘋果公司的MAC OS X Server; 微軟公司的Windows Server; 其他Linux;UNIX等 |

|

功能 |

處理日常作業如文書等 |

處理圖像、3D動畫等需大量資源的作業 |

具有較高運算能力,能同時處理多位使用者的互動資訊,如資料庫、檔案管理、網頁等 |

|

運算資源 |

一般 |

高 |

巨量 |

|

價格 |

<50,000 |

50,000~100,000 |

從個人用的幾萬至大型企業用的幾千萬 |

數位攝影流程所用電腦設備如下:[67] [25]

1.連接機背拍攝電腦:MAC Pro 2.66、4GB RAM、HD 500GB、EIZO CG211、不斷電系統、高速網路等。

2.備份:檔案伺服器、磁碟陣列、不斷電系統、高速網路伺服器。

3.校正、後製:MAC Pro 2.8、4GB RAM、HD 500GB、EIZO CG241W、不斷電系統、高速網路等。

4.處理大圖用電腦建議採用工作站,記憶體2GB以上,有內建色彩管理功能的螢幕如EIZO CG系列。

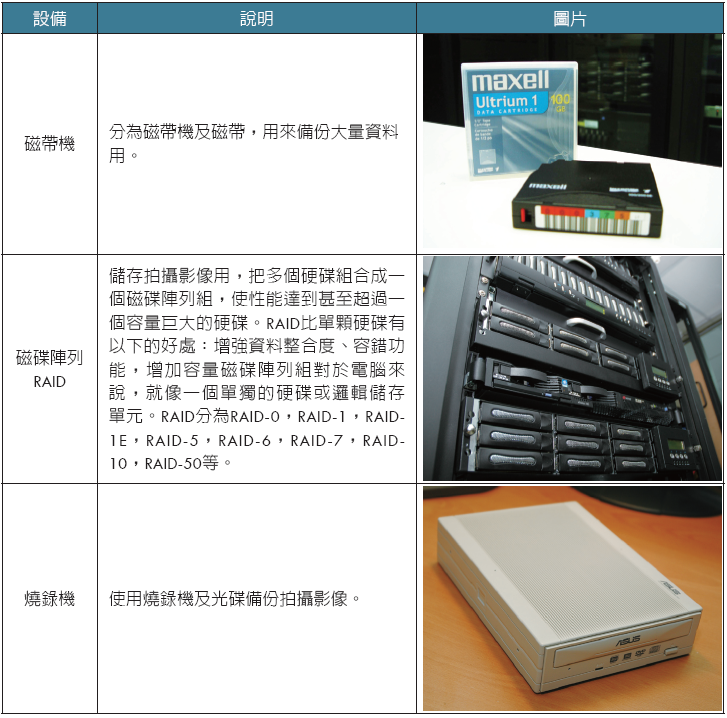

(五)儲存設備

簡要列表如下:

表7-3、儲存設備

(六)其他相關設備

1.相機座架:搭配數位機背使用。

2.背景架、背景紙及油壓升降台:拍攝時使用。

3.翻拍架:若進行考古遺物2D平面攝影不使用數位機背,則以此來搭配數位相機使用。

4.測光儀:確保拍攝影像不會因光線或色溫造成偏差。

5.水平儀:測量水平度,以免拍攝偏差。

市場上相關的數位化設備不少,選購時還需多方評估計畫單位經費或個人的操作能力,以及未來應用範圍等狀況。在購買前,除了親自到販售店面實際看到產品,也應請廠商到府進行實機測試,減少採購到不合適的產品機率。[68] [26]

※以上器材設備資料來源:中研院史語所數位知識總體經營計畫分支一:考古發掘遺物、照片、記錄與檔案

(一)成本構成要素

考古資料數位化工作所需要的成本主要包括:材料費、勞務費及經費等三方面:

1.材料費主要為數位化工作所使用的耗材費用。

2.勞務費主要為工作人員之薪資。

3.經費則可分為直接經費及間接經費:

(1)直接經費包括資訊設備、機器設備之費用及折舊費、資訊軟體之費用等。

(2)間接經費包括機器折舊費或租金、修繕費、水電費、雜費等。

成本分析部分提供的是計算方式的參考,設備與人力等級的選擇,則應該視單位之預算考量,或是數位化成果之用途而定。未來若欲進行應用授權時,預估的成本高低,也可作為授權費用計算的基準。

(二)成本估算

1.計算方式:依據設備攤提的算法,可分為兩種:

(1)依使用年限設定設備攤提費用

(勞務費(元)+設備攤提費用(元))/數位產出數量(張)=每張成本(元/張)

A.勞務費主要為人員薪資

B.設備攤提費用=(設備費用+軟體費用-剩餘價值)/使用年限

(2)依數位總產出設定設備攤提費用

勞務費(元)/數位產出數量(張)+(設備費用+軟體費用)/數位產出數量(張)=每張成本(元/張)

此外,為維護數位資料的長期保存問題,未來定期備份更新與儲存媒體的汰換又是另一項成本,以及一些無可預知的資料毀損風險或人力管理等問題的隱形成本,皆是成本考量不可忽視的因素。

[69] < 返回目錄 >

[70] [24] GretagMacbeth有限公司:[71] www.gretagmacbeth.com/index.htm。檢索:2010年1月。

[72] [25] 資料提供:中研院史語所數位知識總體經營計畫分支一:考古發掘遺物、照片、記錄與檔案

[73] [26] 以上相關器材設備亦可參閱陳秀華 、蔡幸真、高鈺茹,《 瓷器數位化工作流程指南 》,台北市:數位典藏拓展臺灣數位典藏計畫,2009年04月。

捌、委外製作

數位化的工作所必須付出的經費、設備、人力與時間成本,往往也是影響數位化成果品質的原因之一。典藏單位可依工作執行狀況,考慮是否採取委外或部分委外來進行數位化工作。所謂的委外,其定義為:「在約定的時段之內,以雙方同意(且附有但書)的價格,將某項或某部分企業內部的管理功能,連同相關資產,交由外界的供應商或服務提供承包商負責處理。」[74] [27]從管理的角度出發,在不增加既有人力的成本前提下,以及良好的管理作業,委外製作成了數位典藏工作的另一選擇。

部分的典藏單位無法負擔購買昂貴設備的費用,或擔心設備維護與汰舊換新的問題,加上有些大量的工作若是委外處理,將可以縮短工作時間,快速有效地達到成本要求。若是考慮委外作業,確實是一個減輕典藏單位人力的方式之一。除了一些物件數位化工作外,包括典藏資料庫建置、硬體與系統的維護、甚至品質檢驗系統等,也是典藏單位經常遇到需要委外處理的的技術問題。因此典藏單位有意將工作委外執行時,如何規劃委外的部分、制訂規格書、招標評選合適的廠商,以及如何與廠商溝通協調、驗收等注意事項,都是進行委外工作時需要了解與規劃的。以下簡要說明委外工作的流程注意事宜:

一、招標前

(一)委外計畫評估與分析

決定委外前,應先考慮計畫是否適合委外,或是採取部分委外,都是攸關每個單位的人力、經費與作業狀況。在採用何種委外模式時,必須先進行委外的效益與評估。除了考量單位內部的人力與物力,工作中可能產生的隱形成本亦需列入考量,譬如過程中可能的出錯、人員流動、與廠商溝通的問題等等,在最初的評估需加以分析。

(二)委外專案的規劃

在充分評估與分析之後,一旦決定委外時,接著就需制訂合適的需求規格書。內容包括預算、需求的檔案規格、數量、品質標準、檢驗流程以及廠商的工作地點,甚至保密條款的制訂等,都需事前審慎考慮規劃。

二、招標遴選

委外招標作業必須事先了解可能遇到的問題並避免後續招標的困難,尤其是政府公開招標有一定的流程與規範。遴選廠商時,可以從成本、廠商的技術、規模、經營方式、財務狀況、過去的工作紀錄等方面進行考量,也可以訪查相關單位曾經合作的經驗做為參考。計畫內可以成立一個遴選小組,由行政團隊加以評估討論後,決定得標廠商。為了避免不當的委外工作傷及珍貴的物件或考古遺物,在招標的公告上可詳列典藏單位希望的標準工作流程,甚至請廠商進行示範以作為評比考量。

三、招標後與執行

(一)委外專案執行

委外專案開始進行後,需定期與廠商進行聯繫與溝通,以利掌握工作進度,並且隨時發現問題,適時做調整。例如,搬運物件或拍攝時的注意事項,或是資料庫的建置要如何呈現等要求,都需要與委外廠商進行溝通與教育訓練。加上進行定期的驗收,驗收流程需以合約為準,在發現有誤時,應立即請廠商修正。有效地負責溝通聯繫,有助於彼此工作上的效率。

(二)專案結束與回饋

委外的過程紀錄是一項重要的資料,不管是中途因故停止合約或是順利完成所有工作,一切的歷程都應加以紀錄。包括委外的一些重要歷程、目標及內容,以及過程中執行的表現與分析,甚至委外過程的往來函件、會議紀錄、技術文件等資訊,都是專案報告中需加以撰寫的。在專案結束之後,有些資訊系統等技術的問題,也應有一定的維護時間與方式的保固,以及委託廠商進行必要的教育訓練。

但是委外工作也並非是十全十美的執行方式,部分單位也曾遭遇過一些問題而改由自行執行。中央研究院歷史語言研究所林玉雲小姐表示,計畫初期曾有大量的工作必須仰賴委外執行。經過數位化後的檔案,期望它能快速、達到成本效益並出版,但在經過「委外」工作的一再波折,最後仍決定自行執行。其中遇到的問題也是許多計畫初期常發生的,包括(1)購買設備的經驗不足與售後服務品質的不理想,(2)沒有依循標準流程緣故,例如對於色彩管理與印刷流程不熟悉,造成數位成果品質不佳,(3)廠商、攝影師與工作人員之間在拍攝過程中的溝通問題,(4)拍攝過程,內部工作人員需做文物維護的工作,所耗的時間成本不易估算等問題。

因數位化工作是長期性的工作,在衡量經費的規劃與不需年年重新招標的考量下,有時自製反而較委外經濟。加上拍攝物件太多,在不能確保文物拍攝時的環境安全之下,必須經由內部工作人員去做文物保護的工作,所耗費的時間成本更不易估算。自製則無須擔心管理廠商的問題,品質也較容易掌控。自製的另一優點在於,工作人員的知識經驗可以累積,並持續改進數位化的成果品質。詳細的委外製作流程等注意事項,亦可參閱本計畫所撰寫發行的《數位化工作流程指南:委外製作》一書。

[75] < 返回目錄 >

[76] [27] 高芷彤、林芳志、陳秀華、陳美智,《數位化工作流程指南:委外製作》,台北:數位典藏拓展臺灣數位典藏計畫,2009年4月。

玖、效益與未來展望

編寫「考古資料數位化工作流程指南」的主要原因,是希望對擁有蒐藏考古資料的公私立單位、業餘考古愛好者等,提供進行數位典藏工作的相關知識與技術,以及一些具體可行的步驟。此書的的撰寫過程仍屬於摸索階段,希望在此基礎上能廣收專家學者更多的意見,逐漸深化內容,使指南的撰寫臻於完善。以下的說明為本指南在編寫過程中,希望達到的效益與加強的部分:

一、呈現工作流程、提供詳實步驟

希望此數位化工作流程指南能完整呈現數位化工作流程,讓有志從事數位化工作的單位或個人,對整個流程有整體性的概念與認識。並且提供了一個簡單清楚的工作參考依據,透過參考標準的工作步驟,即能有效的進行數位化工作。

二、羅列成本設備、挑選最適組合

針對進行數位化工作時,所需之器材規格、設備效能、人力配置、成本預算、經費運用等,列舉出幾項參考資料。希望讓不同層級的數位化工作人員,依據本身的條件,規劃出最合宜的方案及選擇最適當的設備,來投入數位化工作。由於數位化主要設備如掃描機、電腦設備、儲存載體等,更新速度非常快,因此在本指南中列舉的設備,僅提供參考。在進行採購時,仍應考量新技術或新產品的價值。

三、管理系統的推廣及介紹

為有效管理數位化工作流程,並保持工作流程的順暢,建立數位化工作流程管理系統實在有其必要。不但減少人工作業程序,確保資料的完整性及正確性,亦可藉由系統進行統計分析,強化流程的控管及進度掌握。相信會逐漸取代紙本清冊或電子目錄清冊的管理方式。因此本指南希望在修訂過程,增加管理系統的說明部分,以供參考。

四、提供交流平台、促進經驗分享

本指南所記載的數位化工作流程,是經過調查、訪談相關機構之後,再參酌其他主題小組相同物件的數位化經驗而撰寫的。使用此指南可以有一定的參考標準,減少無所適從的情形發生。此刻正進行數位化工作的機構或人員,也可以此指南與本身的工作流程進行評估、比較,從中截長補短,改善工作缺失,提升數位化工作的效率。唯本指南涵蓋面向有限,部分特殊的需求未能納入討論,無法適用所有個案。

雖然本指南仍有所侷限,但仍希望精益求精。在技術面上,可藉由內容的改版,將最新的設備、技術進行更新與介紹,提供給需要的使用者;另一方面,藉著讀者的意見回覆,可以不斷、持續改進數位化工作的步驟與技術,最後形成一套面面俱到、包含廣泛的數位化工作流程指南。

一門技術或一套標準的形成,本非一朝一夕間就可完成,仍須經過不停的修正與改進,才能淬鍊出完美的成果。撰寫「考古資料數位化工作流程指南」只是起點而已,往後還需要我們投入更多的心力,促使數位化典藏工作更臻完美。

[77] < 返回目錄 >

拾、結語

二十一世紀是數位科技的時代,「數位化」不但成為世界各國的政策目標,同時也是許多機構、團體的重要工作發展策略。因此,相關單位莫不投入大量的人力、物力、時間來進行數位化的工作。

由於數位典藏計畫涵括了科技與人文兩大知識領域,對於人文領域或是科技人員來說,要驟然熟悉相對的技術架構或知識領域,都是不容易的事。因此必須經由時間的歷練,方能培養出一批跨領域的人才。所以數位化工作的知識管理及累積經驗的保存就越顯重要。而藉由數位化工作流程指南的制訂,除現有資料的基礎外,還有待各領域專長人員來分享知識與經驗。希望藉由此指南能協助更多計畫單位及數位典藏工作人員,共同參與完成數位典藏工作的文化使命。

[78] < 返回目錄 >

參考文獻

專書

夏鼐、王仲殊,《中國大百科全書‧考古學》,台北:中國大百科全書出版社,1986年。

劉益昌,《台灣的考古遺址》,台北縣:台北縣立文化中心,1992年。

張光直,《中國考古學論文集》,台北市:聯經出版事業公司, 1995年。

劉克竑撰文、李瑾倫繪圖,《瑄瑄學考古》台北市:行政院文化建設委員會,1997年。

臧振華,《台灣考古》,台北市:行政院文化建設委員會,1999年。

徐明景,《數位攝影的技術》,台北市:田園城市文化事業有限公司,2001年。

張希強編譯,《上班族自學方案—數位影像篇》,台北市:華彩軟體股份有限公司,2001年。

臧振華、林秋芳等,《探索台灣古文明,國立台灣史前文化博物館導覽手冊》,台北:雅凱電腦語音有限公司台灣分公司,2002年。

林明美,《十三行博物館》,台北縣:台北縣立十三行博物館,2003年。

林明美,《我的八里左岸旅遊書‧筆記》,台北縣:台北縣立十三行博物館,2003年。

簡松村、陳耀東,《數位圖檔建置流程及其加值應用之現況—以國立故宮博物院為例》,台北:博物館數位化國際研討會—器物及書畫類,2003年。

國立台灣大學人類學系—台灣大學典藏數位化計畫,<數位化工作流程:考古學主題小組>,台北市:數位典藏內容發展分項計畫, 2004年。

Gonzalez Woods著,《數位影像處理》,繆紹綱編譯,台北:普林斯頓,2004年10月,初版二刷。

中研院歷史語言研究所,〈中研院歷史語言研究所考古資料數位化工作流程〉,《數位化工作流程:考古學主題小組》,台北市:數位典藏內容發展分項計畫, 2004年。

國立故宮博物院—故宮文物數位典藏系統之研製器物數位典藏子計畫,<數位化工作流程:器物主題小組>,台北市:數位典藏內容發展分項計畫,2005年。

江仁傑,《制訂後設資料的三種方案》,未刊行,2005年。

蔡永橙、黃國倫、邱志義等著,《數位典藏技術導論》,台北市:台大出版中心,2007年11月。

高芷彤、林芳志、陳秀華、陳美智,《數位化工作流程指南:委外製作》,台北:數位典藏拓展臺灣數位典藏計畫,2009年4月。

李佩瑛、王雅萍、高朗軒 ,《數位化工作流程指南:色彩管理》,台北市:數位典藏拓展臺灣數位典藏計畫,2009年4月。

陳秀華 、蔡幸真、高鈺茹,《 瓷器數位化工作流程指南 》,台北市:數位典藏拓展臺灣數位典藏計畫,2009年4月。

期刊論文

陳亞寧、陳淑君,〈Metadata 初探〉,《中研院計算中心通訊》第15卷5期,1999年03月01日。

林玉雲,〈VRA Core、CDWA與Archaeodata比較研究初探〉,《圖書館學與資訊科學》,第31卷第2期,2005年10月。

賈馨潔,〈什麼是浮水印?〉,《數位典藏國家型科技計畫電子報》http://www2.ndap.org.tw/newsletter06/news/read_news.php?nid=732 。檢索:2010年01月。

網路資源

臺灣研究網路化 臺灣考古遺址資料庫

[79] http://twstudy.iis.sinica.edu.tw/archeotw/。

中央研究院歷史語言研究所 「數位典藏計畫分項一:考古發掘遺物照片紀錄與檔案」

[80] http://archeodata.sinica.edu.tw/allindex.html。

MAAT數位典藏與數位學習國家型科技計畫‧後設資料工作組[81] http://metadata.teldap.tw/index.html。

創用CC網站

[82] http://creativecommons.org.tw/ 。

X-Rite

[83] http://www.xrite.com。

[84] < 返回目錄 >

附錄

附錄一、影像檔案格式

影像檔案因為不同的設備硬體與處理軟體的關係,產生許多不同的格式。數位影像經常使用到的檔案格式不外乎有以下:

a. RAW檔:

為數位相機拍攝後產生的原始影像檔,該檔沒有經過壓縮,可以表現出影像豐富的色彩與層次感,亦可修正白平衡、明暗等。對於未來有其他運用皆是不錯的儲存格式。唯後續的影像處理工作需透過原廠相機隨附的軟體或專業軟體(Adobe Photoshop、Adobe Photoshop Lightroom或 Aperture等)才能解檔。但因為可保留拍攝後未經修飾過的影像,也逐漸被從事數位化工作的單位所採用,作為永久保存的方式之一。

b. TIFF(Tagged Image File Format)檔:

廣泛應用不同平台、不同應用軟體,壓縮檔案以LZW演算法[1]不會造成影像的失真,因此適合做為原始資料的保存圖片,以供日後再加工處理,或用於較高解析度圖片的印刷。缺點是TIFF格式的壓縮比例不高,開啟和儲存檔案的時間會比較久,網路傳輸時就甚少使用此類型格式,亦不適合提供給網路使用者下載。

c. JPEG/JPG(Joint Photographic Experts Group)檔:

儲存的過程可以決定壓縮的層級,如果選擇高壓縮的方式,則影像的品質會降低,而低壓縮的方式,會使影像的品質較接近原來的影像圖,由於JPEG格式會造成影像細節的流失,因此較不適合作為原始資料高品質要求的保存圖片。但因高效率的壓縮方式使得檔案變得很小,因此適合放在網路上供人瀏覽。

d. GIF(Graphics Interchange Format)檔:

只能儲存最多256色的色彩階數,無法準確的紀錄原始圖片,但因其檔案較其他格式小,故適合應用於網路上圖檔的傳輸。

附錄二、影像檔名編碼原則(2009年版)

中央研究院歷史語言研究所數位知識總體經營計畫 分項一:考古發掘遺物、照片、記錄與檔案數位典藏計畫

壹、影像檔名編碼的目的:

影像檔案檔名應在影像檔案產生時確立,避免檔案眾多時,人力二次以上的整理,尤其數位典藏計畫中,原始典藏級檔案大,目前一般用的電腦讀取,尚不便利,因此檔案命名在管理上有很大的意義。

一般數位檔案檔名多以檔案產生的先後,依數字大小方式做為檔案名稱命名的方式,雖然很方便,但是對於影像內容的辨識非常不易。有人建議設立資料夾的方式加以分類管理,但是如果檔名仍然是一個數序式的方式,一旦檔案離開資料夾時,檔案的內容必須等到影像打開後才能辨識。因此應建立易於辨認檔案內容的檔案命名或編碼原則。

不論考古數位典藏系統是否開發完成,影像檔案名稱提供影像檔案與著錄資料連結上重要的依據。

1.考古數位典藏系統開發完成前:

這個階段,大量的影像檔案名稱,提供影像檔案批次作業(一次上傳並處理很多影像檔案)的重要準備,每個檔案是屬於那一個遺物、遺址還是某一個遺跡,都應規範清楚。待系統完成,且數位檔案經降階轉檔、嵌入數位浮水印(或是其他數位產權處理方式)即可批次上載上典藏系統與著錄資料相連結,省去人工逐筆查詢、對應的時間。

2.考古數位典藏系統開發完成後:

系統完成時,數位檔案產出後,經降階轉檔、嵌入數位浮水印(或是其他數位產權處理方式)即可逐筆連結每個影像檔所著錄資料,並且對應至數位典藏系統中的遺物層、遺址層還是遺跡層的資料。因此檔案名稱的識別度仍然是第一要件,不必等到影像打開後,才知道內容是什麼。本計畫中,檔名的構成部件,須與數位典藏系統相對應的代碼內容完全相同。詳細內容與實例,請參考下列各類說明:

一、遺物(器物)類數位檔案

檔名之命名以(S+台灣行政區域代碼+遺址代碼)+典藏號(7-10位)+業務代碼+影像類型+全形/局部+方向/部位代碼+細分等編碼為原則。主要的目的在於容易辨識,將來可與文字檔自動連結。反之,等系統上線後,影像建檔同時,填寫下列幾項欄位,檔名自動產生。

1. S:「S」是一個遺址標記,即遺址的英文 Site 的第一個字母。此標記僅用於台灣考古之標本影像。

2. 台灣行政區域代碼:此代碼僅用於台灣考古之標本影像。台灣行政區域代碼共四碼,詳見內政部編印之台閩地區考古遺址。

|

行政區域 |

代碼 |

|

台北縣八里鄉 |

0123 |

|

南投縣仁愛鄉 |

0813 |

|

南投縣埔里鎮 |

0802 |

|

澎湖縣馬公市 |

1601 |

|

澎湖縣湖西鄉 |

1602 |

3. 遺址代碼:遺址代碼亦僅用於台灣考古之標本影像。台灣行政區域代碼共四碼,詳見內政部編印之台閩地區考古遺址。例如:S0802TML:S是遺址標記,0802是南投縣埔里鎮的代碼,TML是大馬璘遺址的代碼。

4. 典藏號:同典藏號編號原則。例如R1751=>R001751。不足位數,前補0表示。

5. 業務代碼

|

業務種類 |

代碼 |

備註 |

|

基本資料建檔 |

B |

Basic cataloging |

|

文物保存現況 |

C |

Condition Report |

|

文物維護與修復 |

P |

Preservation |

|

科學鑑定研究 |

S |

Scientific analysis |

|

展覽與調件紀錄 |

E |

Exhibition Record |

|

影像類型 |

代碼 |

備註 |

|

玻璃板照片 |

G |

Glass |

|

一般黑白正片 |

E |

Black/white Reversal Film |

|

一般黑白負片 |

B |

Black/white Negative Film |

|

一般彩色正片 |

C |

Color Reversal Film |

|

一般彩色負片 |

N |

Color Negative Film |

|

黑白照片 |

BP |

Black/white Picture |

|

彩色照片 |

CP |

Color Picture |

|

線繪圖 |

D |

Drawing(包含遺址斷面圖profile) |

|

拓片 |

R |

Rubbing |

|

X光照片 |

X |

X-Ray image |

|

紅外線照片 |

I |

Infrared Image |

|

顯微照片 |

O |

micrograph |

|

其它圖象形式 |

Y |

Other image |

|

復原圖 |

U |

Reconstruction |

|

3d影像 |

3 |

3D image |

|

視訊 |

V |

Video |

|

音訊 |

A |

Audio |

|

動畫 |

P |

motion Picture |

|

其它多媒體形式 |

Z |

other |

|

地圖 |

M |

Map |

|

發掘記錄及檔案 |

T |

Text |

|

全形/局部 |

代碼 |

備註 |

|

全形 |

W |

Overall |

|

局部 |

Z |

Zoom |

|

共出器群 |

C |

Context |

以器物之方向為方向,無法識別者,應提出討論。

|

全形方向/ 局部位置 |

代碼 |

代表意義 |

|

全形方向 |

A |

FRONT,器物自身的正面。 |

|

B |

BACK,器物自身的背面。 |

|

|

L |

LEFT,表器物自身的左側或一側。 西 |

|

|

R |

RIGHT,表器物自身的右側或另一側。東 |

|

|

T |

TOP,俯視照、從頂端往下照。北 |

|

|

D |

DOWN,底部照,從底端往下照。南 |

|

|

K |

OBLIQUE,斜角照。 |

|

|

局部/位置 |

M |

ANIMAL,表器上立體動物,伏獸。 |

|

O |

OPENING,表口沿。 |

|

|

Q |

BODY,表器腹。 |

|

|

C |

DECORATION,表文飾。 |

|

|

E |

EAR,表耳部。 |

|

|

F |

FOOT,表足部。 |

|

|

H |

HANDLE,表把、柄,提梁等部份。 |

|

|

I |

INSCRIPTION,表銘文。 |

|

|

L |

LID,表蓋。 |

|

|

N |

NECK,表頸部。 |

|

|

P |

PLANT,表立體植物類。 |

|

|

S |

SHOULDER,表肩部。 |

|

|

Z |

其它 |

9. 範例1:大陸考古遺物登錄號為R001110的單鋬圓鼎影像共有10張,其影像與編碼

如下表:

|

編號 |

影 像 |

影像編號 |

|

1 |

|

R001110BCWA |

|

2 |

|

R001110BCWB |

|

3 |

|

R001110BCWD |

|

4 |

|

R001110BCWL |

|

5 |

|

R001110BCWR |

|

6 |

|

R001110BCWT_1 |

|

7 |

|

R001110BCWT_2 |

|

8 |

|

R001110BCZI |

|

9 |

|

R001110BRWH |

|

10 |

|

R001110BRWS |

範例2:台灣考古遺物登錄號為T9200119的陶觚影像共有6張,其影像與編碼如下表:

|

編號 |

影 像 |

影像編號 |

|

1 |

|

S0813CPT9200119BCWA |

|

2 |

|

S0813CPT9200119BCWB |

|

3 |

|

S0813CPT9200119BCWD |

|

4 |

|

S0813CPT9200119BCWL |

|

5 |

|

S0813CPT9200119BCWR |

|

6 |

|

S0813CPT9200119BCWT |

10. 合編影像:若影像為好幾件遺物合拍的影像,則登錄號的部分則以「合編代碼」取代,合編代碼之編碼原則是以此合編項目中登錄號最小號為主,並在登錄號前加上Z,若最小號之登錄號已經為其他合編號所用,則以次小號之登錄號為主,以此類推。例如:S0802SWKZT9102187BCWZ_1(S是遺址標記、0802是行政區域代碼、SWK是遺址代碼、ZT9102187是合編代碼)

11. 其他注意事項:

a.同一代碼如有兩張以上圖片,則在代碼後加上底線「_」及數字,1、2~N分開表示之。例如:R001751BCWK_2

b. 全形正面的圖如果因器物本身弧度的關係而有左右焦點之不同,則以L(焦點在器物左側)、R(焦點在器物右側)區分,加在代碼後。

c.線圖部分,又可區分為三種類型,分別為「描圖紙」、「方格紙」、「模造紙」三種紙質,考量影像顯示順序,分別以A.B.C代表之,如各種紙質又有2張以上,直接在代號後面加上張數,例:描圖紙兩張編碼方式為:資料庫代碼+業務代碼+影像類型代碼+全形/局部代碼+方位代碼+線圖類型代碼+張數…等區別碼以A2表示。

d.遺物出土之田野照一律先連結至遺跡資料下,遺物資料不做連結。

e.如圖片內容為原裝置器物的外盒或相關物品,但並無做任何登錄,編碼的方式則是在該器物的登錄號後面加上底線X,代表該登錄號器物的附件表示之。例如:PR00045PR00046_XBCWA(因此盒裝有兩件器物,故兩筆登錄號皆放入),但基本上此類圖檔不放入資料庫中。

f.若影像為器物上之銘文,由於銘文可能出現於同一器物上的不同部位,因此關於銘文的影像,無論是拓片或是器物的照片,需在影像檔名代碼後加上部位代碼(部位代碼參見8. 方向/局部位置),並以底線「_」分隔,例如:R001077BRWI_L。

二、田野資料類

(一)遺址資料類

本項編碼原則同遺物類,細目如下:

1. 資料庫代碼+遺址代碼

a. 資料庫代碼

為與遺址著錄資料對應,以及檔案識別方便,遺址的多媒體影像檔案(即遺址的田野照片數位化後的檔案名稱),先加「S」以資識別。

b. 遺址代碼

在資料庫代碼後加上遺址代碼。例如:小屯的遺址代碼─「Y」,加上資料庫代表,故為「SY」。若為台灣考古遺址,則遺址代碼前尚須加上台灣行政區域代碼共四碼,例如:大坌坑遺址代碼:0123TPK,0123為行政區域代碼,TPK為原來的遺址代碼。檔案編碼中的「遺址代碼」須與多媒體檔案記錄的「遺址代碼」、以及遺址著錄資料中的「遺址代碼」完全符合。

史語所考古遺址代碼舉例如下:

|

遺址名稱 |

代 碼 |

|

|

台灣 |

大坌坑 |

0123TPK |

|

大馬璘 |

0802TML |

|

|

水蛙堀 |

0802SWK |

|

|

曲冰 |

0813CP |

|

|

菓葉 |

1602KY |

|

|

鎖港 |

1601Sok |

|

|

河南 |

小屯 |

Y |

|

後岡 |

H |

|

|

四盤磨 |

SPM |

|

|

王裕口與霍家小莊 |

WH |

|

|

濬縣辛村 |

HS |

|

|

輝縣琉璃閣 |

HL |

|

|

汲縣山彪鎮 |

SP |

|

|

侯家莊西北岡 |

HPK |

|

|

侯家莊南地 |

S |

|

|

侯家莊高井台子 |

K |

|

|

武官南霸台 |

NP |

|

|

大司空村 |

TSKT |

|

|

同樂寨 |

TLT |

|

|

范家莊 |

FT |

|

|

安上村 |

A |

|

|

山東 |

瓦屋村 |

WW |

|

大孤堆 |

TKT |

|

|

城子崖 |

CTA |

|

|

甘肅 |

佛爺廟 |

FYM |

|

喇嘛灣 |

LMW |

|

2.業務代碼

|

業務種類 |

代碼 |

備註 |

|

基本資料建檔 |

B |

Basic cataloging |

目前僅有基本資料建檔這個部份。

3.影像類型

|

影像類型 |

代碼 |

備註 |

|

玻璃板照片 |

G |

Glass |

|

一般黑白正片 |

E |

Black/white Reversal Film |

|

一般黑白負片 |

B |

Black/white Negative Film |

|

一般彩色正片 |

C |

Color Reversal Film |

|

一般彩色負片 |

N |

Color Negative Film |

|

線繪圖 |

D |

Drawing(包含遺址斷面圖profile) |

|

拓片 |

R |

Rubbing |

|

X光照片 |

X |

X-Ray |

|

紅外線照片 |

I |

Infrared Image |

|

顯微照片 |

O |

micrograph |

|

其它圖象形式 |

Y |

Other image |

|

復原圖 |

U |

Reconstruction |

|

3d影像 |

3 |

3D image |

|

視訊 |

V |

Video |

|

音訊 |

A |

Audio |

|

動畫 |

P |

motion Picture |

|

其它多媒體形式 |

Z |

other |

|

地圖 |

M |

Map |

|

發掘記錄及檔案 |

T |

Text |

4.全形或局部:

|

全形/局部 |

代碼 |

備註 |

|

全形 |

W |

Overall |

|

局部 |

Z |

Zoom |

|

共出器群 |

C |

Context |

5.拍攝方向/局部位置

以一般座標之東南西北為方式,無法識別者,請提出共同討論。

|

全形方向/ 局部位置 |

代碼 |

代表意義 |

|

全形方向 |

A |

正面 |

|

B |

背面 |

|

|

L |

西 |

|

|

R |

東 |

|

|

T |

北 |

|

|

D |

南 |

|

|

K |

OBLIQUE,斜角照 |

|

|

Z |

其它 |

6.同一代碼如有兩張以上圖片,加「_」及1,2~N分開表示之。

7.範例:以各遺址黑白底片為例,其多媒體影像檔如下所列:

|

遺址名稱 |

代 碼 |

一般黑白照片/多媒體影像檔檔名編碼實例 |

|

|

台灣 |

大坌坑 |

0123TPK |

S0123TPKBBWA… |

|

大馬璘 |

0802TML |

S0802TMLBBWA… |

|

|

河南 |

小屯 |

Y |

SYBBWA… |

|

後岡 |

H |

SHBBWA… |

|

|

四盤磨 |

SPM |

SSPMBBW… |

|

|

王裕口與霍家小莊 |

WH |

||

|

辛村 |

HS |

||

|

琉璃閣 |

HL |

SHLBBW… |

|

|

山彪鎮 |

SP |

SSPBBW… |

|

|

侯家莊西北岡 |

HPK |

SHPKBBW… |

|

|

侯家莊南地 |

S |

SSBBW… |

|

|

侯家莊高井台子 |

K |

SKBBW… |

|

|

武官南霸台 |

NP |

SNPBBW… |

|

|

大司空村 |

TSKT |

STSKTBBW.. |

|

|

同樂寨 |

TLT |

STLTBBW… |

|

|

范家莊 |

FT |

SFTBBW… |

|

|

劉莊 |

LA |

SLABBW.. |

|

|

安上村 |

A |

SABBW… |

|

|

山東省 |

瓦屋村 |

WW |

SWWBBW |

|

大賓店 |

TLT |

STLTBBW |

|

|

大孤堆 |

TKT |

STKTBBW |

|

|

甘肅省 |

佛爺廟 |

FYM |

SFYMBBW |

|

喇嘛灣 |

LMW |

SLMWBBW |

|

本項編碼原則同遺址類,但應指明考古發掘工作記錄屬於那一個遺址,一方面可以提供快速識別的方法,另一方面是資料庫自動連結的依據,細目如下:

1. 遺址代碼

為與所屬遺址中的「考古發掘工作記錄」的著錄資料對應,並加速資料對應上的正確性及有效性。因此,每個遺址每一次發掘的田野照片數位化後的檔案名稱前,須冠上「S」+遺址代碼。

2. 資料庫代碼:

「考古發掘工作記錄」代碼為「E」,例如:小屯第二次發掘的田野照片,代碼─「Y02」,且必須與「考古發掘工作記錄」資料庫中小屯第二次發掘的「考古發掘工作記錄代碼」中所著錄完全符合。因此小屯第二次發掘照片檔案名稱為SYEY02+第三項以後的編碼。同樣的,若為台灣考古發掘工作記錄,則遺址代碼前尚須加上台灣行政區域代碼共四碼,例如:S0813CPE01BCWA_01:S為遺址代碼;0曲冰遺址代碼:S0813CP,0813為行政區域代碼,CP為原來的遺址代碼;E為考古發掘工作紀錄代碼;01為第一次發掘。

3. 業務種類

|

業務種類 |

代碼 |

備註 |

|

基本資料建檔 |

B |

Basic cataloging |

甲、影像類型

|

影像類型 |

代碼 |

備註 |

|

玻璃板照片 |

G |

Glass |

|

一般黑白正片 |

E |

Black/white Reversal Film |

|

一般黑白負片 |

B |

Black/white Negative Film |

|

一般彩色正片 |

C |

Color Reversal Film |

|

一般彩色負片 |

N |

Color Negative Film |

|

線繪圖 |

D |

Drawing(包含遺址斷面圖profile) |

|

拓片 |

R |

Rubbing |

|

X光照片 |

X |

X-Ray |

|

紅外線照片 |

I |

Infrared Image |

|

顯微照片 |

O |

micrograph |

|

其它圖象形式 |

Y |

Other image |

|

復原圖 |

U |

Reconstruction |

|

3d影像 |

3 |

3D image |

|

視訊 |

V |

Video |

|

音訊 |

A |

Audio |

|

動畫 |

P |

motion Picture |

|

其它多媒體形式 |

Z |

other |

|

地圖 |

M |

Map |

|

發掘記錄及檔案 |

T |

Text |

乙、全形或局部:

|

全形/局部 |

代碼 |

備註 |

|

全形 |

W |

Overall |

|

局部 |

Z |

Zoom |

|

共出器群 |

C |

Context |

丙、 拍攝方向/局部位置

以一般座標之東南西北為方式,無法識別者,請提出共同討論。

|

全形方向/ 局部位置 |

代碼 |

代表意義 |

|

全形方向 |

A |

正面。 |

|

B |

背面。 |

|

|

L |

西 |

|

|

R |

東 |

|

|

T |

北 |

|

|

D |

南 |

|

|

K |

OBLIQUE,斜角照。 |

|

|

Z |

其它 |

丁、 同一代碼如有兩張以上圖片,加「-」及1,2~N分開表示之。

戊、 如為田野日記,則編碼方式在第一項與第二項的編碼之後加上一個大寫字 母以表示田野日記之記錄人(因有時會出現同一個遺址同一天,但不同人所撰寫的田野日記,所以特以此碼做為區分。但是此一字母並不特指某一特定之記錄人,因此不需為不同人編不同之字母,凡是出現有不同人填寫同一天之田野日記,就以A、B、C分別即可,若只有一人填寫,則無論是誰,都以A代表之),之後加上該田野日記記錄的日期,日期編碼以YYYYMMDD的格式順序編入,最後再加上第三項以後的編碼。例如:SYEY01A19281013BTWA_1。

己、範例:

a. 小屯的各次發掘田野工作照:

|

遺 址 別 |

編 碼 方 式 |

實 例 |

|

小屯第1次發掘 |

S+遺址代碼+E+考古工作記錄代碼+業務代碼+影像代碼+方位代碼+….等區別碼 |

SYEY01bbw.. |

|

小屯第2次發掘 |

S+遺址代碼+E+考古工作記錄代碼+業務代碼+影像代碼+方位代碼+….等區別碼 |

SYEY02bbw… |

|

小屯第3次發掘 |

S+遺址代碼+E+考古工作記錄代碼+業務代碼+影像代碼+方位代碼+….等區別碼 |

SYEY03bbw.. |

|

小屯第4次發掘 以下依此類推 |

S+遺址代碼+ E+考古工作記錄代碼+業務代碼+影像代碼+方位代碼+….等區別碼 |

SYEY04bbw.. |

b. 小屯田野日記:

|

遺 址 別 |

編 碼 方 式 |

實 例 |

|

小屯第1次發掘 |

S+遺址代碼+ E+考古工作記錄代碼+記錄人+記錄日期+業務代碼+影像代碼+方位代碼+….等區別碼 |

SYEY01A19281013BTWA |

|

小屯第2次發掘 |

S+遺址代碼+ E+考古工作記錄代碼+記錄人+記錄日期+業務代碼+影像代碼+方位代碼+….等區別碼 |

SYEY02B19290307BTWA |

|

小屯第3次發掘 |

S+遺址代碼+ E+考古工作記錄代碼+記錄人+記錄日期+業務代碼+影像代碼+方位代碼+….等區別碼 |

SYEY03A19291017BTWA |

|

小屯第4次發掘 以下依此類推 |

S+遺址代碼+ E+考古工作記錄代碼+記錄人+記錄日期+業務代碼+影像代碼+方位代碼+….等區別碼 |

SYEY04C19310321BTWA |

c. 台灣考古曲冰遺址發掘工作照及田野日誌:

|

遺 址 別 |

編 碼 方 式 |

實 例 |

|

曲冰第1次發掘 |

S+遺址代碼+ E+考古工作記錄代碼+業務代碼+影像代碼+方位代碼+….等區別碼 |

S0813CPE01BCWA_01 |

|

曲冰第3次發掘 |

S+遺址代碼+ E+考古工作記錄代碼+記錄日期+業務代碼+影像代碼+方位代碼+….等區別碼 |

S0813CPE0319851128BTWA_01 |

原則同上,但應注意下列事項:

1. 每一個坑的代碼,在數位化以前應事先列表控制,且為唯一的號碼。

2. 檔案編碼中的「發掘單位代碼」須與多媒體檔案記錄的「發掘單位代碼」、以及遺跡著錄資料中的「發掘單位代碼」完全符合。

範例:大陸考古

|

遺 址 別 |

發 掘 單 位 |

編 碼 方 式 |

實 例 |

|

小屯1~5次 |

橫十四坑 |

S+遺址代碼+P+發掘單位代碼+業務代碼+影像代碼+方位代碼+…等區別碼 |

SYPH14bbw… |

|

小屯1-9次 |

A31 |

S+遺址代碼+P+發掘單位代碼+業務代碼+影像代碼+方位代碼+…等區別碼 |

SYPA31bbw… |

|

小屯13~15次 |

A126 |

S+遺址代碼+P+發掘單位代碼+業務代碼+影像代碼+方位代碼+…等區別碼 |

SYPA126bbw… |

|

瓦屋村WW |

Ww Ww01 Ww02 Ww03 以此類推 Ww51 |

S+遺址代碼+P+發掘單位代碼+業務代碼+影像代碼+方位代碼+…等區別碼 |

SWWPWWBBW… SWWPWW01BBW… |

|

wwBAS(北岸上) |

S+遺址代碼+P+發掘單位代碼+業務代碼+影像代碼+方位代碼+…等區別碼 |

SWWPWWBASBBW… |

|

|

WWSD(拾得) |

S+遺址代碼+P+發掘單位代碼+業務代碼+影像代碼+方位代碼+…等區別碼 |

SWWPWWSDBBW… |

|

|

Wwgathering(採集品) |

S+遺址代碼+P+發掘單位代碼+業務代碼+影像代碼+方位代碼+…等區別碼 |

SWWPWwgathering BBW… |

台灣考古

|

遺 址 別 |

發 掘 單 位 |

編 碼 方 式 |

實 例 |

|

七家灣 |

試掘坑TP1 |

S+遺址代碼+P+發掘單位代碼+業務代碼+影像代碼+方位代碼+…等區別碼 |

S0621CCWPTP1BTWA_03 |

|

七家灣 |

坑位T0P0-5 |

S+遺址代碼+P+發掘單位代碼+業務代碼+影像代碼+方位代碼+…等區別碼 |

S0621CCWPT0P0-5BDWA_01 |

(四)層位資料類

目前並沒有層位資料,如果整理發現後,以L,代表層位資料類,檔案名稱須冠上S+遺址代碼+發掘單位代碼+L+層位代碼,其餘細節,日後再議。

原則同前,惟需掌握下列特別原則:

1. 檔案編碼中的「遺跡代碼」須與多媒體檔案記錄的「遺跡代碼」,以及遺跡著錄資料中的「遺跡代碼」完全符合。

2. 一般電腦檔案名稱的命名有一些限制,請參考相關的規範。以本計畫預定數位化的遺址─小屯為例,遺跡代碼中有標點符號,例如1:M01,很遺憾的是,檔案名稱含有冒號「:」,很多電腦主機作業系統不接受。因冒號並不影響檔案名稱的識別,因此如遇到這種情形,請刪除冒號。

實例如下

大陸考古:

|

遺 址 |

遺跡舉例 |

編 碼 方 式 |

實 例 |

|

小屯(第1次發掘) |

1:M01 (代碼改為01M01 |

S+遺址代碼+F+遺跡代碼+業務代碼+影像代碼+方位代碼… |

SYF01M01bbw… |

|

小屯(第1次發掘) |

1:H01 |

S+遺址代碼+F+遺跡代碼+業務代碼+影像代碼+方位代碼… |

SYF01H01bbw… |

|

小屯13~15次 墓葬 |

YM001 |

S+遺址代碼+F+遺跡代碼+業務代碼+影像代碼+方位代碼… |

SYFYM001bb… |

|

小屯13~15次灰坑 |

YH001 |

S+遺址代碼+F+遺跡代碼+業務代碼+影像代碼+方位代碼… |

SYFYH001bb… |

|

小屯13~15次版築 |

YB001 |

S+遺址代碼+F+遺跡代碼+業務代碼+影像代碼+方位代碼… |

SYFYB001bb |

台灣考古:

|

遺 址 |

遺跡舉例 |

編 碼 方 式 |

實 例 |

|

曲冰 |

第十五號(F15)房屋基址 |

S+遺址代碼+F+遺跡代碼+業務代碼+影像代碼+方位代碼… |

S0813CPFF15BCWA_01 |

|

曲冰 |

第115號(M115)墓葬 |

S+遺址代碼+F+遺跡代碼+業務代碼+影像代碼+方位代碼… |

S0813CPFM115BCWA_02 |

附錄三

中央研究院歷史語言研究所考古遺物後設資料欄位及系統功能需求表單

|

|

|||||

|

Tag 名稱 |

內容 |

||||

|

基本資料著錄 |

|||||

|

資料處理狀態 |

|

||||

|

遺物識別碼 |

|

||||

|

所屬遺址 |

遺址 |

|

|||

|

考古發掘工作記錄 |

|

||||

|

所屬發掘單位 |

單位代碼 |

|

|||

|

層位代碼 |

|

||||

|

所屬遺跡 |

遺跡 |

|

|||

|

位置編號 |

|

||||

|

記錄類型 |

|

||||

|

遺物名稱 |

|

||||

|

其他名稱 |

類型 |

|

|||

|

名稱 |

|

||||

|

日期/時期 |

|

||||

|

備註 |

|

||||

|

備註 |

|

||||

|

顯示順序 |

|

||||

|

典藏記錄段 |

|||||

|

登錄號 |

|

||||

|

登錄日期 |

|

||||

|

典藏單位 |

代碼 |

|

|||

|

名稱 |

|

||||

|

典藏位置 |

|

||||

|

清點編號 |

類型 |

|

|||

|

號碼 |

|

||||

|

圖版編號 |

|

||||

|

取得方式 |

|

||||

|

取得日期 |

|

||||

|

購買金額 |

|

||||

|

來源者 |

角色 |

|

|||

|

姓名 |

|

||||

|

交換之文物 |

|

||||

|

遺物描述 |

|||||

|

形制 |

描述 |

|

|||

|

其他形制描述 |

|

||||

|

分類 |

|

||||

|

紋飾 |

名稱 |

|

|||

|

數量 |

|

||||

|

位置 |

|

||||

|

工具 |

|

||||

|

原料 |

|

||||

|

藏品方位/次序 |

|

||||

|

功能分類 |

分類 |

|

|||

|

項目 |

|

||||

|

材質 |

分類 |

|

|||

|

種類 |

|

||||

|

次種類 |

|

||||

|

工藝分類 |

材質 |

|

|||

|

種類 |

|

||||

|

方法 |

|

||||

|

技術 |

|

||||

|

描述 |

|

||||

|

表面遺痕 |

位置/範圍 |

|

|||

|

種類 |

|

||||

|

次種類 |

|

||||

|

描述 |

|

||||

|

度量 |

|||||

|

量度 |

種類/方式 |

|

|||

|

完整/殘 |

|

||||

|

範圍/部份 |

|

||||

|

數值 |

|

||||

|

單位 |

|

||||

|

測量時機 |

|

||||

|

測量日期 |

|

||||

|

備註 |

|

||||

|

出處 |

|

||||

|

定年資料 |

|||||

|

類型 |

|

||||

|

方法 |

|

||||

|

材料 |

|

||||

|

時間 |

|

||||

|

定年結果 |

|

||||

|

原始資料 |

數值 |

|

|||

|

數值 |

|

||||

|

校正資料 |

數值 |

|

|||

|

數值 |

|

||||

|

出處 |

|

||||

|

備註 |

|

||||

|

文化/時代 |

|||||

|

文化序列 |

名稱 |

|

|||

|

分期 |

|

||||

|

分段 |

|

||||

|

考古學文化 |

名稱 |

|

|||

|

地方相 |

|

||||

|

分期 |

|

||||

|

歷史時期 |

起 |

朝代 |

|

||

|

時代 |

|

||||

|

年號 |

|

||||

|

年 |

|

||||

|

月 |

|

||||

|

日 |

|

||||

|

迄 |

朝代 |

|

|||

|

時代 |

|

||||

|

年號 |

|

||||

|

年 |

|

||||

|

月 |

|

||||

|

日 |

|

||||

|

國別/諸侯國別/民族 |

|

||||

|

銘刻 |

|||||

|

銘刻 |

位置 |

|

|||

|

行字 |

|

||||

|

方向 |

|

||||

|

製作方式 |

|

||||

|

字體 |

|

||||

|

摹本 |

|

||||

|

釋文 |

隸/楷定 |

|

|||

|

釋文 |

|

||||

|

出處 |

|

||||

|

備註 |

|

||||

|

保存記錄 |

|||||

|

描述 |

|

||||

|

變化 |

|

||||

|

記錄者 |

|

||||

|

記錄日期 |

|

||||

|

備註 |

|

||||

|

出處 |

|

||||

|

維護處理 |

|||||

|

描述 |

|

||||

|

修復方法 |

|

||||

|

修復過程 |

|

||||

|

使用工具 |

|

||||

|

使用藥品 |

|

||||

|

取樣 |

|

||||

|

修復者 |

|

||||

|

修復日期 |

|

||||

|

建檔者 |

|

||||

|

建檔日期 |

|

||||

|

心得與困難 |

|

||||

|

出處 |

|

||||

|

科學鑑定 |

|||||

|

種類 |

|

||||

|

方法 |

|

||||

|

描述 |

|

||||

|

儀器 |

|

||||

|

結果 |

|

||||

|

分析者 |

|

||||

|

日期 |

|

||||

|

備註 |

|

||||

|

出處 |

|

||||

|

合編 |

|||||

|

遺物名稱 |

|

||||

|

登錄號 |

|

||||

|

合編關係 |

|

||||

|

研究者 |

|

||||

|

日期 |

|

||||

|

說明 |

|

||||

< [85] 返回目錄 >

Article printed from 拓展台灣數位典藏: http://content.teldap.tw/index

URL to article: http://content.teldap.tw/index/?p=1163

URLs in this post:

[1] 壹、前言: http://content.teldap.tw/index/?p=1163&page=2

[2] 貳、數位化工作流程圖: http://content.teldap.tw/index/?p=1163&page=3

[3] 參、前置作業: http://content.teldap.tw/index/?p=1163&page=4

[4] 肆、物件數位化程序: http://content.teldap.tw/index/?p=1163&page=5

[5] 伍、後設資料與資料庫建置: http://content.teldap.tw/index/?p=1163&page=6

[6] 陸、數位內容保護: http://content.teldap.tw/index/?p=1163&page=7

[7] 柒、設備與成本分析: http://content.teldap.tw/index/?p=1163&page=8

[8] 捌、委外製作: http://content.teldap.tw/index/?p=1163&page=9

[9] 玖、效益與未來展望: http://content.teldap.tw/index/?p=1163&page=10

[10] 拾、結語: http://content.teldap.tw/index/?p=1163&page=11

[11] 參考文獻: http://content.teldap.tw/index/?p=1163&page=12

[12] 附錄: http://content.teldap.tw/index/?p=1163&page=13

[13] [1]: #_ftn1

[14] [2]: #_ftn2

[15] [3]: #_ftn3

[16] [4]: #_ftn4

[17] [5]: #_ftn5

[18] < 返回目錄 >: http://content.teldap.tw/index/?p=1163

[19] [1]: #_ftnref1

[20] http://twstudy.iis.sinica.edu.tw/archeotw/index.html 。檢索:2010: http://twstudy.iis.sinica.edu.tw/archeotw/index.html%20%EA%85%83%EC%83%8B%EA%BF%81%EA%85%872010

[21] [2]: #_ftnref2

[22] [3]: #_ftnref3

[23] [4]: #_ftnref4

[24] [5]: #_ftnref5

[25] < 返回目錄 >: http://content.teldap.tw/index/?p=1163

[26] [6]: #_ftn6

[27] [7]: #_ftn7

[28] [8]: #_ftn8

[29] [9]: #_ftn9

[30] [10]: #_ftn10

[31] [11]: #_ftn11

[32] [12]: #_ftn12

[33] < 返回目錄 >: http://content.teldap.tw/index/?p=1163

[34] [13]: #_ftn13

[35] < 返回目錄 >: http://content.teldap.tw/index/?p=1163

[36] [13]: #_ftnref13

[37] [14]: #_ftn14

[38] [15]: #_ftn15

[39] [16]: #_ftn16

[40] [17]: #_ftn17

[41] [18]: #_ftn18

[42] [19]: #_ftn19

[43] [20]: #_ftn20

[44] < 返回目錄 >: http://content.teldap.tw/index/?p=1163

[45] [14]: #_ftnref14

[46] [15]: #_ftnref15

[47] [16]: #_ftnref16

[48] [17]: #_ftnref17

[49] [18]: #_ftnref18

[50] [19]: #_ftnref19

[51] http://metadata.teldap.tw/index.html: http://metadata.teldap.tw/index.html

[52] [20]: #_ftnref20

[53] [21]: #_ftn21

[54] 考古資料數位典藏資料庫: http://archeodata.sinica.edu.tw/

[55] [22]: #_ftn22

[56] http://creativecommons.org.tw/: http://creativecommons.org.tw/

[57] http://creativecommons.org.tw/cc_intro_anime: http://creativecommons.org.tw/cc_intro_anime

[58] [23]: #_ftn23

[59] Image: http://ndmmc2.iis.sinica.edu.tw/System/Index.jsp

[60] http://ndmmc2.iis.sinica.edu.tw/System/Index.jsp: http://ndmmc2.iis.sinica.edu.tw/System/Index.jsp

[61] < 返回目錄 >: http://content.teldap.tw/index/?p=1163

[62] [21]: #_ftnref21

[63] [22]: #_ftnref22

[64] http://creativecommons.org.tw/),檢索:2009: http://creativecommons.org.tw/%EA%85%9E%EA%85%81%EC%83%8B%EA%BF%81%EA%85%872009

[65] [23]: #_ftnref23

[66] [24]: #_ftn24

[67] [25]: #_ftn25

[68] [26]: #_ftn26

[69] < 返回目錄 >: http://content.teldap.tw/index/?p=1163

[70] [24]: #_ftnref24

[71] www.gretagmacbeth.com/index.htm: http://www.gretagmacbeth.com/index.htm

[72] [25]: #_ftnref25

[73] [26]: #_ftnref26

[74] [27]: #_ftn27

[75] < 返回目錄 >: http://content.teldap.tw/index/?p=1163

[76] [27]: #_ftnref27

[77] < 返回目錄 >: http://content.teldap.tw/index/?p=1163

[78] < 返回目錄 >: http://content.teldap.tw/index/?p=1163

[79] http://twstudy.iis.sinica.edu.tw/archeotw/: http://twstudy.iis.sinica.edu.tw/archeotw/

[80] http://archeodata.sinica.edu.tw/allindex.html: http://archeodata.sinica.edu.tw/allindex.html

[81] http://metadata.teldap.tw/index.html: http://metadata.teldap.tw/index.html

[82] http://creativecommons.org.tw/: http://creativecommons.org.tw/

[83] http://www.xrite.com: http://www.xrite.com

[84] < 返回目錄 >: http://content.teldap.tw/index/?p=1163

[85] 返回目錄: http://content.teldap.tw/index/?p=1163

Click here to print.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)