Posted By 褚 如君 On 十一月 29, 2007 @ 8:58 am In 數位化書籍 | No Comments

|

目 錄

|

壹、引言

行政院國家科學委員會自民國91年1月1日開始進行「數位典藏國家型科技計畫」,此計畫是承襲「數位博物館計畫」、「國家典藏數位化計畫」、「國際數位圖書館合作計畫」三個計畫的經驗,依據國家整體發展,重新規劃而成。迄今已歷經三年半的時間,此計畫在這段期間內所執行的各個面向,對國家數位典藏工作的推動做出了許多貢獻。

國立自然科學博物館地質學典藏數位化計畫

台灣大學地質科學典藏數位化計畫

(二)《數位化工作流程圖文說明》

透過上述的分析,我們可以清楚瞭解現有的數位化工作流程出版品,對於那些想從事地質標本數位化工作的機構或個人而言,幫助仍然有限。這就是為什麼需要撰寫「地質標本數位化工作流程參考標準」的主要原因,相關的內容將於下面再作介紹。

〈[15] 目錄〉

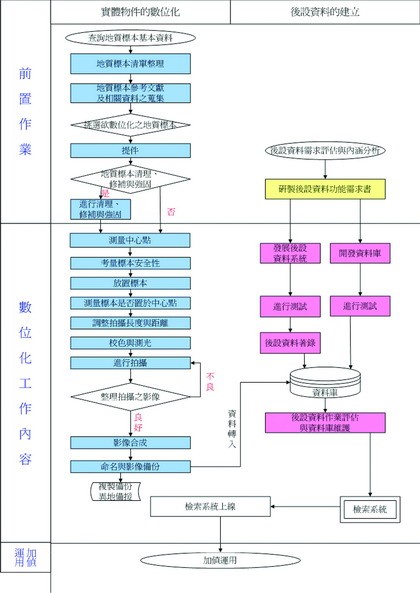

貳、地質標本數位化工作流程圖

〈[16] 目錄〉

参、前置作業

[17] 一、數位化工作方式選擇

[18] 二、前置作業流程

進行地質標本的數位化工作,需根據執行者自身的需求與標本的性質,選擇不同的方式。一般常見的方式有正片、負片、幻燈片掃瞄、透光薄片拍照、數位攝影等;其中,數位攝影方式又可再細分為2D平面影像攝影與3D立體環物攝影兩類。上述的作業方式皆有其優缺點,並無孰好孰壞的問題,端視如何表現物件特色、研究或應用上的需要等考量,而採取不同的數位化方式。

(一) 影像規格

|

模式

|

水平範圍

|

水平張數

|

垂直張數

|

特色說明

|

|---|---|---|---|---|

|

A

|

360

|

8 or 12

|

1

|

網頁應用基本模式,無上下翻動效果,檔案最小。

|

|

B

|

360

|

24 or 36

|

1

|

物件流動順暢,無上下翻動效果,檔案稍大。

|

|

C

|

360

|

8

|

3

|

可上下翻動90度,適用於需要看到物件正上方。

|

|

D

|

360

|

12

|

3 or 4

|

可上下翻動60 or 90度。

|

|

E

|

360

|

24

|

4 or 7

|

可上下翻動45 or 90度。

|

|

F

|

360

|

36

|

6 or 10

|

可上下翻動50 or 90度,轉動流暢,檔案較大。

|

|

G

|

180

|

10 or 19

|

1

|

水平翻動180度,無上下翻動效果,看不到背面。

|

|

H

|

180

|

10

|

4

|

水平翻動180度,上下翻動60度。

|

|

I

|

180

|

19

|

6 or 10

|

水平翻動180度,上下翻動50 or 90度。

|

(一)查詢地質標本基本資料

(二)地質標本清單整理

(三)地質標本參考文獻及相關資料之蒐集

(四)挑選欲數位化之地質標本

(五)地質標本清理、修補與強固

某些地質標本因年代久遠或保存不當,使標本本身變得十分脆弱,甚至有裂隙、破損的現象發生。因此,需由專業的技術人員使用軟毛刷、硬毛刷、清修筆、小鑿子等工具進行清理;接著再利用B-72壓克力材 料、固化液、環氧基樹脂(如:AB膠)對標本進行修補與強固處理。

〈[19] 目錄〉

肆、物件數位化程序

[20] 一、標本3D立體環物攝影

[21] 二、數位影像後製與備份

(二)考量標本安全性

(三)放置標本

(四)測量標本是否置於中心點

(五)調整拍攝長度與距離

(六)校色與測光

(七)進行拍攝

(二)影像合成

(三)命名與影像備份

將完成的3D立體影像予以命名並存於硬碟,之後依目的應用於網頁或線上實物展示,甚至是大圖的印刷輸出。此外,同時利用燒錄軟體將影像檔燒成資料光碟保存,以收異地備援之效。

〈[22] 目錄〉

伍、後設資料與資料庫建置

後設資料(Metadata)的基本定義出自OCLC(註一)與NCSA(註二)所主辦的「Metadata Workshop」研討會,其將後設資料定義為「描述資料的資料」(Data about data)。進一步來探究,後設資料就是一組結構化與標準化的背景資料,包括描述性、結構性與管理性三大類型,以及語義性、語法性與詞彙性三大屬性;後設 資料是用來描述數位典藏品的內涵與特徵,使數位典藏品能在數位化環境中被有效的檢索與呈現,同時還能與其他單位進行資料的互通與共享。國內學界或國際間, 針對不同學門,都發展出很多種後設資料的標準。例如:生物界有一種曾被採用的後設資料標準,稱為達爾文核心集(Darwin Core),用來描述某一個生物的數位化物件資料;而檔案學界,有一種國際間使用的後設資料標準,稱為Encoded Archival Description (EAD),是用來描述一筆檔案資料。

針對地質標本後設資料的欄位建置,可參考「數位典藏國家型科技計畫」後設資料工作組的建議,後設資料工作組將後設資料的應用分為三大類:

而目前參與「數位典藏國家型科技計畫」的機構單位,在實際進行後設資料建置時,通常是在下列三種方案中,擇一來進行:

(一)都柏林核心集(Dublin Core)

1. 簡單易用。15個基本欄位,非專業人士亦可著錄。

2. 延伸性強。

3. 舉凡文件、生物標本、地圖、歷史文物、繪畫、錄影帶均適用。

4. 廣為國際接受。

建議理由:

1.對於古生物化石地質年代及收藏資訊欄位完整。

2.對於礦物的物理、化學特性欄位詳盡,值得參考。

3.對於各種岩石的描述性欄位明確,值得參考。

依據計畫的需求,有必要檢視後設資料整體實施程序和效益,評估的項目有:後設 資料檢索品質、檢索的效力與精確度、後設資料工具的發展效益與後續設計重點、確認計畫是否有必要再次實施某一程序的必要性;評估的目的是為了提高後設資料 機制的服務品質。此外,資料庫應定期持續更新內容,最好委由專人負責,使資料庫維持穩定運作,以利資料庫維護。

〈[26] 目錄〉

陸、設備與成本分析

[27] 一、拍攝工具與相關設備

[28] 二、成本分析

|

設備

|

說明

|

圖片

|

|---|---|---|

|

環物攝影裝置

|

環物攝影裝置由許多部份構成,主要組件有下列幾項:

(1)控制裝置—由硬體控制介面與控制軟體組成,功能為控制器物旋轉盤及垂直相機旋臂之轉動。

(2)旋轉攝影臂—控制裝置控制垂直相機旋臂,帶動水平旋臂上下移動以進行拍攝。

(3)器物旋轉盤—負責360度水平旋轉器物角度。

(4)雲台—連結相機與相機水平旋臂,固定及調整相機角度之用。

|

.jpg) |

|

數位相機

|

數位化後的影像除了做網路瀏覽使用,也有可能要應用出版印刷,因此拍攝影像應考慮檔案規格,建議使用專業數位相機拍攝影像。另外除使用數位相機外,也可考慮使用數位攝影機,端視需求而定。

|

|

|

照明設備

|

考量地質標本大多無法承受長時間高熱的照射,而且也無法預期高熱照射下,是否會造成標本產生顏色或外觀上的改變。因此捨棄市面上一般傳統的攝影器材,如:鎢絲燈、石英燈等連續光源,而改採具有照射熱度低、亮度大、色溫穩定、燈光壽命長等諸多優點的冷光燈,作為3D立體環物攝影的照明設備。

|

|

|

背景支撐架與布幕

|

支撐架主要為支撐背景紙或背景布幕,布幕顏色應至少準備黑、白、灰三種,以利拍攝工作的順利進行。

|

|

|

個人電腦

|

選用一般文書處理作業的個人電腦即可。電腦配備則依環物攝影的機型而有不同的要求標準。

|

|

|

軟體部分

|

除了讓電腦系統運作的基本作業軟體與應用軟體外,最重要的就是組合3D立體影像的專用軟體;一般來說,不同的環物攝影機型都有其搭配專用的後製軟體。

|

|

在此比較中小型及大型環物攝影裝置規格及其優缺點以供參考。

|

|

項目

|

中小型

|

大型

|

|---|---|---|---|

|

旋轉攝影臂

|

1.旋轉攝影臂長度

2.旋轉攝影半徑

3.旋轉攝影範圍

|

45~50cm

-35˚~90˚

|

80~100cm 90~110cm

-30˚~90˚

|

|

器物旋轉盤

|

1.旋轉盤直徑

2.旋轉範圍

3.旋轉最小刻度

|

1. 5 ~ 25 cm

2. 360˚

3. 25 cm 長

|

1. 15 ~ 50 cm

2. 360˚

3. 68.5 cm高

|

|

器物適用範圍

|

1.器物尺寸

2.器物重量

|

1. 長200cm以下

100kg以下

2. 20~60cm的器物拍攝

|

20cm以下

30kg以下

20cm以下器物近距離拍攝

|

|

系統尺寸

|

尺寸

電源供應

重量

|

100×40x40cm

AC100V(100W)

10kg

|

61×30x75cm

AC100V

30kg

|

|

優缺比較

|

優點

|

所佔空間小,可輕易拆卸組裝,攜帶方便。

|

從大到小的器物皆可拍攝,只需更換配件,例如,器物旋轉盤。

|

|

缺點

|

大型器物無法拍攝

|

價格較昂貴

|

|

設備成本

|

項目

|

單價

|

數量

|

小計

|

|---|---|---|---|---|

|

環物攝影裝置

|

190,000

|

1

|

200,000

|

|

|

數位相機

|

36,000

|

1

|

36,000

|

|

|

鏡頭

|

35,000

|

1

|

35,000

|

|

|

雲台

|

3,000

|

1

|

3,000

|

|

|

背景設備

|

52,000

|

1

|

52,000

|

|

|

燈光設備

|

53,000

|

2

|

106,000

|

|

|

電腦(數位拍攝及影像編輯用)

|

50,000

|

1

|

50,000

|

|

|

相關軟體(縫圖軟體、photoshop、燒錄軟體等)

|

18,000

|

1

|

18,000

|

|

|

總計

|

|

|

500,000

|

|

|

說明:

預計分三年攤提

每月攤提成本:500000 / 3(年)/ 12(月)= 13,888.89(元)

|

||||

|

人力成本

|

項目

|

單價

|

數量

|

小計

|

|

3D環物攝影拍攝人員每月薪資

|

30,000

|

1

|

30,000

|

|

|

Metadata資料著錄人員每月薪資

|

30,000

|

1

|

30,000

|

|

|

總計

|

|

|

60,000

|

|

|

總成本

|

總成本=設備成本+人力成本

13,888.89+60,000=73,888.89(元)

|

|||

|

備註說明

|

本成本分析在此僅列出設備及人力成本,並未以產出來分析計算成本,原因有二:

並非每個標本物件皆需要做3D環物數位攝影,且在物件數位化的工作種類中,並非以3D環物數位攝影為主體,因此無法正確計算進行3D環物數位攝影的產量與工時狀況。

3D環物數位攝影是以數十張平面影像縫合,以完成3D環物動態影像,但每個標本物件需拍攝多少張影像以完成3D環物動態影像並無定論,需視需求及物件本身狀態而定。基本上來說,愈流暢的3D動態影像,所需拍攝的平面影像愈多,縫合的時間愈長。

|

|||

柒、效益與展望

一、主要效益

撰寫「地質標本數位化工作流程參考標準」的原因,就是希望對機構單位、民間團體或個人在進行數位典藏工作之前提供幫助,此套參考標準若是完成,將有下列效益:

(一)呈現工作流程、提供詳實步驟

此參考標準能完整呈現數位化工作流程,讓有志於從事數位化工作的單位或個人,對整個流程有整體性的概念與認識。並且,也提供了一個簡單清楚的工作參考依據,只要依據參考標準的工作步驟,即使是獨自一人,也能對自己蒐集的藏品進行數位典藏,有效協助數位化工作的進行。

(二)羅列成本設備、挑選最適組合 參考標準詳盡列出進行數位化工作所需之工具規格、設備效能、人力配置、成本預算、經費運用等,讓不同層級的數位化工作者,能依據本身的條件,選擇最適當的工具設備從事數位化工作。

(三)降低進入障礙、推廣數位典藏 台灣很早就重視數位典藏並且也開始數位化的工作,但仔細觀察下,我們可以發現幾乎都是公立機構,如國立故宮博物院、國史館、中央研究院等單位在進行相關工作,一般的民間單位、團體與個人參與的比例是很低的。導致上述結果的原因眾多,主要因素可能是對數位典藏的不瞭解,以及即使有心從事數位化工作,卻又不知如何著手。因此,參考標準的出現,可以降低數位化工作門檻,使數位典藏工作不僅僅是在政府單位、相關學術單位內進行,民間機構或有興趣的個人也都能參與數位典藏工作。

(四)提供交流平台、促進經驗分享

參考標準所記載的標本數位化工作流程,是經過調查、訪談相關機構之後,再參酌其他主題小組相同物件的數位化經驗而撰寫的,所以可以說是集各家之大成。使用者將不再有工作標準眾多、無所適從的情形發生;而對於刻正進行數位化工作的機構或人員,也可以此參考標準與本身的工作流程進行評估、比較,從中截長補短,改善工作缺失,提升數位化工作的效率。

二、未來展望

雖然已經盡可能的把進行地質標本數位化工作的各個面向都納入手冊中,但本書仍有其侷限,詳述如下:

(一)設備推陳出新、無法與時並進

隨著科學技術日新月異的發展,3D立體環物攝影系統、拍攝方式一定是不斷進步,但參考標準只能提供目前最新的相關攝影系統與技術,無法隨著系統、技術進步而同步更新內容。所以若干時日之後,參考標準的實質效益將愈形降低。

(二)涵蓋面向有限、不適用所有個案

參考標準內的3D拍攝工作流程,是參考各機構的工作經驗而撰寫制訂的;因此,只能呈現一般性的3D拍攝流程。對於那些材質特殊,需要特別拍攝方式的標本而言,參考標準的參考價值是有限的。

雖然參考標準具有上述的侷限,但展望未來,卻仍然是希望無窮、可以精益求精的。因為在技術面上,可藉由內容的改版,將最新的設備、技術隨時更新,提供給需要的使用者;另一方面,藉著讀者群的意見回應,不斷、持續改進標本3D拍攝工作流程的步驟與技術,最終形成一套面面俱到、包含廣泛的工作流程標準。換言之,今日的侷限反而是未來進步的動力。一門技術或一套標準的形成,本非一朝一夕間就可完成,而是要經過不停的修正與改進,才能淬鍊出完美的成果。撰寫「地質標本數位化工作流程參考標準」只是起點而已,往後還需要我們投入更多的心力,促使「數位化工作流程標準」的誕生。

〈[30] 目錄〉

捌、結語

台灣進行數位典藏工作的腳步與其他國家相較之下,可以說是較早起步,也的確有不錯的成績。但多年以來,各機構在進行數位典藏工作時,只能憑藉自身不斷的嘗 試與摸索來進行。在這個過程中,無可避免的會浪費大量的時間、金錢與人力,這是非常可惜的。造成上述結果的原因,就是因為「數位典藏」尚未有任何標準化工 作流程的出現。

二十一世紀是數位科技的時代,誰掌握了數位科技與數位資源,也就意味著它能獨占文化霸權的地位。環視歐美各國,現正投入大量的資源、心力在數位典藏工作 上,台灣如果要不落人後,並繼續在數位典藏領域保持領先地位,甚至是進一步成為指導數位典藏工作的領導權威。那麼,這所有的第一步—就是要從制訂「數位化 工作流程參考標準」開始。同時,我們也期盼有更多單位、團體與個人投入數位典藏的工作行列,大家共同努力,讓台灣在未來數位科技世界裡佔有一席之地。

2. 美國國家超級計算業務中心(National Center for Supercomupting Applications)。

一、專著

2.數位典藏國家型科技計畫 內容發展分項計畫,

3.數位典藏國家型科技計畫《數位典藏技術彙編》2004年版,

網址:[34] http://www.ndap.org.tw/2_techreport/techDoc/main.php

4.數位典藏國家型科技計畫後設資料工作組,

致謝

感謝國立自然科學博物館地質學與國立台灣大學地質科學系等單位的計畫主持人及相關工作人員,撥冗協助本計畫的調查工作,使本文得以有詳細的資料,以彙整各單位實際作業情形及經驗,使數位化工作參考標準更為完整。

※附錄

【附錄一】都柏林核心集 (Dublin Core)

|

|

元素名稱(Element)

|

說明

|

|---|---|---|

|

1

|

標題(Title)

|

作品的主題及/或主要概念之關鍵字,以及代表與本物件重要相關之人、地、事件、或其他背景資料等資訊之詞彙。

|

|

2

|

著作者(Creator)

|

作品的構思及創始者,可以是一位或一位以上之個人或機構。

|

|

3

|

主題 / 關鍵字

(Subject and Keywords |

作品被賦予之一個或多個名稱。

|

|

4

|

描述(Description)

|

文件的之摘要或影像資源之內容敘述。

|

|

5

|

出版者(Publisher)

|

負責發行作品之個人或機構,例如博物館。同時也可以著錄主要的資助單位或政府機關,此外,發行者與其他重要代理商也可著錄於此。

|

|

6

|

貢獻者(Contributor)

|

除了著作者外,對作品創作有貢獻的其他相關人士或機構(例如編者或譯者),也可用來著錄贊助者、捐贈者、及負責人。描述自然標本時。也可在此著錄標本製作者。

|

|

7

|

日期(Date)

|

作品公開發表的日期,建議使用如下格式–YYYY-MM-DD。這個日期不一定與“範圍”此一欄位所定義的資源內容所涵蓋之日期或期間相同。描述自然標本時,欄位值可著錄鑑定、觀察及採集的相關日期。

|

|

8

|

資料類型

(Resource Type) |

作品的類型或所屬的抽象範疇,例如文字、聲音、影像、實體物件、事件、原件或代理物件等。

|

|

9

|

格式(Format)

|

本欄位描述存取、呈現、或使用此作品時,可能所需之軟、硬體工具。

|

|

10

|

資料識別(Resource Identifier)

|

用來有效辨識此作品之文字或號碼,例如URN、URL、ISSN、ISBN等。

|

|

11

|

來源(Source)

|

作品的其他衍生來源。

|

|

12

|

語言(Language)

|

作品本身所使用之語言。

|

|

13

|

關連(Relation)

|

與其他作品的關連,或所屬的系列和檔案庫。

|

|

14

|

範圍(Coverage)

|

作品所涵蓋的時期和地理區域。時間涵蓋範圍是指作品內容的相關時期,例如新石器時代,而非作品產生或創作時間。空間涵蓋範圍若是一個實際地區,則著錄地名或座標(經緯度)。

|

|

15

|

管理權(Rights Management)

|

作品版權聲明和使用規範。

|

|

修飾語

Qualifier

|

資料庫英文名稱

|

欄位定義

|

多值欄位

|

字元數

|

共通欄位設定

|

固定欄位代碼與對應值

|

|---|---|---|---|---|---|---|

|

編號

|

ID

|

數位典藏編訂編號

|

|

17

|

|

|

|

學域

|

Domin

|

數位典藏編訂編號中之學域代碼1碼

|

|

1

|

|

。 g -地質

|

|

大分類

|

Field

|

數位典藏編訂編號中之學門代碼2碼

|

|

2

|

|

。 m0-礦物

|

|

小分類

|

Classification

|

數位典藏編訂編號中之小分類4碼

|

|

4

|

|

|

|

年度<西元>

|

Year

|

數位典藏編訂編號中之註錄西元年度後2碼

|

|

2

|

|

|

|

典藏單元流水號

|

Flow_no

|

數位典藏編訂編號中之學組自訂流水號3碼

|

|

3

|

|

|

|

主題編號

|

Subject

|

數位典藏編訂編號中之主題編號5碼

|

|

5

|

|

|

|

中文名

|

Chinese_Name

|

礦物之中文名

|

|

64

|

|

|

|

英文名

|

English_Name

|

礦物之英文名

|

|

150

|

|

|

|

礦物分類

|

Mineral_class

|

礦物之分類

|

|

2

|

ˇ

|

。01- 自然元素

。02- 硫化物及硫鹽 。03- 鹵化物 。04- 碳酸鹽 。05- 硼酸鹽 。06- 氧化物 。07- 硫酸鹽 。08- 硝酸鹽 。09- 磷酸鹽 。10- 鉬酸鹽 。11- 鎢酸鹽 。12- 釩酸鹽 。13- 砷酸鹽 。14- 鉻酸鹽 。15- 矽酸鹽 |

|

入館日期

|

Date_Museum

|

標本入館西元日期

|

|

20

|

|

|

|

取得方式

|

Acquired

|

取得此份標本之方式

|

|

2

|

|

。01- 購買

。02- 捐贈 。03- 交換 。04- 授權合法使用 。05- 採集 。06- 委託計畫 |

|

捐贈者

|

donator

|

捐贈礦物標本的團體/個人姓名

|

ˇ

|

30

|

|

|

|

採集者/經手人

|

Colletcor_Handler

|

採集者姓名(先姓後名)/採買經手人

|

ˇ

|

30

|

|

|

|

國內採集/國外採集

|

Domestic_or_Foreign

|

紀錄此份標本是國內採集或是國外採集購買

|

|

1

|

|

。1- 國內

。2- 國外 |

|

採集洋洲

|

CP_state

|

採集地洋洲

|

|

40

|

|

|

|

採集國家

|

CP_country

|

採集地國家

|

|

40

|

|

|

|

採集省名

|

CP_provsta

|

採集地省名

|

|

40

|

|

|

|

採集縣市

|

CP_county

|

採集地縣 / 市名

|

|

40

|

|

|

|

採集鄉鎮

|

CP_city

|

採集地鄉 / 鎮名

|

|

40

|

|

|

|

採集村里

|

CP_village

|

採集地村 /里名

|

|

40

|

|

|

|

採集礦區

|

CP_mining_area

|

採集地之礦區名

|

|

80

|

|

|

|

採集其他地點

|

CP_anotherPlace

|

其他地點相關資訊描述

|

|

80

|

|

|

|

產地

|

CP_Locality

|

紀錄產地已提供網頁呈現之資訊

|

|

80

|

|

|

|

規格

|

Scale

|

紀錄此份標本的長寬

|

ˇ

|

80

|

|

|

|

重量

|

Weight

|

紀錄此份標本的重量

|

ˇ

|

25

|

|

|

|

特徵描述

|

Characteristice_description

|

描述該種礦物各種相關特徵

|

ˇ

|

1000

|

|

|

|

著作權/版權歸屬

|

Copyright

|

標本分屬機構

|

|

40

|

|

。01- 國立自然科學博物館

|

|

註錄語文

|

Language

|

此份標本資料註錄語文

|

|

40

|

|

。01- 繁體中文

|

|

標題一

|

Webtitle1

|

提供於網頁呈現使用之資訊

|

|

300

|

|

|

|

標題二

|

Webtitle2

|

提供於網頁呈現使用之資訊

|

|

300

|

|

|

|

標題三

|

Webtitle3

|

提供於網頁呈現使用之資訊

|

|

300

|

|

|

|

修飾語

Qualifier

|

資料庫英文名稱

|

欄位定義

|

多值欄位

|

字元數

|

共通欄位設定

|

固定欄位代碼與對應值

|

|---|---|---|---|---|---|---|

|

編號

|

ID

|

數位典藏編訂編號

|

|

17

|

|

|

|

學域

|

Domin

|

數位典藏編訂編號中之學域代碼1碼

|

|

1

|

|

。 g -地質

|

|

大分類

|

Field

|

數位典藏編訂編號中之學門代碼2碼

|

|

2

|

|

。 fv-脊椎動物化石

|

|

小分類

|

Classification

|

數位典藏編訂編號中之小分類4碼

|

|

4

|

|

|

|

年度<西元>

|

Year

|

數位典藏編訂編號中之註錄西元年度後2碼

|

|

2

|

|

|

|

典藏單元流水號

|

Flow_no

|

數位典藏編訂編號中之學組自訂流水號3碼

|

|

3

|

|

|

|

主題編號

|

Subject

|

數位典藏編訂編號中之主題編號5碼

|

|

5

|

|

|

|

中文名

|

Chinese_Name

|

物種之中文名

|

|

64

|

|

|

|

拉丁界名

|

Latin_Kingdom_Name

|

拉丁界名

|

|

80

|

|

。01-Animalia

|

|

中文界名

|

Chinese_Kingdom_Name

|

中文界名

|

|

80

|

|

。01-動物界

|

|

拉丁門名

|

Latin_Division_Name

|

拉丁門名

|

|

80

|

|

。01-Chordata

|

|

中文門名

|

Chinese_Division_Name

|

中文門名

|

|

80

|

|

。01-脊索動物門

|

|

拉丁亞門名

|

Latin_SuvDivision_Name

|

拉丁亞門名

|

|

80

|

|

。01-Vertebrata

|

|

中文亞門名

|

Chinese_SuvDivision_Name

|

中文亞門名

|

|

80

|

|

。01-脊椎動物亞門

|

|

拉丁總綱名

|

Latin_SuperClass_Name

|

拉丁總綱名

|

|

80

|

|

。01-Pisces

。02-Tetrapoda |

|

中文總綱名

|

Chinese_SuperClass_Name

|

中文總綱名

|

|

80

|

|

。01-魚形總綱

。02-四足類總類 |

|

拉丁超綱名

|

Latin_ExtraClass_Name

|

拉丁超綱名

|

|

80

|

|

|

|

中文超綱名

|

Chinese_ExtraClass_Name

|

中文超綱名

|

|

80

|

|

|

|

拉丁綱名

|

Latin_Class_Name

|

拉丁綱名

|

|

80

|

|

。01-Agnatha

。02-Amphibia 。03-Aphetohyoidea 。04-Aves 。05-Chondrichthyes 。06-Mammalia 。07-Osteichthyes 。08-Placodermi 。09-Reptilia 。10-Diplorhina |

|

中文綱名

|

Chinese_Class_Name

|

中文綱名

|

|

80

|

|

。01- 無頜綱

。02- 兩生綱 。03- 節甲魚綱 。04- 鳥綱 。05- 軟骨魚綱 。06- 哺乳綱 。07- 硬骨魚綱 。08- 盾皮綱 。09- 爬行綱 。10- 雙鼻孔綱 |

|

拉丁亞綱名

|

Latin_SubClass_Name

|

拉丁亞綱名

|

|

80

|

|

|

|

中文亞綱名

|

Chinese_SubClass_Name

|

中文亞綱名

|

|

80

|

|

|

|

拉丁下綱名

|

Latin_BClass_Name

|

拉丁下綱名

|

|

80

|

|

|

|

中文下綱名

|

Chinese_BClass_Name

|

中文下綱名

|

|

80

|

|

|

|

拉丁超目名

|

Latin_ExtraOrder_Name

|

拉丁超目名

|

|

80

|

|

|

|

中文超目名

|

Chinese_ExtraOrder_Name

|

中文超目名

|

|

80

|

|

|

|

拉丁目名

|

Latin_Order_Name

|

拉丁目名

|

|

80

|

|

|

|

中文目名

|

Chinese_Order_Name

|

中文目名

|

|

80

|

|

|

|

拉丁亞目名

|

Latin_SubOrder_Name

|

拉丁亞目名

|

|

80

|

|

|

|

中文亞目名

|

Chinese_SubOrder_Name

|

中文亞目名

|

|

80

|

|

|

|

拉丁科名

|

Latin_Family_Name

|

拉丁科名

|

|

80

|

|

|

|

中文科名

|

Chinese_Family_Name

|

中文科名

|

|

80

|

|

|

|

拉丁亞種名

|

Subspecies_Epithet

|

拉丁亞種名

|

|

80

|

|

|

|

學名

|

Scientific_name

|

物種之拉丁學名

|

|

500

|

|

|

|

種命名者

|

Species_Author

|

種小名命名者英文姓名

|

|

80

|

|

|

|

亞種命名者

|

Subspecies_Author

|

亞種名命名者英文姓名

|

|

80

|

|

|

|

規格

|

Scale

|

紀錄此份標本的長寬

|

ˇ

|

80

|

|

|

|

特徵描述

|

Characteristice_description

|

描述該種礦物各種相關特徵

|

ˇ

|

1000

|

|

|

|

地質年代

|

Geological_age

|

地質年代

|

|

60

|

|

。01- 寒武紀﹝Cambrian﹞

。02- 奧陶紀﹝Ordovician﹞ 。03- 志留紀﹝Silurian﹞ 。04- 泥盆紀﹝Devonian﹞ 。05- 石炭紀﹝Carbonifferous﹞ 。06- 二疊紀﹝Permian﹞ 。07- 三疊紀﹝Triassic﹞ 。08- 侏羅紀﹝Jurassic﹞ 。09- 白堊紀﹝Cretaceous﹞ 。10- 第三紀古新世﹝Paleocene, Tertiary﹞ 。11- 第三紀始新世﹝Eocene , Tertiary﹞ 。12- 第三紀漸新世﹝Oligocene, Tertiary﹞ 。13- 第三紀中新世﹝Miocene , Tertiary﹞ 。14- 第三紀上新世﹝Pliocene, Tertiary﹞ 。15- 第四紀更新世﹝Pleistocene, Quaternary﹞ 。16- 第四紀全新世﹝Holocene, Quaternary﹞ 。17- 現代﹝Recent﹞ |

|

絕對年代

|

Absolute_age

|

絕對年代

|

|

60

|

|

|

|

地層

|

Formation

|

化石位居之地層位置

|

|

200

|

|

|

|

產出地

|

Locatlity

|

化石挖掘產出地

|

|

200

|

|

|

|

備註

|

Remarks

|

備註

|

|

1000

|

|

|

|

館號(登錄號-編目號)

|

Specimen_Order_Number

|

標本進館編號

|

|

30

|

|

|

|

著作權/版權歸屬

|

copyright

|

標本分屬機構

|

|

40

|

|

。01- 國立自然科學博物館

|

|

註錄語文

|

Language

|

此份標本資料註錄語文

|

|

40

|

|

。01- 繁體中文

|

|

標題一

|

Webtitle1

|

提供於網頁呈現使用之資訊

|

|

300

|

|

|

|

標題二

|

Webtitle2

|

提供於網頁呈現使用之資訊

|

|

300

|

|

|

|

標題三

|

Webtitle3

|

提供於網頁呈現使用之資訊

|

|

300

|

|

|

|

修飾語

Qualifier

|

資料庫英文名稱

|

欄位定義

|

多值欄位

|

字元數

|

共通欄位設定

|

固定欄位代碼與對應值

|

|---|---|---|---|---|---|---|

|

編號

|

ID

|

數位典藏編訂編號

|

|

17

|

|

|

|

學域

|

Domin

|

數位典藏編訂編號中之學域代碼1碼

|

|

1

|

|

。 g -地質

|

|

大分類

|

Field

|

數位典藏編訂編號中之學門代碼2碼

|

|

2

|

|

。 fi-無脊椎動物化石

|

|

小分類

|

Classification

|

數位典藏編訂編號中之小分類4碼

|

|

4

|

|

|

|

年度<西元>

|

Year

|

數位典藏編訂編號中之註錄西元年度後2碼

|

|

2

|

|

|

|

典藏單元流水號

|

Flow_no

|

數位典藏編訂編號中之學組自訂流水號3碼

|

|

3

|

|

|

|

主題編號

|

Subject

|

數位典藏編訂編號中之主題編號5碼

|

|

5

|

|

|

|

中文名

|

Chinese_Name

|

物種之中文名

|

|

64

|

|

|

|

拉丁界名

|

Latin_Kingdom_Name

|

拉丁界名

|

|

80

|

ˇ

|

|

|

中文界名

|

Chinese_Kingdom_Name

|

中文界名

|

|

80

|

ˇ

|

|

|

拉丁門名

|

Latin_Division_Name

|

拉丁門名

|

|

80

|

ˇ

|

|

|

中文門名

|

Chinese_Division_Name

|

中文門名

|

|

80

|

ˇ

|

|

|

拉丁綱名

|

Latin_Class_Name

|

拉丁綱名

|

|

80

|

ˇ

|

|

|

中文綱名

|

Chinese_Class_Name

|

中文綱名

|

|

80

|

ˇ

|

|

|

拉丁目名

|

Latin_Order_Name

|

拉丁目名

|

|

80

|

ˇ

|

|

|

中文目名

|

Chinese_Order_Name

|

中文目名

|

|

80

|

ˇ

|

|

|

拉丁科名

|

Latin_Family_Name

|

拉丁科名

|

|

80

|

ˇ

|

|

|

中文科名

|

Chinese_Family_Name

|

中文科名

|

|

80

|

ˇ

|

|

|

拉丁屬名

|

Latin_Genus_Name

|

拉丁屬名

|

|

80

|

|

|

|

中文屬名

|

Chinese_Genus_Name

|

中文屬名

|

|

80

|

|

|

|

學名

|

Scientific_name

|

物種之拉丁學名

|

|

500

|

|

|

|

特徵描述

|

Characteristice_description_n

|

描述該種礦物各種相關特徵

|

ˇ

|

1000

|

|

|

|

地質年代

|

Geological_age

|

地質年代

|

ˇ

|

60

|

|

。00- 前寒武紀﹝Pre-Cambrian﹞

。01- 寒武紀﹝Cambrian﹞ 。02- 奧陶紀﹝Ordovician﹞ 。03- 志留紀﹝Silurian﹞ 。04- 泥盆紀﹝Devonian﹞ 。05- 石炭紀﹝Carbonifferous﹞ 。06- 二疊紀﹝Permian﹞ 。07- 三疊紀﹝Triassic﹞ 。08- 侏羅紀﹝Jurassic﹞ 。09- 白堊紀﹝Cretaceous﹞ 。10- 第三紀古新世﹝Paleocene, Tertiary﹞ 。11- 第三紀始新世﹝Eocene, Tertiary﹞ 。12- 第三紀漸新世﹝Oligocene, Tertiary﹞ 。13- 第三紀中新世﹝Miocene, Tertiary﹞ 。14- 第三紀上新世﹝Pliocene, Tertiary﹞ 。15- 第四紀更新世﹝Pleistocene, Quaternary﹞ 。16- 第四紀全新世﹝Holocene, Quaternary﹞ 。17- 現代﹝Recent﹞ |

|

地層

|

Formation

|

化石位居之地層位置

|

|

200

|

|

|

|

採集地

|

Locatlity_n

|

化石採集地

|

|

200

|

|

|

|

備註

|

Remarks

|

備註

|

|

1000

|

|

|

|

館號(登錄號-編目號)

|

Specimen_Order_Number

|

標本進館編號

|

|

30

|

|

|

|

註錄語文

|

Language

|

此份標本資料註錄語文

|

|

40

|

ˇ

|

。01- 繁體中文

|

|

著作權/版權歸屬

|

copyright

|

標本分屬機構

|

|

40

|

ˇ

|

。01- 國立自然科學博物館

|

|

標題一

|

Webtitle1

|

提供於網頁呈現使用之資訊

|

|

300

|

|

|

|

標題二

|

Webtitle2

|

提供於網頁呈現使用之資訊

|

|

300

|

|

|

|

標題三

|

Webtitle3

|

提供於網頁呈現使用之資訊

|

|

300

|

|

|

|

修飾語

Qualifier

|

資料庫英文名稱

|

欄位定義

|

多值欄位

|

字元數

|

共通欄位設定

|

固定欄位代碼與對應值

|

|---|---|---|---|---|---|---|

|

編號

|

ID

|

數位典藏編訂編號

|

|

17

|

|

|

|

學域

|

Domin

|

數位典藏編訂編號中之學域代碼1碼

|

|

1

|

|

。 g -地質

|

|

大分類

|

Field

|

數位典藏編訂編號中之學門代碼2碼

|

|

2

|

|

。 ri - 火成岩

|

|

小分類

|

Classification

|

數位典藏編訂編號中之小分類4碼

|

|

4

|

|

|

|

年度<西元>

|

Year

|

數位典藏編訂編號中之註錄西元年度後2碼

|

|

2

|

|

|

|

典藏單元流水號

|

Flow_no

|

數位典藏編訂編號中之學組自訂流水號3碼

|

|

3

|

|

|

|

主題編號

|

Subject

|

數位典藏編訂編號中之主題編號5碼

|

|

5

|

|

|

|

中文名

|

Chinese_Name

|

物種之中文名

|

|

64

|

|

|

|

英文名

|

English_Name

|

物種之英文名

|

|

150

|

|

|

|

岩石分類

|

Rock_Class

|

|

|

1

|

ˇ

|

。1 - 火成岩

。2 - 沉積岩 。3 - 變質岩 |

|

地質時代

|

Geological_age

|

|

ˇ

|

60

|

|

。01-古生代

。02-中生代 。03-新生代 |

|

岩石類型

|

Rock_Type

|

|

|

2

|

ˇ

|

。01-岩漿岩

。02-碎屑岩 |

|

顆粒大小

|

Grain_Size

|

|

|

2

|

ˇ

|

。01-巨

。02-粗 。03-中 。04-細 。05-玻璃質 |

|

成因類別

|

Rock_Origin

|

|

|

2

|

ˇ

|

。01-深成岩(高壓高溫)

。02-火山岩(低壓高溫) 。03-半深成岩(中壓高溫) 。04-爆炸碎屑未經流水搬運 。05-爆炸碎屑經流水搬運 |

|

顏色

|

PP_color

|

|

|

2

|

ˇ

|

。01-白

。02-灰 。03-黑 。04-紅 。05-綠 。06-其他 |

|

化學分類

|

Chemical_Type

|

|

|

2

|

ˇ

|

。01-酸性(SiO2 >66%)

。02-中酸性(SiO2 66-62%) 。03-中性(SiO2 62-52%) 。04-基性(SiO2 52-45%) 。05-超基性(SiO2 <45%) |

|

主要組成礦物

|

Constitute_Mineral

|

|

ˇ

|

2

|

|

。01-方解石

。02-正長石 。03-白雲母 。04-石英 。05-角閃石 。06-斜長石 。07-黑雲母 。08-輝石 。09-橄欖石 。10-黏土礦物 。11-其他 |

|

館號(登錄號-編目號)

|

Specimen_Order_Number

|

|

|

30

|

|

|

|

入館日期

|

Date_Museum

|

|

|

20

|

|

|

|

標本件數

|

Sp_number

|

|

|

10

|

|

|

|

存放區域

|

StoringPlace

|

|

|

12

|

|

|

|

取得方式

|

Acquired

|

|

|

2

|

|

。01- 購買

。02- 捐贈 。03- 交換 。04- 授權合法使用 。05- 採集 。06- 委託計畫 |

|

捐贈者

|

donator

|

|

ˇ

|

30

|

|

|

|

採集者/經手人

|

Colletcor_Handler

|

|

ˇ

|

30

|

|

|

|

國內採集/國外採集

|

Domestic_or_Foreign

|

|

|

1

|

|

。1- 國內

。2- 國外 |

|

採集洋洲

|

CP_state

|

|

|

40

|

|

|

|

採集國家

|

CP_country

|

|

|

40

|

|

|

|

採集省名

|

CP_provsta

|

|

|

40

|

|

|

|

採集縣市

|

CP_county

|

|

|

40

|

|

|

|

採集鄉鎮

|

CP_city

|

|

|

40

|

|

|

|

採集村里

|

CP_village

|

|

|

40

|

|

|

|

採集礦區

|

CP_mining_area

|

|

|

80

|

|

|

|

採集其他地點

|

CP_anotherPlace

|

|

|

80

|

|

|

|

產地

|

CP_Locality

|

|

|

80

|

|

|

|

標本產地經緯度

|

Sample_Locality_Transit

|

|

|

50

|

|

|

|

規格

|

Scale

|

|

ˇ

|

80

|

|

|

|

重量

|

Weight

|

|

ˇ

|

25

|

|

|

|

目前使用狀態

|

Use_Status

|

|

|

2

|

|

。01-入庫

。02-研究 。03-移轉 。04-商借 。05-科教 。06-註銷 。07-交換 。08-展示 。09-維修 |

|

特徵描述

|

Characteristice_description

|

|

ˇ

|

1000

|

|

|

|

著作權/版權歸屬

|

copyright

|

標本分屬機構

|

|

40

|

|

。01- 國立自然科學博物館

|

|

註錄語文

|

Language

|

此份標本資料註錄語文

|

|

40

|

|

。01- 繁體中文

|

|

標題一

|

Webtitle1

|

提供於網頁呈現使用之資訊

|

|

300

|

|

|

|

標題二

|

Webtitle2

|

提供於網頁呈現使用之資訊

|

|

300

|

|

|

|

標題三

|

Webtitle3

|

提供於網頁呈現使用之資訊

|

|

300

|

|

|

|

修飾語

Qualifier

|

資料庫英文名稱

|

範例

|

多值欄位

|

字元數

|

共通欄位設定

|

固定欄位代碼與對應值

|

|

編號

|

ID

|

|

|

17

|

|

|

|

學域

|

Domin

|

|

|

1

|

|

。 g -地質

|

|

大分類

|

Field

|

|

|

2

|

|

。 r0-地質鑽探岩心

|

|

小分類

|

Classification

|

|

|

4

|

|

|

|

年度<西元>

|

Year

|

|

|

2

|

|

|

|

典藏單元流水號

|

Flow_no

|

|

|

3

|

|

|

|

主題編號

|

Subject

|

|

|

5

|

|

|

|

標題

|

Title

|

軟玉礦床探勘開發計劃第一號井第三箱

|

|

100

|

|

|

|

工程名稱

|

EngineeringName

|

軟玉礦床探勘開發計劃

|

|

100

|

ˇ

|

|

|

工程編號

|

EngineeringNo

|

|

|

20

|

ˇ

|

|

|

館號(登錄號-編目號)

|

Specimen_Order_Number

|

NMNS000345-C000001

|

|

30

|

|

|

|

標本提供者

|

SampleSupporter

|

臺灣省礦物局

|

|

40

|

ˇ

|

|

|

鉆孔號

|

CoreNo

|

DH-1

|

|

20

|

ˇ

|

|

|

箱號

|

BoxNo

|

3

|

|

4

|

|

|

|

鉆孔總箱數

|

QuantityCount

|

28(箱)

|

|

8

|

ˇ

|

|

|

鉆孔總深度

|

TotalDepth

|

140.0(公尺)

|

|

15

|

ˇ

|

|

|

鉆孔箱號深度

|

DepthRange

|

10.1-15.0公尺

|

|

20

|

|

|

|

儲放位置

|

StoringPlace

|

B-04-01-1

|

|

12

|

|

|

|

鉆孔箱號涵蓋礦石種類

|

ContainRockType

|

斜黝簾岩(53.7-55.4公尺)、

軟玉(55.4-55.6公尺)、 透輝岩(55.6-56.2公尺)、 黑色片岩夾石英(56.2-63.5公尺) |

ˇ

|

150

|

|

|

|

鑽井地點緯度(度/分/秒)

|

Latitude_Deg_Min_Sec

|

|

|

11

|

ˇ

|

|

|

鑽井地點南/北緯

|

Latitude_Direction

|

|

|

1

|

ˇ

|

。 n - 北緯﹝N﹞

。 s - 南緯﹝S﹞ |

|

修飾語

Qualifier

|

資料庫英文名稱

|

範例

|

多值欄位

|

字元數

|

共通欄位設定

|

固定欄位代碼與對應值

|

|

鑽井地點經度(度/分/秒)

|

Longitude_Deg_Min_Sec

|

|

|

11

|

ˇ

|

|

|

鑽井地點東/西經

|

Longitude_Direction

|

|

|

1

|

ˇ

|

。 e - 東經﹝E﹞

。 w - 西經﹝W﹞ |

|

海拔高度

|

Altitude

|

|

|

10

|

ˇ

|

|

|

鑽井地點國別代碼

|

Country_Code

|

|

|

3

|

ˇ

|

|

|

鑽井地點中文國名

|

Country_Chinese

|

|

|

40

|

ˇ

|

|

|

鑽井地點英文國名

|

Country_English

|

|

|

100

|

ˇ

|

|

|

鑽井地點第一級行政分區中文名(省/府/州)

|

Primary_subdivision_Chi

|

|

|

20

|

ˇ

|

|

|

鑽井地點第一級行政分區英文名(省/府/州)

|

Primary_subdivision_Eng

|

|

|

100

|

ˇ

|

|

|

鑽井地點第二級行政分區中文名(縣/市)

|

Secondary_subdivision_Chi

|

花蓮縣

|

|

20

|

ˇ

|

|

|

鑽井地點第二級行政分區英文名(縣/市)

|

Secondary_subdivision_Eng

|

|

|

100

|

ˇ

|

|

|

鑽井地點第三級行政分區中文名(鄉/鎮)

|

Third_subdivision_of_Chi

|

|

|

20

|

ˇ

|

|

|

鑽井地點第三級行政分區英文名(鄉/鎮)

|

Third_subdivision_of_Eng

|

|

|

100

|

ˇ

|

|

|

修飾語

Qualifier

|

資料庫英文名稱

|

範例

|

多值欄位

|

字元數

|

共通欄位設定

|

固定欄位代碼與對應值

|

|

鑽井地點第四級行政分區中文名(村/里)

|

Forth_subdivision_of_Chi

|

|

|

20

|

ˇ

|

|

|

鑽井地點第四級行政分區英文名(村/里)

|

Forth_subdivision_of_Eng

|

|

|

100

|

ˇ

|

|

|

鑽井地點地名中文名

|

Locality_Chinese

|

豐田地區

|

|

100

|

ˇ

|

|

|

鑽井地點地名英文名

|

Locality_English

|

|

|

250

|

ˇ

|

|

|

承包鑽探公司名稱

|

DrillingCompany

|

金山基礎工程有限公司

|

|

40

|

ˇ

|

|

|

施工開始日期

|

StartingDate

|

1981-04-21

|

|

20

|

ˇ

|

|

|

施工結束日期

|

FinishedDate

|

1981-06-09

|

|

20

|

ˇ

|

|

|

岩層

|

Formation

|

大南澳片岩

|

|

200

|

ˇ

|

|

|

地質年代

|

Geological_age

|

古生代晚期至中生代

|

|

60

|

ˇ

|

|

|

備註

|

Remarks

|

臺灣省礦物局(1983.5)軟玉探勘開發計畫研究報告

|

|

1000

|

|

|

|

著作權/版權歸屬

|

Copyright

|

|

|

40

|

|

。01- 國立自然科學博物館

|

|

註錄語文

|

Language

|

|

|

40

|

|

。01- 繁體中文

|

|

標題一

|

Webtitle1

|

|

|

300

|

|

|

|

標題二

|

Webtitle2

|

|

|

300

|

|

|

|

標題三

|

Webtitle3

|

|

|

300

|

|

|

Article printed from 拓展台灣數位典藏: http://content.teldap.tw/index

URL to article: http://content.teldap.tw/index/?p=155

URLs in this post:

[1] 壹、引言: http://content.teldap.tw/index/?p=155&page=2

[2] 貳、地質標本數位化工作流程圖: http://content.teldap.tw/index/?p=155&page=3

[3] 參、前置作業: http://content.teldap.tw/index/?p=155&page=4

[4] 肆、物件數位化程序: http://content.teldap.tw/index/?p=155&page=5

[5] 伍、後設資料與資料庫建置: http://content.teldap.tw/index/?p=155&page=6

[6] 陸、設備與成本分析: http://content.teldap.tw/index/?p=155&page=7

[7] 柒、效益與展望: http://content.teldap.tw/index/?p=155&page=8

[8] 捌、結語: http://content.teldap.tw/index/?p=155&page=9

[9] 玖、徵引書目: http://content.teldap.tw/index/?p=155&page=10

[10] 致謝: http://content.teldap.tw/index/?p=155&page=11

[11] 附錄: http://content.teldap.tw/index/?p=155&page=12

[12] 一、緣起: #1-1

[13] 二、現況分析: #1-2

[14] 三、文獻分析: #1-3

[15] 目錄: http://content.teldap.tw/index/?p=155

[16] 目錄: http://content.teldap.tw/index/?p=155

[17] 一、數位化工作方式選擇: #3-1

[18] 二、前置作業流程: #3-2

[19] 目錄: http://content.teldap.tw/index/?p=155

[20] 一、標本3D立體環物攝影: #4-1

[21] 二、數位影像後製與備份: #4-2

[22] 目錄: http://content.teldap.tw/index/?p=155

[23] 一、何謂後設資料: #5-1

[24] 二、地質標本後設資料的欄位建置: #5-2

[25] 三、後設資料與資料庫建置流程: #5-3

[26] 目錄: http://content.teldap.tw/index../../../../../?p=155

[27] 一、拍攝工具與相關設備: #6-1

[28] 二、成本分析: #6-2

[29] 目錄: http://content.teldap.tw/index/?p=155

[30] 目錄: http://content.teldap.tw/index/?p=155

[31] 目錄: http://content.teldap.tw/index../../../../../?p=155

[32] http://www.ndap.org.tw/: http://www.ndap.org.tw/

[33] http://content.teldap.tw/main/index.php: http://content.teldap.tw/main/index.php

[34] http://www.ndap.org.tw/2_techreport/techDoc/main.php: http://www.ndap.org.tw/2_techreport/techDoc/main.php

[35] http://www.sinica.edu.tw/~metadata/index.html: http://www.sinica.edu.tw/~metadata/index.html

[36] http://nadm.gl.ntu.edu.tw/: http://nadm.gl.ntu.edu.tw/

[37] http://www.gl.ntu.edu.tw/: http://www.gl.ntu.edu.tw/

[38] http://digimuse.nmns.edu.tw/index.jsp#: http://digimuse.nmns.edu.tw/index.jsp

[39] http://www.vrpem.com/index.php: http://www.vrpem.com/index.php

[40] http://www.axis3d.com.tw/index.jsp: http://www.axis3d.com.tw/index.jsp

[41] http://www.digiserve.com.tw/: http://www.digiserve.com.tw/

[42] http://www.naycherng.com.tw/up.htm: http://www.naycherng.com.tw/up.htm

[43] http://www.kaidan.com/index.shtml: http://www.kaidan.com/index.shtml

[44] 目錄: http://content.teldap.tw/index/?p=155

[45] 目錄: http://content.teldap.tw/index/?p=155

[46] 目錄: http://content.teldap.tw/index/?p=155&preview=true

Click here to print.