Posted By 徐 千禾 On 九月 21, 2009 @ 11:09 am In 數位化書籍 | No Comments

目 錄

[1] 壹、 引言

[2] 貳、 照片數位化工作流程圖

[3] 參、 前置作業介紹

[4] 肆、 實體數位化

[5] 伍、 後設資料庫建置

[6] 陸、 設備與成本分析

[7] 柒、 委外與數位內容保護

[8] 捌、 效益與展望

[9] 玖、 結語

[10] 參考文獻

[11] 附錄

攝影發明至今已有快二百年歷史了,從最早的尼埃普斯(Nicephore Niepce 1765-1833)在實驗室中製成第一張可以攝影成像的圖片,至法國人畫家達蓋爾(Louis J M Daguerre 1789–1851)成功的發明攝影技術,也就是「達蓋爾照相術」,迄今,攝影記錄了人類文明發展的歷程,與人們的關係也更顯的密不可分。

九十年代,計算機技術、通信技術以及建立在計算機和通信技術基礎上的網路技術迅速發展,特別是1993年美國宣佈建立國家資訊基本建設NII (National Information Infrastructure)後,全世界許多國家紛紛跟進,因而大力地推動了網路技術的發展,使網路技術進入了一個嶄新的階段。目前,以美國為核心的高速互聯網路即Internet已經形成,Internet儼然已經成為人類最重要的、最大的知識寶庫。

由於各種資訊和網路技術的蓬勃發展,知識的保存與訊息的交換方式也逐漸朝向數位和網際網路的形式發展,隨著資訊技術的進步,知識的管理、傳承及儲存方式與媒介,也產生革命性的改變。為了順應這種趨勢,台灣自1980年代起,各個公、私單位即陸續投入許多人力、物力,建置數位資料庫。

除了順應訊息交換的趨勢以外,許多珍貴藏品物件,不論是文書、器物、正片、檔案、聲音、照片等,這些早期調查人員所蒐集的典藏品因時間久遠且多次裝箱搬運遷徙,物件早已呈現老化而捲曲,再加上諸如破損、褪色、蟲蛀、霉斑水漬等問題,物件狀況急劇惡化。雖然儲放空間不良的問題在委由博物館專業庫房管理後已完全解決,但這些物件在未來仍禁不起大量使用者重複翻閱與使用;然而若以保護物件為由而嚴苛設限使用者查詢的次數與閱覽的時空條件(只能在特定區域與時間內進行查詢),則又與典藏物件所欲達到的教育與研究目的相違背。數位典藏是解決上述矛盾的極佳途徑,將舊有藏品內容及影像以數位化的方式保存下來,並且將藏品資料內容以及影像圖檔,有系統地建入資料庫中,使用者在網路上得以瀏覽典藏品影像內容,並仔細閱讀該典藏品的說明資訊,大大拓展使用者利用的機會與條件,另一方面原始物件也無須再因參觀、觸摸而被頻繁搬動,更能有效延緩其老化、毀損的速率,更以另一種媒材方式呈現和保存藏品資料[12] [1]。

在這一波趨勢裡,為了更有效地推動國內的數位化工作,自民國九十一年以來國科會所支持、主導的便有「數位博物館專案計畫」、「數位典藏國家型科技計畫」、「數位典藏與數位學習國家型科技計畫」等。

而投入數位化工作的單位,並非每個單位的工作人員,都是這麼瞭解數位化的工作,面對各種不同類型的藏品,卻苦無依循之標準與目標,如此一來,可能造成數位化成果不如預期,數位檔無法再利用等問題,故乃希望藉由此份報告,分析整理早期投入進行數位化工作的單位之相片類數位化工作流程,提供給目前正在進行數位化,或著手準備進行數位化的計畫單位一些參考。

在眾多藏品中,挑選影像(相片)物件先進行數位化參考標準的分析與整理的原因為:

(一)藏品數量較多

在在「數位典藏與數位學習國家型科技計畫」項下之主題小組內資料類型中,相片類型的典藏品,所佔的比重較大,是為大宗資料,而同類型的藏品也會因分屬不同主題,而有些許不同的詮釋方式,本份報告主要的資料依循生活與文化主題小組內的相片類藏品,並以其主題項下人類學主題工作組為範例詳見表1-1:

表1-1、人類學組擁有相片類藏品單位(94年)

|

計畫單位 |

藏品類型 |

|

中央研究院民族所 |

田野照片影像資料 |

|

中央研究院史語所 |

中國西南少數民族田野照片 |

|

台灣大學人類學系 |

田野照片 |

|

自然科學博物館人類學組 |

台灣原住民民族誌標本影像資料 |

|

真理大學 |

馬偕相片等相關影像資料 |

|

屏東科技大學 |

傳統古農具及作業相關影像資料 |

|

國立台灣博物館 |

台灣原住民早期民族學照片 |

|

國立台灣博物館 |

東南亞/大洋洲早期民族學照片 |

|

國立澎湖科技大學 |

石滬影像 |

資料來源:拓展臺灣數位典藏計畫彙整。

奠定在這樣龐大的資料量下,故本文將選擇相片類的藏品先進行分析研究。

(二)較容易著手進行

相片數位化工作與其他藏品相較之下,除了藏品最豐富之外,亦相較於其他類型藏品的數位化工作較少需要繁雜的原件修復的工作,例如檔案文書類的裱褙、考古原件的清洗與修復,所以相片類的藏品多半為計畫選擇優先進行數位化的藏品類型。就資訊接受度而言,圖像影音資料也比文字資料更容易地被大眾所接受與推廣應用。對於研究學者而言,照片本身,保存了相當多的內容資訊,照片數位化進行的越快,參考研究資料也就越豐富。基於這些考量,選擇優先整理分析相片類的數位化工作流程參考標準。此份參考標準是針對人類學家的田野調查照片、早期生活紀錄的老照片與部分的檔案照片等,進行整合分析,希望能對整個數位化的工作流程與每個工作環節,例如數位檔的檔案規格、數位化工作使用設備、數位化工作進行流程,與資料保存等相關的問題,提供一些基本之標準。

攝影類型藏品的基本組成包含了:「最終影像材質」、「黏著劑」(而前兩者混合而成–感光劑)與「片基」。「最終影像材質」是指顯現影像的主要成分。「最終影像材質」與「黏著劑」混合而成「感光劑」,使影像顯現在片基上。「片基」大多使用塑膠片與紙片兩種,而塑膠片基多為負片使用,紙片基則為照片類使用較多。

早期的相片類藏品,由於產生於不同時期、不同影像發展階段的緣故,所以相片的大小、種類均不相同,且同一時期,不同的生產廠牌,所生產的相片規格與尺寸也略有差異,不同類型的相片,所選擇數位化的方式與設備技術也略有不同。大抵來說,目前典藏單位所典藏的相片類型大多可分為以下四類:

(一) 負片〈底片〉:以聚酯或纖維素醋酸為基底的底片,乃一般沿用至今的35mm膠卷式底片,但尺寸略有不同。負片第一次沖洗出來時為互補顏色,和真實色彩有極大的差距,故不能直接觀賞,必需另外沖洗成照片後才能觀賞。

(二) 乾版負片:基底材質為玻璃的底片,通稱為「乾板」,由於以易碎的玻璃為基底,如果處理不當,就很容易碎裂或破掉,數量較少,目前擁有這類型的典藏單位為台大人類學系和中央研究院歷史語言研究所考古組。

(三) 正片:即一般俗稱的「幻燈片」,正片的好處在於可以真實地記錄拍攝當時的狀況,燈光片或是其他特殊片,不在此列。正片沖洗出來後,軟片上的影像和實際上的影像顏色相同,無需再進一步沖洗就可以觀賞。觀賞時通常需要放大或投射器材,例如幻燈機,所以正片通常稱為「幻燈片」,但實際上正片沖洗出來的才是「幻燈片」,還沒沖洗的原件應稱為正片。

(四) 照片:使用感光相紙顯影,分黑白和彩色相紙,經過層層藥水的浸泡而顯像,早期多用手工沖洗,現在多為機器自動沖洗。目前的快速沖印系統,稱為銀鹽系統,使用機器處理,顯像過程是一種化學反應,簡單的沖印過程為相紙曝光→強鹼顯影→強酸定影。本文所要介紹的照片數位化參考標準流程,是為第四項,使用感光相紙顯影的照片。

[13] <回 到 目 錄>

[14] [1] 黃宛瑜、蔡淑韻,〈史語所「民族學調查照片資料庫」後設資料之擬定〉,收錄於《人類學知識的數位典藏與加值應用研討會》,2004年5月。

本文數位化工作流程參考標準將以下列四大內容方向依序論述:

〈一〉數位化方式之選擇與規劃;〈二〉數位化工作之流程介紹;〈三〉資料庫及網頁之制定與建置;〈四〉預期效果與未來展望。

.jpg)

圖2-1、照片數位化工作流程圖

[15] <回 到 目 錄>

在進行數位化工作之前,必須考慮到整體的使用目的與將來的適用性,而制定需求規格,來滿足整體數位典藏的需求。

由於大部分的數位化計畫,資料與藏品的數量都極多,因此,進行數位化作業的時間會較長,參與的工作人員也較多。為使工作有具體之規則可循,確保工作流程前後之一致性,並保障數位化工作的品質,就各個數位化的環節擬定規格與作業規範是必要的。而數位化的規格以及各種規範,需因應實際藏品狀況、藏品價值、機構對未來的規劃、機構對藏品資料的管理原則而制宜。因此,各典藏機構於規劃數位化作業之前,必須對典藏資料徹底了解,以妥善規劃各種規格與規範。[16] [2]

由於藏品原件多為博物館早年收藏入庫,經過不同時期的變遷,庫藏資料因博物館業務的不同需要與目的,在藏品的登錄及管理上會產生不同類型的影像資料,庫藏原件狀況與舊有資料與清單多數已不相符,所以需要重新清點修補原件,並重新登錄。

(一) 重新整理清點工作內容與順序:

1. 整理藏品的第一步為先整理舊資料與舊清冊;

2. 然後再重新清點檢視原件,核對之前預作一份清點表單;

3. 針對相關的影像資料作進一步的核對及註記的工作;

4. 清點時,將狀況不佳的原件,依照受損情況,進行修護,致使原件成為可以保存或數位化的狀況;

5. 透過這樣逐筆的清點註記,讓管理者可以實際清楚藏品的真實情形,也才能確實掌握數位化的藏品數量與原件狀況;

6. 接下來依日期、主題排序,並將標題、來源、時間等基本資料和原件實際狀況,重新製作新清冊,並討論規劃數位化時程進度。

7. 依循新清冊上的藏品基本資料,討論制定Metadata的欄位與著手規劃建置資料庫。

何謂Metadata,Metadata即後設資料,而後設資料主要的功能對數位典藏品的提供者、擁有者與管理者來說,後設資料可以協助儲存、控制、管理、散佈和交換數位資源。對數位典藏品的使用者來說,後設資料可以協助搜尋、辨識、選擇、詮釋、獲取和使用數位資源。此部份另詳述於本文的後半部。

數位檔的格式、解析度、彩色/黑白/ 灰階等規格的制訂,必須考量到數位檔的未來應用、目前數位化的技術發展與儲存技術的發展等。

(一)以數位檔之可能用途作考量:多數典藏品數位化後的用途,大致上可以分為印刷出版、網路瀏覽、及電子書(圖冊)發行等,以增加數位化的保存方式,減少原件被調閱的次數,而相片也不例外。

數位檔的用途大致上可分為:

1. 印刷:印刷的目的不外乎為原物重現、再版發行與數位檔再應用。數位檔在印刷應用上的規格所需,通常為原始規格來放大和縮小。要達到原始尺寸的印刷,即與原始物件比例為1:1,解析度最少要300dpi以上;若為放大印刷,解析度就必須相對的提高,以達到原有的清析度,對於某些較大尺寸的藏品,掃描技術與設備,就必須要能克服提升解析度的困難;另外若放大的需求是大圖輸出,例如外牆海報等,則解析度以72dpi為基準數,依實際需求將長寬等比放大即可,其目的在於遠距離觀看,故在近距離檢視下,出現較粗大的顆粒是可被接受的。

至於縮小印刷,例如將數位檔印製成一系列之咖啡杯盤,由於數位檔的規格至少要能達到原始尺寸的印刷,故縮小印刷只需將300dpi的數位檔、依印製需求降階轉檔即可。

2. 保存:照片本身的保存必須在恆溫恆濕以及與空氣日光接觸少的情形下保存,且原件調閱次數愈多,壞損的機率愈大,數位化等於是增加了一種保存的媒介,但是因為數位檔大小以及數位化數量的考量,數位檔需要極大的儲存空間,相對的儲存空間的成本也不容小觑,所以決定採取何種數位檔格式也就對儲存成本與整體數位化成本有絕對的影響。

3. 網路瀏覽:網路瀏覽目的在於使數位化後的圖檔,能夠放置在網路上瀏覽使用,以加速知識普及,但是因為網路的頻寬限制,必須選擇適合的圖檔格式,其中又牽涉到,圖檔愈小,網路瀏覽愈順利,但是影像的清晰度就會減少,尤其是圖檔內容以文字為主時,例如文書和期刊報紙,此一情形特別明顯。圖檔小、但影像清晰度不足的問題,目前已有新的掃描技術與設備可解決,數位化後的圖檔除了可以壓縮轉檔成更小的圖檔,文字清晰度依然可供閱讀的圖檔。

4. 電子書:可以將數位化後的圖檔,依照不同主題組合成電子書的格式,以電子書籍的型式,提供閱讀者在電腦上閱讀欣賞,目前國際上的普遍格式是PDF,中文電子書則以方正APABI市佔率最高。

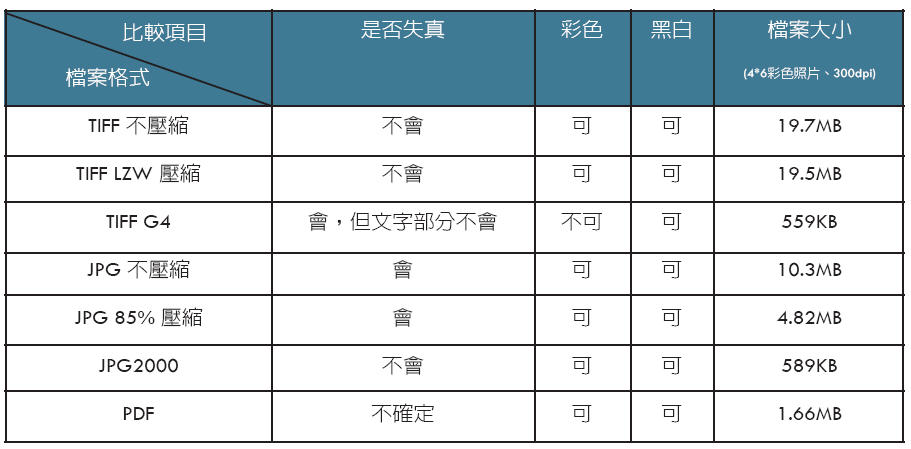

(二)數位化後圖檔格式以及主要用途和容量:數位化後的圖檔格式一般採用:TIFF不壓縮 /TIFF G4/ JPEG 85%壓縮/ PDF 等格式。

1. TIFF: TIFF 是Tagged Image File Format 的簡稱,由 ALDUS公司所創立,每一個TIFF檔可以是單頁,也可以是多頁( 合檔原理同PDF),並且在編輯的過程中,影像資訊不會有所損失,且能被大多數的軟體所使用和處理,TIFF格式可以用全彩、灰階、黑白等方式紀錄照片圖像或是線條稿(純文字類圖檔),TIFF也支援LZW的壓縮技術[17] [3],LZW的壓縮,可使檔案體積變小,但是仍然不失真,多數使用地區為歐洲。

文件類的文字圖檔,則可以利用 TIFF G4 格式,即256色階/黑白/TIFF,為傳真機用格式,使檔案在體積最小的情況下,依然擁有最好的文字影像品質,TIFF G4/ 300dpi / A4尺寸的檔案,每頁只佔50KB大小,故便於普及,多數使用地區為歐洲。

2. JPEG: Joint Photographic Experts Group的簡稱,主要用在圖像檔案的編輯使用,是一種可以依照實際需求決定失真程度的圖檔格式,同解析度的檔案體積比TIFF格式小,容易在網際網路上傳送閱讀,是目前網際網路上使用得最多的檔案格式。

3. JPEG2000:是JPEG的延伸格式,具備可逆(回復TIFF格式)自動化的作業功能,號稱無失真壓縮。由 the [18] Joint Photographic Experts Group所訂定,它是一個在國際標準組織(ISO)下從事靜態影像壓縮標準制定的委員會。主要是應用更好的軟體壓縮邏輯,紀錄出無失真,體積也小的圖像檔案,唯一缺點就是,目前可使用處理的軟體並不普及。

4. PDF(單層PDF/雙層PDF):是Portable Document Format 的簡稱,由ADOBE公司創立,主要是提供一個不需要有原有軟體就能閱讀的共用檔案格式,是目前世界上最通用的電子書格式,可將相關主題的圖檔和資料,放至於同一個PDF檔中,成為一本電子書,其中單層的PDF即為目前常見的PDF檔,雙層PDF則是融合了OCR後的結果呈現在同一PDF檔案中,也就是文件外觀上是圖像,但是底層包含了OCR過的文字資料,可以提供檢索之用,一方面保存了原件的風貌,又兼顧了文字資料檢索的需求,但是雙層PDF所佔的體積極大,並不是十分容易在目前網際網路的頻寬上流通, 此外也可以依照解析度需求,如印刷、保存、網際網路瀏覽等,製作成不同用途的PDF檔。

5. 其他格式:方正APABI電子書的CEB格式,是chinese electronic book的簡稱,是由北大方正公司所創立的中文電子書格式,具有版權紀錄與鎖定的功能,同樣也是一個不需用有原有軟體就能閱讀的共用檔案格式。

表3-1、常用數位檔格式比較表 ,照片4X6大小 / 300dpi[19] [4]

資料來源:拓展臺灣數位典藏計畫彙整。

表3-2、美國國家檔案及文件署,針對照片資料所訂的數位檔格式

|

永久保存 |

檔案格式:TIFF, Intel byte order ,header version 6 色彩深度:灰階(每像素 8-bit)或彩色(每像素 24-bit),RGB 模式 壓縮:不壓縮 解析度:300dpi 或 影像大小:從 3000×2400 至 2700×2700 pixels |

|

網路下載 |

檔案格式:GIF 色彩深度:灰階(4bit、89a、interlaced); 彩色(8bit/89a/interlaced/custom palette) 解析度:72 dpi 或 影像大小:從 600×480 至 540×540 pixels |

|

預覽影像 |

檔案格式:GIF 色彩深度:灰階(4bit、89a、interlaced); 彩色(8bit/89a、interlaced、custom palette) 解析度:72 dpi 或 影像大小:200×200 pixel |

資料來源:National Archives and Records Services。

另外,中央研究院計算中心多媒體美術設計與資料處理小組,為「數位典藏國家型科技計畫」的參與單位,分析整理出下面的數位檔解析度建議規範:

表3-3、多媒體美術設計與資料處理小組,數位化技術規範

|

數位檔種類 |

數位檔規格 |

|

超高品質格式 |

R.G.B 24bit(全彩)400~600dpi TIFF(非壓縮); 相當於印刷品質的200 ~ 300 線(高解析度印刷); 適用原稿種類 – 對品質的要求非常精細之原稿、物件; 檔案大小 – 100 MB(A4)以上。 |

|

高品質格式 |

R.G.B 24bit(全彩)300dpi TIFF(非壓縮); 相當於印刷品質的175線(圖片印刷品質); 檔案大小 - 20MB(A4)以上。 |

|

網路瀏覽格式 |

R.G.B 24bit(全彩) 150dpi JPEG(壓縮50%),檔案大小 -230kb(A4) ; GLAYSCALE(灰階256)8bit 150dpi JPEG(壓縮50%)檔案大小-200kb(A4); B&W 300dpi,檔案大小 - 60kb(A4)。 |

|

預視格視 |

R.G.B 8bit 256色 GIF; 檔案大小 - 25kb(150~200 * 150~200)。 |

|

環物虛擬實境 |

24bit QTVR(.mov),320*240 ~ 640*480 pixel; |

資料來源:中央研究院計算中心多媒體美術設計與資料處理小組。

先考量數位檔的未來的應用,再來決定數位檔的規格。

依藏品的不同質性制定工作流程及選擇適用的數位化方式與設備。

數位化技術:以往的數位化技術,大多是以數位化工作進度作為唯一考慮的基礎考量,而忽略了數位化的過程對文物是否會造成傷害,因此,經常會造成原件的損傷,目前,由於文物保存越來越受重視,再加上科技的進步,發展出越來越多功能強大且能保護原件的數位化設備,例如高階平台式光罩掃描器和高階專業的多用途掃描器的誕生,可大幅減少在數位化過程中,因壓力、光線、熱度、離心力等問題,降低對原件所造成的傷害,並可同時達到了印刷與保存的規格需求。

(一)各類設備功能簡介:

1. 掃描器類 (針對平面類型的文物)

(1) 滾筒掃描器:為專業的印刷用掃描器,可掃描大型物件,但只能掃描單頁或者單張的原件,解析度最高可到4800dpi,速度慢,離心力會對受掃描的原件造成傷害,且此類掃描器幾乎都已經停產。

(2) 桌上型平台式掃描器:機器單價較低,且有分高階和低階,差別在於解析度。若需掃描正片類藏品,多會要求桌上型平台式掃描器需含光罩。一般平台式掃描器多為光源在下,受掃物在上,而光罩的功用則可以將正片受掃物,置於平台式掃描器的光源下方,原因為正片色彩要準確,需從上方打光。桌上型平台式掃描器,一般可掃描尺寸最大到A3,若受掃物大於A3,如報紙,就必須分段掃完後再將影像檔進行拼接,且書籍和期刊有厚度,故此類的藏品若使用桌上型平台式掃描器,書縫部分的影像難以處理。

(3) 桌上型自動進紙式掃描器:適用於單張可快速進紙的平面受掃物,掃描尺寸最大到A3,由於自動進紙式掃描器,還是會有卡紙的問題,且同桌上型平台式掃描器一樣,若受掃物大於A3,就必須分段掃完後,再將影像檔進行拼接,且書籍和期刊有厚度,故此類藏品無法以桌上型自動進紙式掃描器處理。多用於大量文件掃瞄,對於相片亮部或暗部(需要較多顏色色階的需求),常無法達到,需特別注意。

(4) 桌上型無邊縫掃描器:改良式桌上型掃描器,有一斜邊有助於書籍期刊的掃描,掃描尺寸為A4,是為加強書縫部分的掃描,許多書籍由於較厚,所以掃描時,必須用力蓋壓,如此一來,就可能會造成書頁脫落的現象。

(5) 仰面式書籍掃描器:以翻拍的理論設計,仰面式的書籍掃描,尺寸可以到A2或A1,附玻璃蓋板,以便將書籍壓平,為使書縫能掃得清楚,掃描速度快。

(6) 專業多用途掃描器:兼具翻拍以及傳統掃描器的特色,仰面式的書籍掃描,可掃描照片、書籍、期刊、報紙、地圖、書畫、紡織品、植物標本等類型之物件,更可平放非弧面的立體物件,如玻璃畫、皮影戲偶、玉玦等,尺寸可到A1,且利用掃描平台的特殊性,可不需使用玻璃蓋板就可以將書縫部分掃描清楚可閱,掃描速度快。

2. 翻拍類

(1) 數位相機:適用於少量翻拍,由於相機原始設計並不是用來大量使用,故若使用率太大,會造成快門捲廉壞損。且翻拍大尺寸的物品時,由於聚焦點在正中心,故四周影像會較模糊,且光線的處理必須仰賴專業人士,適合用來翻拍少量圖像型原件。

(2) 數位機背:在傳統專業的單眼相機後方加掛一個CCD或CMOS感應器,同數位相機原理,適用於少量翻拍,高階數位機適合翻拍A1以上尺寸。

(3) 傳統相機:適用於少量翻拍,將拍攝後之正片或軟片,再透過高階掃描器進行數位化。

(二)照片各類藏品所使用之機器設備:

1. 小於A4相片使用:

(1) 桌上平台式掃描器:有分A4 (210*297mm) 和A3 (420*297mm) 居多。

(2) 專業多用途掃描器:約8-15張/分鐘,優點為每次可掃描數量較多、品質高、機器本身耐操,且可掃大尺寸之相片,速度為A1 (840*600MM)/分鐘。

(3) 滾筒掃描器:可掃A2以上尺寸,從裝筒到掃描,1次約6分鐘,滾筒掃描器雖然解析度很高,但離心力會對受掃描的原件造成傷害。

(4) 數位相機翻拍:拍攝速度依攝影師熟練度而有所不同,且另外還需考量到打光的時間。使用「近攝鏡頭」,盡量以1:1完全比例翻拍,缺點為使用不可太頻繁,若使用率太大,會造成快門捲廉壞損。

(5) 數位機背翻拍:拍攝速度依攝影師熟練度而有所不同,且另外還需考量到打光的時間。越大張的相片,需要越高階的相機,(重點是強調鏡頭+ CCD),除機背外,還須另外購置相機,缺點為使用不可過於頻繁,若使用率太大(約3000張,數字來源:Hasselblad的官方網站),會造成快門捲廉壞損。

建議:由於相機本身機械結構不是以大量翻拍來作為設計目地,所以較容易損壞,且這樣的作業方式流程成本較高、作業時間較長、流程較繁雜,相對的影響影像品質的變數也相對增多。

2. 大於A3之老照片使用:

(1) 滾筒掃描器:可掃A2以上尺寸,從裝筒到掃描,1次約6-20分鐘,會有離心力影響,易破壞文物本身。

(2) 數位相機或數位機背翻拍:拍攝速度依攝影師熟練度而有所不同,且另外還需考量到打光的時間與技巧。因為每一相機的CCD的畫素是固定的,所以越大張的相片,需要越高階的相機,或是需要以接圖的方式處理。此外,如果是使用數位機背,除機背外,還須另外購置相機,缺點為使用不可過於頻繁,若使用率太大,會造成相機機械結構的損壞(例如:快門捲廉)。

(3) 專業多用途掃描器:約3張/分鐘,優點為每次可掃描數量較多、品質高、機器本身耐操,且可掃大尺寸之相片。

建議:照片類的藏品,大多尺寸較小,建議可用掃描的方式進行數位化工作。雖然利用數位攝影翻拍方式,亦可進行照片的數位化,但因要花費較多時間打光與調整焦距,且翻拍若技術不夠純熟,容易造成翻拍影像邊緣曲線化,喪失原始影像部分細節,故建議採用掃描方式進行數位化。

一般國內照片典藏品大多使用桌上平台式掃描器,但考量到掃描時不須加上蓋來固定受掃物,完全避免文物因壓力而受損,且每次可掃描數量較多、解析度高、機器本身不易損壞,且掃描速度較快、掃描器光源為高頻、瓦數較小的冷光燈等,基於這些優點,若需掃描大量照片、且受掃原件為珍貴稀少者,可以使用專業多用途掃描器來進行照片類藏品的數位化工作。

但若照片數量不多,或是僅為一般生活家庭照,並無急迫典藏之原件,可以依手邊現有的設備來數位化。

(桌上平台式掃描器與專業多用途掃描器效能測試,請參考附錄二)。

(三)儲存技術:

以往的儲存技術不發達,且早期電腦的儲存設備所能持存的空間小,價格昂貴,考量到成本效益的問題,藏品的儲存除了原件以外,無法用電子媒體複製持存。目前因為儲存技術的進步,電腦的儲存設備所能持存的空間大,且價格便宜,因此大大的加速了數位化的腳步。目前可以採取的儲存設備可分為即時性的磁碟陣列櫃、批次型的光碟櫃等,都能提供便宜且大量的儲存空間,並可互相備份,達到資訊保存安全的目的。

[20] <回 到 目 錄>

數位化的基本條件,以不傷害藏品原件為原則,並以原藏品忠實呈現為數位化的基本要求,達到數位典藏高畫質、高品質的影像製作。

前置作業準備規劃完成後,接下來就是要實際進行數位化的工作。進行照片數位化工作時,都必須戴上無麻的棉手套處理原件,且手套的質地須細膩,因為不論是凝膠、膠棉還是蛋白的顯影層,都很容易受到指印或騷刮的機械傷害,而且手套還可防止手上油脂或汗水侵蝕照片原件,並可隔絕汗水的溼度對照片的影響。除了手套外,還需佩戴口罩,可防止吸入粉塵或口水噴沾。裝備完成後,向庫房管理人員申請提借原件並簽收,藏品原件提借必須建立提借清單,清單內容包括數位化物件領取與歸還時的登錄、清點、簽收、核對等相關文書作業及注意事項。由於各典藏單位對於文物的保存狀況不一,必須針對提取原件了解其保存狀況,若有損傷或特殊狀況必須將之清楚記載在清單上。提件完成後,仔細清點每次欲數位化的原件與清單,準備進行照片數位化。

|

|

|

|

圖4-1、進入庫房取件前,須黏除鞋底灰塵,方可進入,盡量保持庫房乾淨無塵。 |

圖4-2、調件人員基本配備-圍裙、無塵或無酸手套、口罩。[24] [5] |

(一)設備校色:

準備進行數位化前,有個很重要的工作,那就是校色。校色主要是要讓所有與色彩相關的設備可以通過顏色基礎,盡可能達到與元件顏色的一致性。因為螢幕上有許多顏色是無法列印,或是有嚴重的色偏,色彩校正必須是環環相扣的,因為從掃描、螢幕顯示、列印到印刷,每一層轉換步驟都會造成色彩的流失。至於為何會有色彩流失的問題,原因如下:

1. 色彩空間不同-色彩空間不同,對於同一顏色所定義的數值會有差異。譬如在A 色彩空間有一R:56 、G:43、 B:21 的顏色, 同樣的顏色在B 色彩空間卻為R:52 、G:45、 B:28, 如果將A色彩空間的數值質直接對應到B色彩空間,則會出現不同的顏色。

2. 設備的差異-就如同底片一樣,一般都認為富士的軟片較適合拍風景,而柯達的軟片較適合拍人像。這是底片感光乳劑的差異。而掃描設備的CCD就如同感光乳劑,其詮釋顏色的能力也不盡相同。

3. 顯色方式不同-掃描及螢幕都是利用光來產生影像,所以其基本的色彩模式也就是RGB,較接近自然色彩,而列印與印刷都是以油墨來呈現影像,基本是以CMYK四色為基礎來表現色彩,與RGB相比較,較不能完全呈現自然色彩。

為了解決如此紛亂的局面,國際色彩協會(ICC)建立了一套可以共同遵循的標準,使各家廠商所用的色彩系統可以有轉換依據,進而達到色彩管理的目的。它的作業原理如下:當兩個不同國籍的人要互相溝通時,必須要有懂雙方的語言的人來翻譯,才能使意思正確的傳達。同樣的,當兩個不同的色彩空間必須互相配合時,也必須要有一個能同時詮釋兩個色彩空間的另一個色彩空間。而這一個色彩空間就必須具備能詮釋所有色彩空間的能力,也就是它能表現的顏色要能涵蓋所有各種色彩空間所定義的顏色。CIE Lab色彩模型具備了此一要素。

由於CIE Lab 色彩模型的色域可以涵蓋各種色彩空間,所以各種色彩空間的各種顏色可以在CIE Lab色彩模型裏找到對應的顏色。因此只要CIE Lab色彩模型固定不動,即使兩個色彩空間對同一顏色的定義不一樣,藉著CIE Lab色彩模型的顏色,兩個色彩空間就可以將各自定義的同一顏色連結起來。從以上的說明可以得知,各色彩空間與CIE Lab色彩模型之間的顏色對應關係是兩個不同色彩空間溝通的關鍵。這個記錄對應關係的東西就是所謂的色彩描述檔(ICC Profile)。

但是,有了色彩描述檔(ICC Profile)後,也無法立即解決所有問題,不同的色彩空間,其色域不一樣,各自能定義的數量就不一樣了。當A色彩空間裏的顏色在B色彩空間找不到時,就只能找一個最相近的顏色來代替,這就是色彩轉換。任何一種的轉換方式都不是絕對完美,只要色彩轉換一次,顏色的資訊就可能會產生損失。[25] [6]

所以校色的目的就是為了使數位檔的顏色在電腦螢幕、掃描器與輸出設備上盡量一致,以使原件在掃描時的狀況,充分加以保留,使未來的使用者閱讀到此份數位檔時,可以完全取得和原件完全相同的資訊,並且充分了解掃描當時的原件保存狀況。

(二)色彩校正的程序:電腦螢幕校色→數位化設備〈掃描器或數位相機〉校色→ 輸出設備校色〈印表機或印刷機〉。

電腦螢幕校色:電腦螢幕校色要用到一個可以貼在螢幕上的光學儀器,讀取螢幕上特定色塊的顏色值來修正。[26] [7]

1. 數位化設備校色:數位化設備大多為一般平台式掃描器與數位相機,掃描器校色必須用該掃描器專用的校正用色卡,數位相機也是一樣,不同的設備,有不同的校色方式,以及設備特性,必須選用正確的方式與色卡進行校色,才能發揮設備特長。藉由比對理論顏色與實際掃描得到的顏色來作修正。

(1) 一般平台式掃描器,多數使用「IT8.3色卡」,作為校色的基礎。

(2) 數位相機系統則一般使用Gretag Macbeth公司所出產的ColorChecker DC 數位相機校色板與灰卡,若天天使用的話,需1-2年更換一次色卡,原因為色卡常於室光下曝露,色卡之油墨本身會老化造成校色不準。[27] [8]

2. 輸出設備校色:印表機及印刷機也是相同的,必須執行色彩校正才能在可能範圍內得到最佳的輸出品質。

輸出設備校正-數位化後的應用,大致上可分為以下幾種:

(1) 列印:印表機也需執行色彩校正,才能保持輸出的色彩品質一致性,而且所使用的紙張與碳粉或是墨水更換時都必須執行色彩校正的工作。

(2) 印刷:為確保印刷品質與原件相同,印刷機也必須執行色彩校正,但是因為台灣目前市場上大部分的印刷機並不支援色彩校正,所以實務上執行有其困難。

(3) 網路瀏覽:經過螢幕以及掃描設備的色彩校正後的檔案,可以直接應用在網路瀏覽上。

(三)數位化作業

1. 掃描:

色彩校正完後,依序開始掃描。掃描時,將照片平放掃描平台上,由於照片受溫、濕度和照片本身材質所影響,造成照片正反張力不同,容易影響照片本身不平整,故有些照片平放時,照片本身會有曲度,若非使用上蓋式桌上型平台式掃描器掃描的話,就必須使用一些輔助辦法,設法使相片原件平整,例如上壓透明壓克力版或玻璃板,或自行開發之吸氣台。若使用上壓透明壓克力版或玻璃板,不但容易使光在間隔層反射,容易造成色偏;而吸氣台,則可調整利用適當之吸力,將相片平整安置於工作平台上,以進行數位化。(附錄三:吸氣台示範)。

2. 數位翻拍:

對於數量較少的需求或其他特殊需求,可使用數位相機或數位相機加附數位機背翻拍。拍攝時需注意下面幾點:

(1) 必須採用不讓文物有危險性的環境下進行拍攝。

(2) 採用冷光源燈來進行拍攝。由於一般傳統攝影燈具〈指連續光源燈具〉帶有紫外線,為了減少拍攝光源長時間照射照片產生的傷害,採用了無紫外線光,5000K至5500K的冷光源燈來進行拍攝[28] [9]。但是冷光燈源有時無法提供所需的足夠亮度,其間的選擇,是需要每個典藏單位依藏品現況來處理。

(3) 為了便利印刷與打樣稿顏色校對的需求,於拍攝時將基本的色卡、灰卡與數位用之灰卡及尺規,一同放置拍攝畫面內進行拍攝。

(4) 使用測光表調整光的均勻度後,進行光圈與色域空間的一致性確認。

(一)檢查圖檔

在掃描時,一邊掃描,一邊檢視圖檔是否有色偏,或歪斜。掃描完後,比對原件,檢查掃描圖檔品質,注意掃描時的燈光與檢查圖檔的燈光需一致,這樣是為了避免肉眼所造成的色偏。燈光建議最好以接近自然光為準的6500K頻率的燈泡,目前有生產的廠商有菲利浦和日立。另外經日本印刷學會的實驗結果發現,將螢幕設定在6500K的色溫下,經儀器的測量與換算過後,實際上螢幕的呈現即是5000K的色溫環境,因此建議將螢幕色溫設定在6500K下,也就是等於5000K的色溫環境。

(二)圖檔校調

1. 修圖:由於有前步驟的檢查,所以原則上掃描完是不需要修圖的,除非去邊或為使相片細節清楚,而做影像檔微調。但如果原件的細節,在數位化的過程中需要較大的亮度才能顯現,那必須考量清楚要以色彩為第一優先,還是以清晰的呈現細節為第一優先。

2. 接圖:若有特殊大張的手工沖洗相片,掃描時須使用同一台掃描器,注意色差,通常彩色照片不宜使用接圖,因為接圖後,色差較明顯,故建議盡量找大型機器去做掃描。

3. 曲度校正:又稱地理性校正,多用於厚書掃描時,使用影像掃描後製軟體,如Book Restorer,將頁面曲度調整拉平。

4. 合邊:若掃描照片時,原件下方有放置裱褙紙,則需裁切影像檔,使其完全符合原件大小。

5. 清析度調整:即銳利化,即上面修圖所提到的,原件的細節,在數位化的過程中需要較大的亮度才能顯現,那必須考量清楚要以色彩為第一優先,還是以清晰的呈現細節為第一優先。

6. 其他:為某些特殊需求而調色,例如海報印製等美術設計。

(三)圖檔命名

1. 圖檔校調後,依照命名規則命名,數位檔案命名原則主要包含:

2. 可由檔名辨識此資料是由公立、私立單位或個人所提供;

3. 此命名方式可支援同一物件有多種檔案格式及使用目的;

4. 此命名方式在整個系統中,每一數位資源皆有其唯一之檔名;

5. 檔案名稱與Metadata相結合;

6. 能符合各種網路資源的命名規則

7. 能與國際相關資料的命名方式結合

8. 必須符合下列規則:

(1) 使用「ASCII code」命名

(2) 檔案名稱一律使用半形英文小寫字母及數字構成,不可使用中文或全形

(3) 檔名不可包含下列字元 / \ : * ? ” < > | ! @ # $ % ^ & ( ) + = { } [ ] , .

檔名結構與內容說明:

.jpg)

說明:以上五段皆為必備,各段間以“-”(dash) 作為分隔符號。[29] [10]

另列台灣大學圖書館之照片檔案命名規範於附錄四。

(四) 轉檔

數位檔命名完成後,批次轉存為所需之格式,中央研究院計算中心多媒體美術設計與資料處理小組,為「數位典藏國家型科技計畫」的參與單位,分析整理出下面的數位檔解析度建議規範:

表4-1、多媒體美術設計與資料處理小組,數位化技術規範

|

數位檔種類 |

數位檔規格 |

|

超高品質格式 (永久保存用) |

R.G.B 24bit(全彩)400~600dpi TIFF(非壓縮); 相當於印刷品質的200 ~ 300 線(高解析度印刷); 適用原稿種類 – 對品質的要求非常精細之原稿、物件; 檔案大小 – 100 MB(A4,600dpi)以上。 |

|

高品質格式 (商務、出版等加值應用) |

R.G.B 24bit(全彩)300dpi TIFF(非壓縮); 相當於印刷品質的175線(圖片印刷品質); 檔案大小 - 25MB(A4,300dpi)以上。 |

|

網路瀏覽格式 (公共資訊網路瀏覽、列印等用途) |

R.G.B 24bit(全彩) 150dpi JPEG(壓縮50%),檔案大小 -230kb(A4) ; GLAYSCALE(灰階256)8bit 150dpi JPEG(壓縮50%)檔案大小-200kb(A4); B&W 300dpi,檔案大小 - 60kb(A4)。 |

資料來源:中央研究院計算中心多媒體美術設計與資料處理小組。

(五)打樣輸出與圖檔資料備份

接著在進行打樣稿的輸出,打樣輸出稿,採用5000K的色溫燈箱進行顏色校對。因使用的拍攝燈光與螢幕的色溫設定,都是以5000K的環境來設定。因此最後在打樣稿的輸出上,也必須採用5000K色溫的燈箱,進行顏色輸出的確認。由於數位影像檔案,都必須藉由電腦才能呈現影像,並且呈現解析度也只有72dpi的解析度,況且電腦未來的發展又讓人無法掌控的情況下,各學者專家們建議為了不讓已完成的數位檔,在不明的原因下突然消失,最好將影像輸出成與原件相近的呈現與顏色之照片或相近同品質的複製資料,來加以保存。

如果受掃照片數量不多,或是僅為一般生活家庭照,並無急迫典藏之原件,可以直接將數位化後的數位檔使用印表機列印出來,今年新發表的HP Photosmart8750 九色專業相片印表機採用HP Vivera恆采墨水,不但提供精準細緻的色澤表現,在原廠耗材的完美搭配下,擁有絕佳的抗褪色效果,惠普科技並提出列印出的照片,可有長達跨世紀〈108年〉的照片保鮮期,同時細緻度媲美比擬傳統沖印相紙,另外,還有EPSON大圖輸出機Stylus PHOTO R2400,更是標榜著全新改良顏料墨水技術領先,可以提高照片的光澤感,同時做到列印後色彩立即穩定、超優防刮效果,還能使相片保存達200年的效果 ,有機會的話可以試試看[30] [11]。

列印後,需檢查列印輸出後影像圖之清晰度、銳利度,並檢視列印輸出時墨水是否暈開、有無斷墨痕跡,並比照原件,檢視列印輸出影像圖之色彩、階調層次等表現,是否與原作相似,若色偏嚴重者,須重新校色、列印。

數位化完成與轉檔後的圖檔資料,可以使用照片圖檔管理軟體來分類管理,目前市面上比較長見的為Adobe Photoshop Album 和 Picasa 。

將分類好的圖檔資料燒錄至光碟片,並在光碟片與光碟盒上註記清楚。另外將圖檔資料上傳至伺服器,利用不同儲存方式儲存,以達到異地備援的功效。資料儲存後,必定要再次確保資料儲存無誤,透過這樣的輸出過程後,才可算是最完整的數位典藏流程。

一般來說照片類藏品的種類與數量均不少,所以典藏單位須視館藏的種類與數量後,始得分析進行保存與修護。保存及修護的工作可分三層次進行,第一層次先檢視,目視或使用特殊儀器,仔細檢視藏品原件,並將藏品狀況仔細記錄下來。接下來,是為保存,控制環境變數,降低藏品外在影響,使藏品保持穩定,並定時定期紀錄追蹤藏品狀況。最後一層為修護,在不影響文物本身的歷史意義下,修補文物所損壞的部分,增加文物保存時間。

(一)原件入庫歸檔與原件保存:清點原件,入庫歸檔。數位化後,務必仔細清點原件,再妥善保存。提到照片原件保存,就先來了解一般傳統底片沖印出來的相片流程:

1. 預濕–清水

2. 顯影–顯影液

3. 漂白–漂白

4. 急制–急制液〈冰醋酸Indicator Stop Bath〉

5. 定影–定影劑〈Rapid Fixer〉

6. 水洗

7. 去水斑–水滴去除液〈Photo Flo 600〉

8. 晾乾

每一張照片都是經過層層藥水的浸泡,多少殘留未洗淨之化學藥劑,而藥水在未洗淨或揮發之前帶有一定酸性物質,附著在顯影相紙本身表層與空氣接觸產生作用,時間一久了很容易氧化為黃垢,更何況早期照片品質較差,幾乎以半人工手法沖洗,容易產生藥水污漬不均的堆積,使得照片不易保存,而剛沖洗完的照片最好的處理方式,是先將每張照片張張攤開置於乾燥之處,使其蔭乾,這個步驟主要是讓殘留未洗淨的化學藥劑揮發。有些相片上會出現一些色斑,經仔細檢查後,鑑定是相片本身所產的的斑點,並非霉菌,通常就是定影劑的殘留所造成,若要解決色斑的問題,可以將相片再次定影,並使用清水沖洗乾淨,補充一點,定影劑的殘留對相片本身並無影響。

其實真正影響到照片保存的三大要素為水、光線、空氣,也是影響照片品質的三大殺手,所以仔細選擇要長期典藏照片的封套是很必要的,因為它們是要跟照片表面直接接觸的。而報紙上易揮發的化學物質、信封接縫處的黏膠,以及牆上新漆的油性漆所散發出來的過氧化物,都是目前已知會造成照片變色、褪色的污染物。這些污染物都是照片變質的主要成份,它們會使主要成份為銀的底片和照片的深色區域,產生劣化,故建議照片類藏品使用無酸護套或無酸相簿收藏保存, 外面最好還要套上一層紙製的封套,並將有關照片的資訊寫在紙套上面。

照片也可以選擇使用上膠模方式,如冷模〈亮模、霧模〉、熱模〈塑膠模護貝〉,完全封好保存,這是間接隔絕空氣跟溼氣,以達保存之功效。然後再將置於暗處或通風處及防潮櫃中,美國國家標準局〈American National Standards Institute,ANSI〉已經發行了照片和底片儲存時應注意的環境狀況建議書,儲存玻璃板、照片和底片的相對濕度範圍是在20%~50%之間,絕對不可以超過60%,以免孳生黴菌類的微生物。最近的研究結果則建議,儲存所有相片類藏品的理想相對溼度是30%~35%。

溫度部份,儲存相片類藏品的建議溫度範圍,玻璃版是15~25°C〈59~77°F〉,軟片是21°C〈68°F〉以下,照片則是15~25°C〈59~77°F〉。儲存的溫度絕對不可以超過32°C〈90°F〉,但是如果儲存在較低的溫度中,像是2°C〈35°F〉,則可以延長所有照片類藏品的壽命。相對濕度大約在30%左右的寒冷收藏空間,特別適合存放彩色照片。伊士曼科達公司已發表的研究資料很明顯的指出,當收藏溫度從24°C〈75°F〉降到-18°C〈0°F〉時,彩色照片的相對褪色速度就會下降千分之一。要收藏在低溫下的彩色照片,一定要密封在熱封裝的信封內,這種信封由聚乙烯、鋁箔和牛皮紙三層構造製成,可以提供隔絕濕氣和空氣的完整屏障;除此之外,儲存的環境中還必須沒有有害化學物質,特別是過氧化物、硫化氫和臭氧[31] [12]。

另外,照片入庫前,可使用表面除塵,來去除灰塵。由於相片本身材質對環境溫濕反應極大,故入庫前的處理不能使用燻蒸,可使用超低溫設備來去除蟲害。

(二)舊照修復與特殊照片處理:

1. 相片修復:方法與正片修復相同,僅使用修補藥水不同。

(1) 取出原件 → 浸泡修補藥水 → 將原件吊掛起晾乾 → 待原件晾乾後 → 數位掃描〈可用平台式掃描器〉或數位攝影 → 放置無酸護套或無酸相簿。目前使用這種修復者不多。

(2) 直接掃描原件,掃描後,在用影像處理軟體編修。

2. 如何避免照片泛黃與解決照片泛黃問題:

沖洗照片的化學藥劑跟空氣接觸時間長了,就容易起化學變化,相片的染料會隨著時間的分解而褪色。而相紙上的化學藥水,當接觸到光和熱後,一樣會有「泛黃」及「斑駁」的問題出現。至於濕氣方面,更是相片的夙敵,相對濕度位於80%以上時,相紙鍍膜所含的凝膠,會刺激微生物繁殖,繼而令相片變色。當然,若然相片重疊在一起時,分開時也會因「發黏」而導致薄膜脫落。

一般個人的生活照片,如何避免照片泛黃,可以使用比較簡單的方式,例如將照片護貝起來,這樣不但可以防水也能阻絕空氣。另外,在一般家庭裡,要保持照片至少50年不褪色的地方,最適合的地方就是冰箱,因為最適合保存照片的是溫度5度,濕度50%的環境[32] [13],所以放在冰箱裡剛剛好,同時為了要防止與空氣發生化學反應,可以將照片放在可封口的保鮮帶裡面,另外為了遮光,將照片放在黑紙中,再封好放入保鮮袋裡,如此保存在冰箱中,可保證照片50年不褪色。,這樣就能必免泛黃了。或是也可以使用防潮箱,控制照片的儲存環境,將溫濕度控制在上述的建議範圍內保存。

至於已經泛黃的照片要如何處理,有些相館有在幫人處理老舊照片翻新重洗的工作。比較簡易的方法,就是利用前述的影像編修軟體來做數位檔的編修。將照掃描進電腦後,再進入photoshop,利用圖層和畫筆以及色相…等功能,修改顏色及遮飾折痕與破損的地方。

另外,照片會有影像是因為在感光相紙上,是將銀烙印上去的關係,因此會褪色也是無可避免的命運,不過就算是褪色的部分,還是保留著原有的圖案。照片會變黑是因為空氣中的硫磺造成的,可以利用特定液體,去除照片上的硫磺等多餘物質,去除後,照片中圖像會暫時消失,接著用攝氏溫度18度的井水洗乾淨,一定要使用含有石灰的井水,才有辦法修復。再來讓冷卻的照片照光,使其感光,要讓照片接受多少光度,單靠沖洗師傅的經驗,在暗房的燈光下,靠手來進行調整,最後將照片泡在顯相液裡,再晾乾,就會得到一張原本色彩的照片。

3. 特殊照片處理:

被攝物與背景明暗度差異太大,即相片內容反差較大者,數位化時,調高設備之解析度,以增加正負反差之間的細節資訊,再使用影像編修軟體降為所需之解析度檔案,這樣就可以將正負反差之間的細節資訊完整保留下來。〈附錄五:特殊照片範例〉。另有照片掃描後之數位檔有藍光者,因礙於篇幅關係,故詳述於附件。〈附錄六:數位化老照片的藍光問題之解析〉。

4. 如何將早期黑白照片變成彩色照片:

無論任何時代的照片,都能恢復成鮮艷的彩色的這種技術,對於警方辦案以及重要史料的復原,很有幫助。首先,需注意到照片中,黑色與白色的不同濃度,將照片先數位化起來,並將照片中的黑白濃度全部數值化,利用色階轉換,將灰階轉成全彩,然後利用120色的色票來著色,就完成了。

[33] <回 到 目 錄>

數位典藏最終能否成功的關鍵在於,「功能與領域具整合性」的資料庫,以有效管理知識,達成資源的快速擷取與尋找。為達成效率性地資料檢索,Metadata的完備規劃是十分必要的。

在發展Metadata之前,有許多重要因素與條件,必須事先考量清楚並進行前置規劃。首先是典藏單位本身的組織目標與發展方向,會影響博物館典藏品數位化所需具備的功能,間接影響藏品後設資料之深度、廣度及未來與其他資料庫連結的可能發展。此外,必須針對藏品屬性及所歸屬的特定知識領域有一明確掌握與確立。為兼備上述二點,Metadata發展的初期工作是召集特定學科領域的學者、系統開發人員、後設資料小組,針對典藏品研究、管理、維護等層面之基本元素內涵,共同討論與溝通,以期呈現典藏品不同層面的知識內涵。[46] [14]

(一)後設資料的欄位建立:Metadata設計的主要目的有如下八項:

1. 資料架構與模式(structure & model):設計一個共通性組織結構,以容納不同資料類型與學科領域的Metadata。

2. 資料輸入與描述整理(input & descriptive organization):為典藏品資料建立一套詮釋性的記錄。

3. 檢索與索引(retrieval & indexing):讓使用者很有效率地進行查詢這些記錄。

4. 展現與辨識(representation & identification):從查得的記錄中,使用者可以清楚地獲得所需的訊息及制訂呈現方式。

5. 串聯與互動關係(linkage and interactive relationship management):建立不同文獻間的串聯架構、方向(雙向與多向)、模式與管理等。

6. 取用與認證(access & authentication):作為系統安全控制的機制功能之一,以區分不同身份的使用者,包含智財權(intellectual property rights)的管理與控制。

7. 交換與儲存(interchange, mapping & exchange and storage):這些詮釋性記錄可以因各種不同需求(包括書目與全文兩部份 )而進行交換及儲存。

8. 整合XML(eXtensible Markup Language)、RDF與Z39‧50不同協定的應用:除了致力於Metadata的制訂,因應文獻結構的制訂、交換、檢索與展現的需求,另結合XML、RDF與Z39‧50等協定的應用,以發揮Metadata的功能。

(二)Metadata設計原則:

基於典藏資料及文物的調查和研析,為能建構一套兼容台灣本土典藏的特質,又能兼顧學術研究需求的功能,最後並能符合網路資源的國際化,後設資料小組乃訂定以下八項原則,作為規劃Metadata之依據:

1. 符合國際標準要求,包括Metadata格式、網路協定、檢索(如Z39‧50)等。

2. 依據本土需求採用既有標準進行修改,不再另行重新研發。

3. 容易使用,包括資料的建立、展現、檢索、詮釋與串聯關係的互動。

4. 具備多語文能力。

5. 因應不同學科領域需求採用不同的Metadata格式,而非試圖設計一套單一、一致性的Metadata格式,以容納不同的Metadata格式於一身。

6. 採用不同Metadata格式,同時利用XML建置Metadata基礎骨幹與結構來容納、整合不同的Metadata格式,包含現有圖書館自動化系統的結合,以利一次查詢所有館藏資源。

7. 設計系統管理機制功能以因應不同的需求,包括取用限制、智財權的保護。

8. 具有相當的延展性,包括不同資料格式間的轉換、儲存與展現,以及資料欄位的制訂與修正。[47] [15]

(三)後設資料的欄位建立:

在擬定任何metadata前,都必須對藏品有相當深入的認識。所以仔細研讀數位化前置作業所整理的資料與清單後,搭配圖檔與其它參考資料,如研究筆記與田野日誌等相關資料,仔細了解藏品的時空背景、內涵與意義後,再擬定適切的欄位來突顯藏品的主題性與特質。所以該提供哪方面的知識、要描述到多細緻的訊息、書寫格式的統一等問題,都是在制定Metadata及著錄的規則時必須面對的。

照片資料的分類與詮釋是決定此Metadata未來價值上的關鍵。故如何使類別項目一方面符合主題性的知識架構,另一方面又能與一般使用者的概念銜接,增進資源檢索的精確度,快速提供使用者的資訊需求,是一大挑戰。在擬定Metadata時,還有一個重點必須考慮到,那就是典藏單位本身的組織目標與發展方向,並滿足未來可能的跨資料庫連結。所以Metadata的訂定除了學科知識的確定外,亦得考量典藏單位為管理藏品實體而有的物質性描述欄位。擬訂後的後設資料欄位會依資料庫連結的需求與分類體系的變更等問題於日後修訂補足[48] [16]。

針對人類學照片而言,「數位典藏國家型科技計畫」內容發展分項計畫下的「人類學主題小組」,整合人類學組裡不同相片類藏品的Metadata,耗時近兩年討論出—數位典藏人類學組共通欄位,以下是為影像資料庫的共通欄位,提供參考。

表5-1、數位典藏人類學組共通欄位[49] [17]

影像資料庫

|

中文 欄位名稱 |

英文 欄位名稱 |

定義 |

多值 |

必填 |

著錄規範 |

著錄範例 |

|

|

一致性資源描述識別碼 |

URN |

Handle System所給予該筆記錄的編號 |

|

Y |

系統自動產生 |

||

|

登錄號 |

Inventory Number |

該物件入藏登錄號 |

|

Y |

依各單位入藏登錄號之登錄規範填寫 |

A12003 |

|

|

標題 |

Title |

標題或名稱 |

Y |

Y |

著錄時以文字表示 |

年輕的偕叡廉牧師夫婦 |

|

|

相關人物 |

People |

影像內容所涉及之人物 |

Y |

|

著錄時以文字表示 |

偕叡廉牧師夫婦 |

|

|

拍攝者 |

Recorder |

拍攝者之人名 |

Y |

|

著錄時以文字表示 |

陳宏文 |

|

|

研究者 |

Researcher |

研究者名稱 |

Y |

|

著錄時以文字表示 |

陳宏文 |

|

|

內容描述 |

Description |

影像內容之綜合描述或摘要 |

Y |

|

著錄時以文字表示 |

取用向水是平埔族宗教信仰的一環 |

|

|

攝製時間 |

Record Date |

影像攝製的時間 |

|

|

年代與日期標註分為中曆(含日治)與西曆,且需遵循以下的規則: |

1.中曆的格式:朝代、年號年/月/日,中文之間不加標點符號,若無完整日期,可僅填入朝代或朝代/年號 |

例1:清代 例2:清代光緒 例3:清代光緒26年1月1日 |

|

2.西曆的部份:年/月/日,阿拉伯數字填入yyyy/mm/dd,若無完整日期,可僅填入年份或年份/月份,若有紀元前年代,在最後標註B.C.。 |

例1:2002/05/17 例2:2002/05 例3:2002 例4:50/03/02B.C. |

||||||

|

攝製地點 |

Record Place |

影像拍攝地點之土名、通俗名稱或舊地名、今地名 |

Y |

|

著錄時以文字表示 |

土名:埤仔腳 |

|

|

行政隸屬 |

Administration unit |

拍攝地點所對應的清代、日治或民國行政區位 |

Y |

|

著錄時以文字表示 |

台南縣大內鄉頭社村 |

|

|

相關文獻 |

Related Publication |

描述多媒體資料內容所參考的相關文獻或相關出版記錄 |

Y |

|

著錄時以文字顯示,著錄規範可參考中研院民族所台灣人類學刊之著錄規範。 |

陳宏文著,《馬偕博士在台灣》,台北:基督中國主日,1998,附圖頁9。 |

|

|

相關族群 |

Related Ethnic Group |

該筆多媒體資料的內容所涉及的相關族群 |

Y |

|

著錄時以文字表示 |

西拉雅族 |

|

|

原始素材格式 |

Media Type |

原始素材的媒體種類與材質 |

Y |

|

著錄時以文字表示 |

Tape |

|

|

數位檔案格式 |

Format |

數位化後可供瀏覽之檔案格式 |

Y |

|

採用電腦通用的檔案格式表示法,如JPEG影像檔表示為image/jpeg;若為MPEG視訊檔則表示為video/mpeg |

image/jpeg |

|

|

典藏單位 |

Repository Name |

資料原件之典藏單位 |

|

|

著錄時以文字表示 |

國立科學博物館 |

|

|

後設資料提供單位 |

Metadata Provider |

該筆後設資料之提供單位 |

|

Y |

著錄時以文字表示 |

中央研究院民族學研究所 |

|

|

著作財產權人 |

Copyright Holder |

擁有該物件之著作財產權人 |

Y |

|

著錄時以文字表示 |

||

|

備註 |

Note |

其他相關資訊或補充說明 |

|

|

著錄時以文字表示 |

||

資料來源:數位典藏人類學組。

表5-2、「台灣視覺記憶數位典藏」Metadata欄位

|

MAAT初步調整主題計畫需求欄位 |

|||||

|

元素 |

次元素 |

||||

|

數位典藏編號 |

|||||

|

作品【Work】 |

|||||

|

資料類型 |

|||||

|

標題 |

原有標題 |

||||

|

解讀標題 |

|||||

|

登錄卡標題 |

|||||

|

創作者 |

類別 |

||||

|

名稱 |

|||||

|

主題 |

主題類別 |

||||

|

主題 |

|||||

|

細目 |

|||||

|

關鍵詞 |

|||||

|

內容 |

原有文字說明 |

||||

|

提供者撰文 |

|||||

|

出版品文字 |

|||||

|

補充 |

|||||

|

修正 |

|||||

|

引文資料 |

|||||

|

時間 |

時間別 |

||||

|

朝 代 |

起 |

朝代 |

|||

|

年號 |

|||||

|

年月日 |

|||||

|

迄 |

朝代 |

||||

|

年號 |

|||||

|

年月日 |

|||||

|

西 元 |

起 |

年月日 |

|||

|

迄 |

年月日 |

||||

|

地點 |

地域 |

||||

|

原地名 |

行政區 |

||||

|

其他 |

|||||

|

今地名 |

行政區 |

||||

|

其他 |

|||||

|

【Manifestation】 |

|||||

|

資料格式 |

|||||

|

原件【Manifestation】 |

|||||

|

原始典藏號 |

|||||

|

藏品層次 |

|||||

|

規格 |

尺寸 |

單位 |

|||

|

色彩 |

|||||

|

品質狀況 |

|||||

|

出版 |

類別 |

||||

|

團體名稱 |

|||||

|

個人名稱 |

|||||

|

出版 時間 |

朝代 |

||||

|

西元 |

|||||

|

相關連結 |

屬於 |

||||

|

包含 |

|||||

|

出處 |

名稱 |

||||

|

編著者 |

|||||

|

出版地 |

|||||

|

出版者 |

|||||

|

出版時間 |

|||||

|

圖檔編號 |

|||||

|

替代品【Manifestation】 |

|||||

|

原始典藏號 |

|||||

|

藏品層次 |

|||||

|

規格 |

格式 |

||||

|

尺寸 |

單位 |

||||

|

色彩 |

|||||

|

品質狀況 |

|||||

|

創作者 |

|||||

|

相關連結 |

屬於 |

||||

|

包含 |

|||||

|

出處 |

名稱 |

||||

|

編著者 |

|||||

|

出版地 |

|||||

|

出版者 |

|||||

|

出版時間 |

|||||

|

圖檔編號 |

|||||

|

電子檔【Manifestation】 |

|||||

|

規格 |

屬性 |

影像類型 |

|||

|

解析度 |

|||||

|

色彩 |

|||||

|

檔案 |

名稱 |

||||

|

大小 |

|||||

|

典藏管理【Item】 |

|||||

|

入藏 |

取得方式 |

||||

|

使用權 |

|||||

|

提供者 |

|||||

|

權限管理 |

典藏者 |

||||

|

版權所有 |

|||||

|

使用限制 |

|||||

|

展覽記錄 |

展覽時間 |

||||

|

展覽名稱 |

|||||

|

展覽單位 |

|||||

|

展覽描述 |

|||||

|

登錄記錄 |

登錄人 |

||||

|

登錄日期 |

|||||

|

核對人 |

|||||

|

最後更新日期 |

|||||

|

修改註記 |

|||||

資料來源:台灣視覺記憶數位典藏計畫。

表5-3、「台灣史檔案資源系統—圖像資料」Metadata欄位

|

MAAT主題計畫需求欄位 |

|

|

元素 |

次元素 |

層次 |

|

識別號 |

|

題名 |

主要名稱 |

摘要 |

內容摘要 |

出處 |

產生者 |

日期 |

形成日期 |

種類形式 |

|

地理名稱 |

|

主題 |

|

資料來源:台灣史檔案資源系統。

(四)後設資料著錄程序:

當後設資料的欄位擬訂好之後,隨即進行藏品圖檔與後設資料貼上和著錄的工作;著錄者須具備典藏物件相關專業知識與基本文書處理能力。圖檔對應結束後,檢查是必要的動作,可以確保資料的正確性,尤其是文字著錄資料與圖檔影像資料的對應。完成藏品後設資料之著錄後,需由專業研究人員進行後設資料著錄內容校對;檢視填入欄位是否正確、輸入資料是否無訛。已著錄之後設資料若發生錯誤,則修正後再行校對;另外,若後設資料內容需要補充,在此一階段一併補充及完成校對。

在後設資料著錄裡,需要特別注意的欄位是照片內容的「內容描述」欄位。此欄位的設計目的是為了向使用者解說影像內容。也就是說,透過「內容描述」欄位,把影像放在更大的社會文化脈絡之下,讓使用者透過照片了解更多影像後面的當地知識。「內容描述」欄位實際上是替已經去脈絡的影像內容進行再脈絡。我們不僅必須小心處理再脈絡化可能的錯誤與過度詮釋,同時也牽涉對影像內容、被拍攝族群、該族群的社會組織及生態環境等方面的複雜知識。這些知識,當然最理想地是能拿到當地聽取當地人如何的詮釋或說明,次之則是請熟悉此區域人群的學者或專家做說明。

「內容描述」欄位的重要性在於期望通過文章式的文字描述,補充其他Metadata欄位所無法提供的重要影像訊息。可是,說明欄位的描述性文字不可能無限制的延伸與擴展。一方面可能有過度詮釋的疑慮,此外則顧及資料庫本身的負載能力,說明欄位的資料越多,系統就必須花更多的時間逐一比對相符合的資訊,如此將延緩查詢的速度,大大減低檢索的便利與時效性。因而,我們亦得要求描述長度的節制與核心句子的提出,以最簡潔而周全的方式傳達影像內容[50] [18]。

(一)系統與資料庫架構規劃:

資料庫在不同架構下有不同的使用模式,故先分析資料庫的主要使用對象為何,得到的結果為:資料庫的使用者大多分為一般使用者、進階使用者、內容建置與資料庫維護者及決策者,四個主要設定權限控管的對象。

1. 一般使用者:即是為前端瀏覽的使用者,可利用網際網路的方式來呈現各種藏品影像資料,使其能幫助使用者累積自我的知識需求。

2. 進階使用者:主要為欲檢索搜尋藏品資料的工作者或研究人員,此類使用者的需求不僅僅是瀏灠最簡單的影像畫面可以滿足的,此類型的使用者多數希望在透過檢索動作得到藏品更多更深入的資料。

3. 內容建置及資料庫維護者:是為提供完整性核心技術的人員與藏品資料著錄人員,技術的人員除了負責資料庫與檢索系統的開發、建置與管理以外,還包括藏品資料匯入、前端頁面設計等,藏品資料著錄人員則需利用此開發系統,進行線上著錄和校對等工作。

4. 決策者:主要是內部高階決策人員的決策分析,此部份著重於文化資產的保存及知識的推廣[51] [19]。

資料庫的整合與連結也是設計前必須考量的。跨資料庫連結有兩個意義,一是與他館資料庫資訊交換的需要,另外則是不同類型資料庫的連結。由於資料庫越來越多,倘若每一個資料庫只滿足自身的管理便利與檢索需求,而無須考量其他單位的做法,則「使用者會浪費許多時間在選擇與專指性的資訊檢索介面的學習上,造成使用障礙」,形成一個個的資訊孤島。[52] [20]

(二)系統與資料庫開發程序:

1. 需求分析:系統分析師在軟體開發計畫限期內,根據訪談,分析並適時引導出使用者確切需求,並參考後設資料需求規格書,完成軟體需求規格書,規格書內容主要包含系統概述、功能需求、計畫時程。完成時,系統分析師、受訪者與需求單位主管簽名並確認。

2. 資料庫與檢索系統設計:系統設計師應在軟體開發計畫書限期內,根據後設資料需求規格書、軟體需求規格書,完成軟體設計規格書,規格書內容主要包含系統設計規格(系統架構、系統環境、資料異動流程)、操作介面規格設計(網頁架構、欄位分析與設計)與資料庫設計規格(Entity Relationship Diagrams、Table Definition)。完成時,系統分析師、受訪者與需求單位主管簽名並確認。

3. 網頁與檢索系統製作:依據主題特色,製作符合其風格的網頁呈現。

4. 資料庫開發:根據軟體需求規格書、軟體設計規格書,進行資料庫系統程式開發。

5. 資料庫與檢索系統測試修改:測試小組應依階段審查工作作業指導書規定進行審查與修改,完成測試後應填寫測試報告交由負責人員審核。

(三)資料匯入與校對:系統和資料庫建置完成後,接下來就是要將資料匯入資料庫中。

1. 資料轉入:將已完成數位化之物件資料,轉入資料庫中。

2. 檢索系統:待數位化物件資料轉入後,進行檢索系統測試,觀察是否能順利檢索物件資料。

3. 檢索系統上線:上述相關程序完成後,則可將網站開放,以利公眾使用此系統檢索其所需之資料。

4. 複製備份、異地備援:為了防止資料庫資料在往後開放運作之後,可能遭遇突如其來、不可預測的事件而導致資料的損失,所以有必要尋找另一個安全的場所將所有的資料予以備份保存。

依據上述系統與資料庫架構規劃建置出來的系統,最好為一致化整合性功能的系統,透過整合的介面依各單位作業特性來建置具相容性的系統,所建議應具備的功能大致上有:

(一)WEB 環境:具有電子商務上的應用,並能提供各項加值性服務,且透過瀏覽器就完成全部作業管理的程序。

(二)搜尋檢索:提供分散式檢索及強大資料庫之檢索能力,以提供使用者檢索文物內容的資訊。

(三)流程管理:動態更改作業管理,可做網路作業流程的控管,使其作業管理能一致化且透明。

(四)內容建立:來自於Metadata 系統的建置,可整合Metadata 系統功能,以做為資料庫內容資料。

(五)管理作業:一般藏品資料的新增、維護、修改、刪除、設計及文件的產生。

(六)資料庫整合:可整合來自於各個不同的分散或異質資料庫。

(七)權限控管:依各處需求針對各子功能做帳號權限的控管。

(八)跨平台環境:其系統必須能具有跨平台的功能。

(九)其他:展覽提件的控管、多人多工的平台、友善的使用者介面、便利的資料維護及管理機制、以及整合性強,可連結原先其他原有的管理系統等等[53] [21]。

[54] <回 到 目 錄>

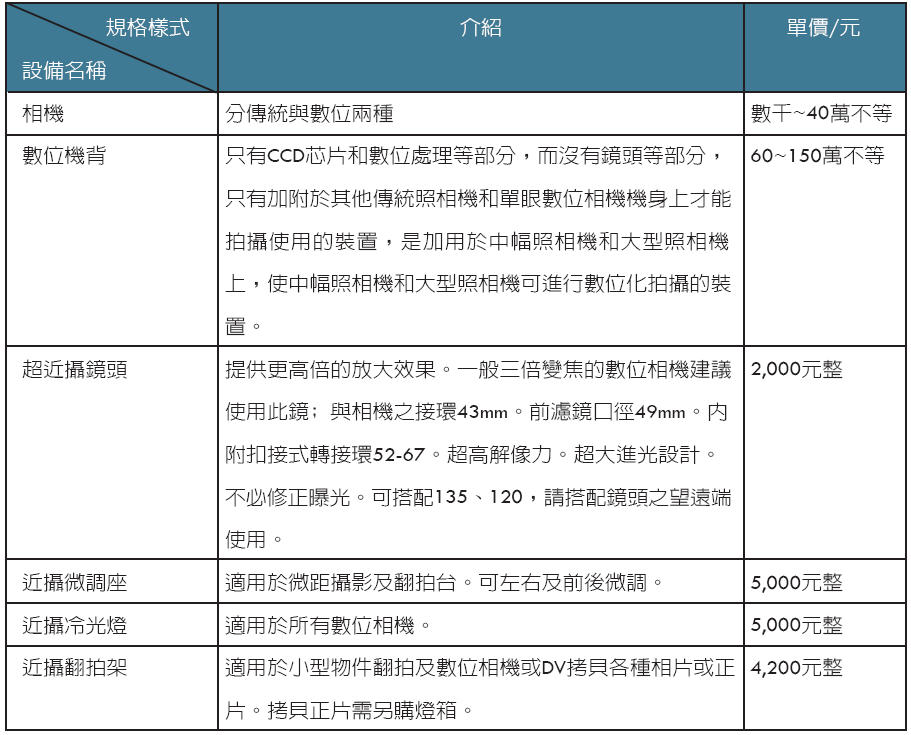

表6-1、數位化設備樣式介紹表

|

設備種類 |

機器樣式 |

|

滾筒掃描器[63] [22] |

|

|

桌上平台式掃描器[64] [23] |

|

|

具備光罩的桌上掃描器[65] [24] |

|

|

桌上自動進紙式掃描器[66] [25] |

|

|

桌上型無邊縫書籍掃描器[67] [26] |

|

|

仰面式書籍掃描器[68] [27] |

|

|

專業多用途掃描器[69] [28] |

|

|

數位相機 |

|

|

數位機背[70] [29] |

|

(一)數位化設備規格比較

表6-2、數位化設備規格比較表

|

比較項目

設備類型 |

可掃描尺寸 |

掃描速 A2以上尺寸 |

光學最高解析度(DPI) |

垂直線是否變形 |

適合物件 |

是否適合大量連續生產 |

對文物的傷害 |

機器單價/元 |

|

滾筒掃描器 |

A1 |

6分鐘/次 |

4800 |

不一定 |

單張紙類 |

可 |

離心力 |

100萬 |

|

桌上平台式掃描器 |

A3或A4 |

無支援A2以上尺寸 |

600- 4800 |

不會 |

單張紙類 |

可 |

要拆書,接圖 |

10萬 |

|

具備光罩的桌上掃描器 |

A3或A4 |

無支援A2以上尺寸 |

600- 4800 |

不會 |

單張紙類、正片 |

可 |

要拆書,接圖 |

15萬 |

|

桌上自動進紙式掃描器 |

A3 |

無支援A2以上尺寸 |

600 |

不會 |

單張紙類 |

可 |

要拆書,接圖 |

20 萬 |

|

桌上型無邊縫書籍掃描器 |

A3 |

無支援A2以上尺寸 |

600 |

不會 |

單張,書籍 |

可 |

前後頁容易脫落 |

20萬 |

|

仰面式書籍掃描器 |

A1 |

一分鐘以內 |

300 |

不會 |

單張,書籍 |

可 |

光線的熱度,紅紫外線傷書, 壓玻璃傷書 |

450-600萬 |

|

專業多用途掃描器 [71] [30] |

A1 |

一分鐘以內 |

1600 |

不會 |

照片、書籍、期刊、 報紙、地圖、書畫、 紡織品、 植物標本、可平放的立體物件、玻璃畫、皮影戲偶、玉玦等 |

可 |

幾乎無傷害 |

160-350萬 |

|

數位相機 |

視原件大小 |

快 |

800萬 |

邊角可能會變形 |

不限 |

不可 |

光線的熱度,紅紫外線傷書 |

20-40萬 |

|

數位機背[72] [31] |

視原件大小 |

快 |

1600萬 |

邊角可能會變形 |

不限 |

不可 |

光線的熱度,紅紫外線傷書 |

100-150萬 |

(二)翻拍設備與其他相關配件:

表6-3、翻拍設備與其他相關配件

(一)成本構成要素

藉由掃描進行數位化所需成本,其要素主要由三方面構成:材料費、勞務費及經費:

1. 材料費主要為工作所使用之耗材費用。

2. 勞務費主要為工作人員之薪資。

3. 經費可分為直接經費及間接經費:

(1) 直接經費包括資訊設備及掃描器之費用及折舊費、資訊軟體之費用等。

(2) 間接經費包括掃描空間之折舊費或租金、修繕費、保險費、水電費、雜費等。

限於資料有限,本參考標準之成本分析,僅依據勞務費用及直接費用,對單張影像掃描成本略做估算。

(二)成本估算

1. 計算方式:

依據設備攤提的算法,可分為兩種:

(1) 依使用年限設定設備攤提費用

(勞務費(元)+設備攤提費用(元))/數位產出數量(張)

=每張成本(元/張)

A. 勞務費主要為人員薪資

B. 設備攤提費用=(設備費用+軟體費用)/使用年限

(2) 依數位總產出設定設備攤提費用

勞務費(元)/數位產出數量(張)+(設備費用+軟體費用)/數位產出數量(張)=每張成本(元/張)

2. 計算實例:

(1) 基本設定:

一單位進行檔案數位化,安排人員兩名,一人負責掃描、一人負責整理及校驗,使用設備為電腦兩部及一台專業多用途掃描器。

A. 設備:電腦設備30,000×2=60,000元

專業多用途掃描器3,500,000元

軟體:Adobe Photoshop 約20,000元

B. 人力:薪資 30,000 元/月

C. 原件大小:3*5大小的照片

D. 每月(20工作天)數位產出:約10,000張

E. 使用年限:4年(依各單位會計設定而定)

(2) 依使用年限設定設備攤提費用

A. 勞務費用=60,000元

B. 設備攤提費用=(60,000+3,500,000+20,000)/4=895,000元/年

換算成每月則為74,583元/月

每張成本=(60,000+74,583)/10,000= 13.5元/張

3. 建議

本參考標準所列成本計算僅為初步評估,主要考量僅限於設備及人力資源,但仍可依此簡易公式約略推算各單位成本控制之重要因素:

(1) 人力資源方面,因掃描作業固定,可藉由訓練專業工讀生進行,以降低薪資費用之支出,而校驗之工作需具備影像處理專長之人員進行,建議聘任專職人員進行,已確保影像品質。

(2) 高階設備雖然價格昂貴,但若有助於數位產出速度增加,亦即降低勞務費之支出,並不代表總成本一定增加。反之,若採用低階設備而導致數位產出降低,亦即增加勞務費支出,亦不代表總成本一定降低。因此設備採購前需經由整體評估及計算,方決定設備使用等級。

表6-4、其他成本參考資料(98.01資料):

|

設備與數位化方式 |

參考價格 |

|

委外掃描 50MB以上 |

(1MB/新台幣5元) |

|

50MB以下 |

(1MB/新台幣10元) |

資料來源:拓展臺灣數位典藏計畫彙整。

[74] <回 到 目 錄>

[85] [31] 數位機背廠商資訊,檢索:2009年1月,Leaf: http://www.leaf-photography.com/。Phase one:http://www.phaseone.com/。

數位化工作的進行可分兩種,一種為自行數位化,另一種就是委外。

一個計畫委外的決策通常需要經過一段時間去評估分析,計畫委外的考量除了達到成本的效益以外,還必須要考量到數位化出來的品質與成果,也就是說計畫執行者必須清楚知道委外的原因,究竟是為了節省計畫成本,還是為了提高數位化工作流程的效能,亦或是數位產出的品質等等,委外的原因不同,預期獲得的效益也相對不同,中間使用的方法也不會相同。綜合以上這些考量,來評估計畫是否要委外製作。

各計畫在決定是否要將數位化工作委外,大致上可以從以下幾個方向來做考量:

(一)以局部委外為主

在考量數位化工作委外,根據其委外內容的複雜性及效益,可歸納出四種類型:

1. 複雜性低,但找人來代勞比較有效率的,這類型屬於成本考量。

2. 複雜性低,但選擇委外出去,是因為廠商有更聰明、更專業的方法來做這件事的,可縮短時間成本者,就屬於效益考量的類型。

3. 複雜性較高,所需投資的設備成本高,而且要花很多心力者,會選擇委外。

4. 最後一種則是不僅複雜性高,委外之後可以仰賴對方把整套流程重整、代為運作,計畫單位的人員則是居於品質監控與協助的角色。

委外工作現在的發展階段已經從成本考量走到效益導向,越來越多的計畫在做委外考量是因為「這件事給別人做,會比自己做得更好」而委外,而不是僅只是為了省錢的成本考量而已。所以

(二)成本不見得低,但效益比自己做好

由於典藏級的數位檔,在品質要求上有一定的標準,所以在計畫考量委外時,可以將這部分一併列入考慮,雖然成本不見得會比較低,但出來的數位檔品質若是優於自行數位化的話,委外對計畫單位來說會比較好。

(三)自己沒有的技術,委外專業

許多計畫單位在進行立體物件數位化工作時,通常會選擇拍攝的方式來進行,但是攝影是一門很專業的技術,在計畫執行的有效期限內,很難在特別在計畫內培養一批專屬的人才來拍攝,因此委外給專業的公司或攝影師,能將數位化的工作做得更好、更專業。

評估分析好委外的目的後,如何做好便需要詳實的步驟和目標。國立臺灣大學圖書館的《岸裡大社文書》影像數位化工作,為確保數位化後的影像之品質與數位化工作流程的完善,特別製作「《岸裡大社文書》典藏數位化影像製作規範」做為委外廠商與工作人員的工作依循。由於篇幅過大,故列於附件九,以供參考。

數位化完成後的資料在累積了一定的工作成果之後,除了典藏跟保存國家文化資產一途與提供學術研究使用外,接下來就應該要思考有關開放的課題。這些集合所有工作人員努力完成的成果資料,在思考開放這個課題的時候,必需考量到要保障數位內容使用的版權歸屬,評估分析何種方法可以保護數位資料不被別人非法存取,以避免不必要的損失。數位化內容的好處在於容易處理、複製、傳播與保存,但也使得資料盜取變得越來越容易,除了會威脅到原創者的利益,也可能減低到原創者的繼續創造創新的意願;因此,數位內容的保護與對相關權利作特定的宣告及管理,就佔了很重要的角色。為了因應這樣的問題, 數位版權管理技術因而產生。

而數位版權管理技術(DRM ; Digital Rights Management)簡單來說就是一種數位資料的保護管理機制,它提供了影像、聲音和影音的數位內容保護。

(一)一般來說DRM技術包括[86] [32]:

1. 提供 PKI (金鑰管理系統,Public Key Infrastructure)架構下的授權機制。

2. 針對視訊、音訊及影像提供浮水印及加密。

3. 通常會提供便利的小額付款作為版權交易的支付工具 。

(二)數位版權管理技術的類型

一般來講大致上可以分為以下幾種類型:

1. 針對這些資料的數位檔提供浮水印加密機制。浮水印的加密機制主要是將一張圖檔〈如logo〉放入需要加密的數位檔中,一旦此數位檔被懷疑有被盜用的嫌疑時,就可以透過浮水印檢視的機制來取出數位浮水印,用來做為此數位檔的智慧財產權認證。一般的數位浮水印技術可分為兩大類:一種是可視的的浮水印技術,另一種是不可視的浮水印技術。

(1) 可視的浮水印技術,也就是加入的浮水印是可以被肉眼所看見的。這類浮水印技術的主要優點就是不必經由任何運算,就可以直接辨識出擁有者的logo。

(2) 而不可視的浮水印技術,則是即便數位檔加入浮水印,也無法直接從外觀上明顯地判別出來。在經過模糊化之處理、清晰化之處理、失真壓縮後還原、放大縮小、旋轉剪下、貼上處理等各種破壞處理後,依然可以分析出清楚而且可辨識的浮水印。雖然這類浮水印技術在取出數位浮水印時需透過一公開演算法的運算程式才能得到,但相較於可視的浮水印技術,不可視的浮水印技術具有較佳的能力來抵抗各種類型的破壞測試,對數位資料的保護也就來的更好。

2. Copy Protect,防止重覆拷貝、或限制拷貝次數:多家媒體公司發展這樣的技術,以防止未經授權的非法拷貝、傳播,例如:部分網頁上將複製、剪下和貼上等編輯功能拿掉,以及部分音樂光碟與影音光碟加入防止盜拷機制,最有名的不外乎是蘋果電腦所開發的 iTunes線上音樂購物服務等,這些都是屬於Copy Protect的機制。

3. Keypro保護鎖:具有不可拷貝性,一般來說可分為軟體與硬體防盜拷兩種方式。軟體保護鎖是原廠軟體為了保護著作財產權,利用各種加密方式防止駭客破解盜考軟體,Keypro之所以能有作用,乃在於系統送出詢問訊息後,需由Keypro做出正確的回應,程序始能繼續進行。硬體的部分,近幾年來,已有許多大廠紛紛發展具有Keypro功能的晶片,並將這樣的技術應用在相關的產品上。但多數的技術人員認為,最佳的防止盜拷的解決方式應該結合硬體和軟體共同實現。因為軟硬體進行雙重加密,而使得數位版權管理系統更難以被駭客侵入與不當取得數位資料。

4. 密碼學:將加密的部分寫在圖檔裡面,每隔幾個bite放置一個加密數字,此種方法在讀圖時,會使用專門讀圖的軟體。

5. 二維條碼:將二維條碼做成顏色很一致的圖檔,壓在圖檔的某一區塊上,一般來講二維條碼多為黑白或同顏色的深淺,完全沒有濃淡可言就沒有辦法使用這個方法,這就是二維條碼的限制性。

6. PKI(公開金鑰架構):由一個公鑰與私鑰所組成,在讀取加密的資料時,讀取的軟體會分別確認公鑰與私鑰是否正確,均比對正確後,才可讀取加密資料,例如:PDF的加密使用、自然人憑證均為使用PKI加密的例子。為了確保資料的安全性,採用一個安全政策來確保身分認證、不可否認性、資料完整性、資料機密性和授權是絕對必要的。公開金鑰架構(Public KeyInfrastructure,PKI)就是足以符合這些要求的解決方案。PKI 是唯一可以符合下列 5 項數位安全要求的機制:身分認證,不可否認性,資料完整性,資料機密性及存取控制。PKI 的安全環境是建立在密碼學之上,為了符合這些安全需求, PKI 是一項非常有效的工具,提供在 Intranet、Extranet 及 Internet網路環境間交換資訊的信任基礎。

[87] <回 到 目 錄>

[88] [32]工研院電通所數位內容保護技術介紹 - DRM & watermark。

撰寫「照片數位化工作流程指南」的原因,就是希望對機構單位、民間團體或個人在進行數位典藏工作之前提供幫助,此套參考標準若是完成,應可達到下列的目的:

(一)重現藏品原貌:使得藏品資料得以原始風貌在網路上流通,並提供各級校院師生和研究人員一個全新的服務環境。與傳統印刷出版相較之下,可包含更多傳統紙本媒體無法提供的樣貌型式,使藏品資料的展現不再因侷限於載體特性,而影響藏品資料的呈現。

(二)便利的傳遞管道,造福更多的資訊需求者:站在研究的角度,相較於原先博物館研究藏品的規定與處理程序,通常需要花費許久的時間來取得博物館內的許可,才得已觀看研究藏品,數位化後,配合便利的線上檢索與圖檔傳送機制,博物館可協助藏品資料需求者擺脫取得研究觀看藏品許可的夢魘,提供更為便利的數位化藏品研究服務。

(三)可在任何地方,任何時間上網檢索所需之藏品資訊:對紙本類的印刷品而言,提供快速地資訊檢索,且無時間、空間限制之虞。

(四)金錢與空間的經濟效益:相較於紙本類的印刷品和翻拍的正片等,數位化的藏品可為博物館節省更多的館藏空間、更促進資料流通、館際互相調借,以及資料處理與保存的成本。數位化的傳遞過程,更可以使藏品的流通更為容易、也更為快速,並且節省了許多等待的時間。例如,將數量稀少的藏品資料以數位化形式置於網路資料庫中,供多位使用者同時上網、快速檢索、瀏覽、閱讀或存取,使用者不必往返奔波,也不必費心等待取得館內公文。

(五)有效提升藏品資訊應用的便利性:數位化的藏品資訊具有方便攜帶的優點,除了方便閱讀、擴充相關之內容外,更有助於利用多媒體來呈現藏品資料,讓大眾更容易接受,並且透過詞彙檢索功能的應用,可快速地搜尋藏品資料中的特定資訊,更便於整合或深入研究。

(六)提升藏品內容的教育應用:藏品資料取得容易後,有助於教師們使用,將課本內容結合藏品資訊,加深學生印象,激發學生學習興趣,讓學生除了扮演資訊的使用者之外,同時也有能力成為數位資訊的創造者。

(七)減少紙張耗費,助於環保推動:就出版者而言,資料數位化已是大勢所趨,就博物館和圖書館而言,數位資源的應用與保存亦將成為新世紀圖書資訊服務最重要的資產與挑戰。由於數位化藏品的出現減少了紙張的損耗,相對於「減少紙張耗費,助於環保推動」而言亦是一大貢獻[89] [33]。

(八)降低數位化門檻:此參考標準能完整呈現數位化工作流程,讓有志於從事數位化工作者,對整個流程有整體性的初步概念與了解,進而增加數位化意願。此份參考標準還有另一個用意,那就是避免多頭馬車、加速數位分享、進而促進數位產業發展、平衡南北數位落差。

雖然已經盡可能的把進行照片數位化工作的各個面向都納入手冊中,但本書仍有其侷限,詳述如下:

(一)資訊設備更新快速,無法開列最新參考資訊:隨著科學技術日新月異的發展,照片掃描、拍攝方式一定是不斷進步,但參考標準只能羅列目前較適宜的相關設備與技術資訊,使用者在參考本文時,必須考慮到設備與技術需合時宜這點。

(二)補齊其他相片類藏品之數位化工作流程:本參考標準主要是針對「照片類」的藏品,希望之後能陸續把其他相片類的藏品資料一起收納彙整進來。

(三)「內容描述」欄位之規範問題:雖然藏品都在,可是目前正在進行數位化工作的這批人員,幾乎完全不是當時這些照片的收集者和拍攝者,完全不了解這些藏品的背景,也完全不瞭解它們當初是如何被產生或收集的目的。所以在進行「內容描述」著錄時,只能透過一些參考資料或訪問耆老來增加這個欄位內容的詳實性,不然,若只是單純的進行數位化的工作,僅是一種簡單的複製行為,並沒有把當時拍攝者所要呈現或保留的資訊完整延續下來,又若「內容描述」著錄有誤,恐誤導之後的使用者。所以「內容描述」這個欄位所要著錄的資訊內容,及如何考證,難有一定的標準,但卻是一個需要好好探討的問題。

最近這幾年,數位相機蓬勃的發展,幾乎到人手一機的普遍情況。數位化檔案快速流通的需求,也是大家所殷切期盼的遠景。政府這幾年持續努力推動e化工程,希望在不久的將來將台灣人文及自然科學方面的知識,透過數位化的轉換,達到資料的共享與流通。在這樣的立意之下,有典藏的單位陸續加入數位化工作的團隊裏,希望經由知識的共享再造台灣的文化特色。

雖然數位化的理念構想,已為大眾所接受與認同,數位化後的資料具有複製快速、成本低廉、不失真的優點,遠較於傳統銀鹽照片快速便利。但數位典藏的保存性,還未被證實可儲存多少年限的情形下,建議必須將數位典藏過後的資源,做成一份實際可收藏的物件,才是最完整的典藏方法。況且經由日本大學藝術學研究所攝影研究室的實驗結果發現,現有的熱昇華印表機、銀鹽式的照片沖洗機、顏料式噴墨印表機,都可以達到75年甚至100年的保存效果。同時電腦的環境,日新月異的情況下,很難掌控將來的相容性,如果有做一份物件備份的話,可以避免一些不必要的麻煩。因此經由數位化過後的影像,希望同時也能做好影像輸出的動作,來達到雙重保障的效果及最完整的數位典藏流程。

站在典藏的立場來看,總期望能將藏品永久的保存,傳統的銀鹽照片,已經過時間驗證其長久保存的效果,但要如何讓這些藏品原件能夠在歷使停留更長久的時間、是否還需要再次使用銀鹽照片複製翻拍保存,還有數位檔載體的保存問題、數位規格轉換的問題等,都須要實際技術的延續。在傳統與現代之間,如何在兩者之間權衡,考驗數位化工作單位的取捨與智慧[90] [34]。

[91] <回 到 目 錄>

專書:

洪淑芬著,《文獻典藏數位化的實務與技術》,台北:數位典藏國家型科技計畫 訓練推廣分項計畫,2004年2月,初版。

Konstanze Bachmann,《藏品維護手冊》,劉藍玉譯,台北:五觀藝術管理,2001年,初版。

數位典藏國家型科技計畫 內容發展分項計畫等著,《數位化工作流程》套書,台北:內容發展分項計畫,2005年1月,三版。

期刊論文:

翟振孝,〈建置人類學文物數位典藏後設資料的反思〉,《人類學知識的數位典藏與加值應用研討會》,2004年5月。

侯素蘭,〈國立台灣大學人類學系藏影像照片數位化之研究〉,《人類學知識的數位典藏與加值應用研討會》,2004年5月。

黃宛瑜、蔡淑韻,〈史語所「民族學調查照片資料庫」後設資料之擬定〉,《人類學知識的數位典藏與加值應用研討會》,2004年5月。

王嵩山,〈資訊再現與知識創造〉,《人類學知識的數位典藏與加值應用研討會》,2004年5月。

廖運尚,〈國史館採用無失真壓縮實作經驗談〉,《[94] 國史館館刊》,Vol 35,2003年12月,頁184-200。

蔡耀廣,〈從實務上談數位檔案的基本知識–結構、色彩、製作、保存 (上)〉,《[95] 中央研究院計算中心通訊》,Vol 18:13,2002年6月,頁98-102。

蔡耀廣,〈從實務上談數位檔案的基本知識–結構、色彩、製作、保存 (下)〉,《[96] 中央研究院計算中心通訊》,Vol 18:14 ,2002年7月,頁108-110。

張真誠〈淺談數位浮水印〉,《暨大電子雜誌》,Vol 16,科技類。

項潔、陳雪華、吳海如、洪淑芬,〈各國檔案數位化之探討〉,《檔案季刊》,2002年。

網路資源與其他:

中央研究院計算中心多媒體美術設計與資料處理小組,〈數位化技術規範〉,檢索:2009年1月,[97] http://www.ndap.org.tw/2_techreport/files/194.pdf。

文建會,〈數位檔案命名原則_v20(20040608)〉,檢索:2009年1月,[98] http://km.cca.gov.tw/download/rule/rule_name.pdf。

中研院資訊所,〈文物資產數位化規格參考規範〉,檢索:2009年1月,[99] http://www.ndap.org.tw/2_techreport/files/187.pdf。

台北東京數位影像資訊有限公司,書籍數位化製作與品質控管與流程。

MBS,魔法『忘れじのフォトグラフ;』。

[100] <回 到 目 錄>

[101] 附錄一:數位檔格式比較範例。

[102] 附錄二:桌上平台式掃描器與專業多用途掃描器效能測試。

[103] 附錄三:吸氣台示範。

[104] 附錄四:照片檔案命名規範。

[105] 附錄五:特殊照片範例。

[106] 附錄六:數位化老照片的藍光問題之解析。

[107] 附錄七:台灣大學古文書典藏數位化影像製作規範:針對《岸裡大社文書》。

使用設備:專業多用途掃描器-i2S

受掃物:4*6彩色照片、300dpi

.jpg)

附錄一圖1、各種數位檔格式比較圖例

附錄一表1、各種數位檔格式大小

.jpg)

資料來源:拓展臺灣數位典藏計畫彙整。

附錄二表1、兩種掃描器效能測試

|

設備 |

桌上平台式掃描器- EPSON Perfection 1270 |

專業多用途掃描器-i2S |

|

解析度 |

1200dpi |

1600dpi |

|

掃描後影像檔 |

|

|

|

評比 |

顏色明顯變暗 |

顏色與原件相符 |

資料來源:感謝磁軒公司提供設備測試。

照片曲度調整

![]()

.jpg)

附錄三圖1、原件不平整,兩邊翹起

附錄三圖2、利用吸氣台使原件平整

資料來源:感謝磁軒公司提供設備測試。

參與研發單位:臺灣大學圖書館、臺灣大學歷史學系、臺灣大學圖書資訊學系、、臺灣大學資訊工程學系

提供單位:臺灣大學圖書館

使用單位:臺灣大學圖書館

檔案命名規範

檔名共16碼

(一) 主檔名–共13碼,組成如下:

- 1-2碼:「PB」(大寫)代表從書中所輯出之照片。(2碼)

- 3-9碼:臺大圖書館所給該書或該照片圖版之條碼。(7碼)

- 10-12碼:照片出自該書之頁碼,原書未標頁碼則自行計數累加。單幅照片、單幅圖版等缺頁碼情況,遇缺補零。前置頁以小寫p加頁碼,後置頁以小寫b加頁碼;若前置頁為ii,則以p02表示,依此類推。(3碼)

- 13碼:序號。一頁中有多幅照片,則依序給號。書中若有夾頁,如第30頁與第31頁之間有大幅照片摺頁,則在30頁之後加序號表明。(1碼)

(二)附註說明:

- 排架號中之10-12碼(表書本頁數)在書本頁數超過一千頁時,仍以三碼表示如下:

|

a-1000 |

m-2100 |

y-3200 |

|

c-1100 |

n-2200 |

z-3300 |

|

d-1200 |

o-2300 |

|

|

e-1300 |

q-2400 |

|

|

f-1400 |

r-2500 |

|

|

g-1500 |

s-2600 |

|

|

h-1600 |

t-2700 |

|

|

i-1700 |

u-2800 |

|

|

j-1800 |

v-2900 |

|

|

k-1900 |

w-3000 |

|

|

l-2000 |

x-3100 |

|

- *例如:1250頁表示為“d50頁”、2101頁表示為“m01頁” 、2845頁表示為“u45頁”……依此類推。

- *注意:其中沒有b, p兩字母,因其已各代表前置頁及後置頁。

- 排架號中第13碼:序號。一頁中有多幅照片,則依序給號。書中若有夾頁,如第30頁與第31頁之間有大幅照片摺頁,則在30頁之後加序號表明。(1碼)

|

1 |

6 |

11-b |

16-g |

21-l |

26-q |

31-v |

|

2 |

7 |

12-c |

17-h |

22-m |

27-r |

32-w |

|

3 |

8 |

13-d |

18-i |

23-n |

28-s |

33-x |

|

4 |

9 |

14-e |

19-j |

24-o |

29-t |

34-y |

|

5 |

10-a |

15-f |

20-k |

25-p |

30-u |

35-z |

*如一頁中,照片超過9張後,則以a, b, c……繼續編號。

*若a, b, c……仍不足以表示,則以α, β, γ……繼續編號。

|

36-α |

37-β |

38-γ |

39-δ |

40-ε |

41-ζ |

42-η |

(三)檔名後面3碼(副檔名):一律小寫。

- JPEG檔:“.jpg”

- TIFF檔:“.tif”

.jpg)

附錄五圖1、照片前後反差大,且被攝物過度曝光。

資料來源:中央研究院民族學研究所。

Q問題:

在掃描部分老照片時發現,利用平台式掃描機掃描後,數位檔畫面會出現不明藍光,但照片本身尚屬平整,並無摺痕問題,因此推測應是老照片上常塗用蠟劑等塗料,塗料較多之處,掃描後便呈現為藍光。另一種推測可能則是平台式掃描器屬於熱光感應,而非冷光處理,由於藍光位置不定,也無法修圖,請問如何數位化此部分老照片,並必免造成相片內容資訊的流失。

工作小組曾討論過,若用捲筒式掃描器或可解決此一問題,但由於經費及維護相片原件,因此並沒有真正嘗試,目前做法,是將藍光部份紀錄在清單上,以利後續修改作業。

原件本身資訊及材質說明:

由於早期的老照片,沖洗的藥劑或染劑不一,大多為攝影師自行調配,甚至有人是從國外自行帶回特定的顯影劑,故必須先知道更多照片原件的資訊,以利找到問題點。

1. 原件多為黑白照片,但已泛黃。

2. 不只是此批照片如此,其他同時期所收集的其他照片亦有如此情況。

3. 出現藍光的部份,大多在照片四週邊緣。

4. 所謂藍光嚴格說來應是類似油彩,若將照片原件打橫,從邊緣平視過去會看見油彩光者,掃描後便會出現藍光。

5. 有一兩張有加護貝,掃描後藍光便會更明顯,但大多數原件沒有加護貝。

6. 拍攝時間從一九三零至一九六零年代者,較常出現此種情況。且泛黃的黑白照比尚未泛黃的黑白照更易出現此種情形〈同一張照片中,未泛黃部分與泛黃部份亦有此明顯差異〉。

7. 原件質地光滑,無味。

8. 拍攝者多無法查考,大抵包含個人相機、台中照相館、團體集會時攝影師拍照等幾類。

A建議解決方法:

1. 以斜角45度拿起照片,仔細察看光線在相紙上的呈現是否是一直線,如此可以藉由光線檢查照片是否真的平整,這一點比相紙平整的要求更為嚴苛。

2. 如果真的平整才考慮到,是否因為塗料的關係而造成反射,如果照片對光線的反應是平整的, 那麼掃描時的光線必須能有方向性(左側、右側、垂直光源)來減少或完全避開反射。

3. 因為翻拍的光線來源可以調整,所以或許可以使用相機翻拍試試看。

4. 使用可提供中左右的光源的掃描器,試掃看看,目的是調整光源,使得照片表面受光一致。

5. 若考量設備經費問題,必須使用平台式掃描器。由於問題中提到每次藍光的位置以及範圍都不同,所以使用平台式掃描器時,可以在照片上壓一本較重的書,盡可能讓照片與玻璃之間沒有縫細,試試看是否能解決問題。

6. 由於原件均為黑白照片,所以可以用18%的灰卡掃描,即掃成灰階。

7. 若問題點不是原件的話,有可能是掃描分色過程中,技術或儀器所造成的問題,或色溫誤差問題,針對數位化環境,重新調整設備設定,或利用影像處理軟體,針對造成色偏的原因來修正。

附錄七:台灣大學古文書典藏數位化影像製作規範:針對《岸裡大社文書》

參與研發單位:臺灣大學圖書館、臺灣大學資訊工程學系

提供單位:臺灣大學圖書館

使用單位:臺灣大學圖書館

一、前言

國立臺灣大學圖書館執行特藏組所藏《岸裡大社文書》影像數位化製作事宜。為確保典藏數位化影像之品質與 處理流程之完善,特製作本「《岸裡大社文書》典藏數位化影像製作規範」,廠商必須完全依本規範之規定進行影像數位化作業;本規範列為契約之一部分;圖書館 於驗收數位化成果時,將依照本規範之規定進行檢驗。

二、資料描述與廠商承製方法

自招標完成、得標廠商依與臺灣大學圖書館議定之進駐日期進駐圖書館開始作業,至民國□□年□□月□□日 止,預計完成《岸裡大社文書》二千件計約3,300頁之正片拍攝、以及正片之數位化影像製作。該檔案文件各件資料高廣尺寸不一,裝幀型式各異;部分資料一 頁含多件,廠商必須逐件拍攝;部分資料為一件即一冊,一冊含數十至數百頁,廠商必須逐頁拍攝;另有超大件資料,廠商必須以大型底片及精密相機拍攝(請參照 後述規格)。廠商於拍攝後,須再將正片加以數位化。因本專案所將數位化之資料甚為脆弱,廠商必須以不致損傷資料之方法,完全依原件順序加以拍攝並進行數位 化:廠商必須遵循契約及本規範內容,完成約定之數位化相關工作。

三、製作規格與約定事項

(一)製作文件項目

文件大小,拍攝120彩色正片與4X5彩色正片,再以全彩、光學解析度2400 dpi(含)以上之掃描器掃描底片,並以TIFF(Tag Image File Format)檔案標準格式儲存;各種尺寸之資料數量如下:

- 60X60公分之件:約▁頁(以4X5正片拍攝)。

- 30X30公分之件:約▁頁(以6X6/120正片拍攝)。

- 22X45公分之件:約▁頁(以6X12/120正片拍攝)。

(二)底片規格

- 彩色正片規格

A. 底材:醋酸纖維。

B. 厚度:3.8 mil 以上。

C. 感光度:ASA100 ±0。

D. 相反不軌:10-1/10000秒毋需補償。

E. 曝光補償:重複曝光4次以內毋需補償。

F. 片幅:120。

G. 色彩調諧:最佳色彩與中性灰階協調。

H. 使用乳劑:必須為同一批號。

- 黑白底片規格

A. 底材:賽璐璐厚片。

B. 厚度:7.0 mil 以上。

C. 感光度:ASA100。

D. 相反不軌:10-1/10000秒1/3-1格。

E. 片幅:4X10(8X10底片對開)。

F. 最高解析度:200線/MM。

(三)正片拍攝與數位化影像製作規格

- 資料尺寸偏小而裝裱於同一葉者,仍必須單件拍攝為一影幅,不得數件合拍攝於一影幅之中。

- 原件資料尺寸大者,建議以大型底片拍攝,儘量不分區拍攝為原則。如因原件過大以致4X10之底片仍無法達到理想之清晰度,則可將原件分區拍攝。此種情況, 各拍攝區域邊緣必須有1公分之重覆拍攝區。進行底片掃描之後,廠商必須完成接圖作業。經接圖完成之影像,所有接縫處之文字筆畫必須完整聯貫,不得有斷裂或 不齊之情形。

- 拍攝時必須涵蓋原件週邊至少0.5公分之範圍,掃描時亦同。

- 掃描120彩色正片與4X5彩色正片:

A. 光學解析度:以全彩、光學解析度2400 dpi(含)以上之掃描器掃描底片為450 dpi(含)以上之電子檔。

B. 動態濃度域(D-max):12 bit per RGB。

C. 動態濃度(Dynamic Density):不得小於3.5。

(四)含浮貼資料之拍攝與掃描

資料含浮貼者,先將該文件含浮貼正面之原樣(即浮貼覆蓋於原位)加以拍攝。其後將所有浮貼掀開,再次拍攝。此種情況之檔名命名必須遵循臺灣大學圖書館所訂定之原則。

(五)光碟備份之製作

- 廠商應提供壹份數位化影像TIFF檔之光碟備份。

- 廠商需以調整參數與檔案格式之方式,製作貳份JPEG 格式備份。自TIFF檔轉換為JPEG檔之壓縮比不得小於85,JPEG檔與原件之長寬比例誤差必須小於百分之三。在未加掛plug-in之情況下,必須可使用Netscape4.0與Microsoft Internet Explorer 5.0(或以上)版瀏覽器讀取該影像縮圖檔,且必須足以提供網路列印清晰、容易辨讀之文件。

- 光碟品質規格:

A. 容量:650MB(含)以上 。

B. 面板:熱轉印專用(Thermal Transfer Printing)。

C. 材質:上層抗磨塗膜、五層保護漆、24K金反射層、提高耐熱度之特殊染料層。

D. 底材:Polycarbonate。

E. 燒錄速度:適1X-12X。

F. 保存年限:光碟製造原廠保證於21 ±1℃,濕度40%之環境可達100年。

(六)光碟標識之印製:

採用至少雙色以上熱轉印,以605X300 dpi 轉印館藏機關名銜(國立臺灣大學圖書館)、資料名稱、光碟片編號(6碼流水號)、各片光碟所燒錄資料之起迄號(檔名起迄)、版權訊息、製作年月日等。該等轉印於光碟之資料,需與臺灣大學圖書館洽商後定稿。

(七)光碟之保護外盒:

每一片光碟備份,必須以透明、硬式、單片裝保護外盒加以保護;光碟保護外盒上不需加印文字。

(八)紙本備份之製作

- 紙本備份之紙質須為撕不破紙。

- 以數位化影像檔,輸出A3全彩稿三份。

- 依原件長寬比例縮放。

- 輸出稿上下各留份1公分以上,左邊(非裝訂邊)留份1.5公分,右邊(裝訂邊)留份4公分。

- 紙本備份之裝訂:裝訂方式與使用材料須與臺灣大學商議,經核可後始能進行全部之裝訂工作。

廠商輸出稿之影像之品質、紙張、用墨、裝訂型式等必須經圖書館核可後再進行全部之印製工作。廠商並須確保輸出品質穩定(例如墨色)與確保輸出稿無漏頁。

(九)底片之保存

- 底片保存夾:每一張底片必須以個別之無酸片夾保護。

- 底片保存頁:必須可適用於6X6、6X7、6X12、4X10之底片,材質須為無酸硬式之材質,且須具有使底片透空不互相黏貼、循環透氣度佳之特性。

- 底片除濕保存櫃:

A. 材質:高張力鋼板。

B. 收納容量:與底片保存頁合用,至少可容納6X6底片5,000張或6X7底片2,500張。

C. 除濕方式:記憶合金乾燥材自動回復。

D. 收納方式:正片保存頁可吊掛於滑軌。

E. 燈箱:內建於門扉或內壁

F. 灠片方式:可於保存櫃內移動底片保存頁,利用內建燈箱直接觀片,毋需將底片保存頁取出。

(十)廠商作業所需機器設備與工作方法

除作業場所中因作業所需之水電外,製作所需之機器設備與辦公用品等概由廠商自行準備。廠商應將所有成本攤算於製作數位化影像單價中,不得以任何理由要求額外費用。

(十一)拍攝與掃描格式及命名規則:

- 臺灣大學圖書館提供根據資料原件編號所製作之檔名清單與標籤,廠商拍攝時,須將臺灣大學圖書館所提供之機關名銜與檔名標籤,涵蓋於所拍攝之影像中。掃描底片時,亦必須涵蓋此標籤,並依此命名。

- 臺灣大學圖書館提供之檔名清單未就原件分數部分拍攝與掃描(原件以4X10底片拍攝仍無法達到理想的清晰度時)、含附件及浮貼等情況製作檔名。該等情形之檔案命名原則必須遵循臺灣大學圖書館所訂定之原則。如有疑義,必須與專責館員商議後定名再進行掃描。

- 經掃描接圖後,檔名依臺灣大學圖書館所提供之檔名規範訂定。

(十二)光碟與燒錄品質

相鄰文頁,即同一案之各文件之數位化影像電子檔應燒錄至同一張或相鄰之光碟片上。為確保光碟品質,所用 以備份之光碟須為650Mb以上、Thermal Printable光碟片如Kodak金片或更優於此之金片光碟,並以品質優良之光碟燒錄機燒製光碟,以確保燒製之品質。燒錄後之光碟片須使用熱轉印方 式,依臺灣大學圖書館之指定,印上本案館藏單位全銜及資料名稱(國立臺灣大學圖書館《淡新檔案》)、光碟編號:(□位流水號)及所燒錄資料之起迄案件號。 該等轉印於光碟之資料,需與臺灣大學圖書館洽商後定稿。

(十三)工作地點、場地、作業時間與規範

- 臺灣大學圖書館提供作業場地與作業所需之用電,場地之提供以臺灣大學圖書館特藏組現行組內配置得以提供之範圍為限。作業時間則配合圖書館之上下班時間。

- 為確保本專案相關電子檔案與資料原件之妥善處置,廠商工作人員應遵守臺灣大學圖書館之各種相關規則,並派駐至少一名專業人員負責管理各種相關事宜。若有違 反臺灣大學圖書館之相關規則,或造成文件典藏污損毀壞等情事,本校有權拒絕該工作人員進入作業場所,並得依文件毀損或損失情節之輕重,對廠商要求扣款賠 償。

- 因原件脆弱,故廠商工作人員作業過程必須小心操作,原件粘連之處,工作人員不得拆割。

(十四)電子文件保管

- 廠商於本案製作數位化影像光碟及備份資料,所有該等影像檔案及備份等本案相關產出資料及其內容之所有權、使用權、傳播權及智慧財產權等,皆為臺灣大學圖書 館所有。廠商不得有任何侵權行為。在作業過程中及契約工作完成後,廠商均應善盡電子文件及備份資料保管與保密之責,不得將該等資料加以複製、流傳或販售, 否則依相關法律規定追訴責任,並視侵權程度求償之。

- 廠商必須妥善保存原始電子檔案,隨時進行全面檢校工作,並同步列印紙本備份,確認光碟備份燒錄無誤;如因轉檔燒錄過程或操作不當等失誤而需作光碟備份之修正,廠商必須應用原始電子檔;以不要求本校調取原件重行製作為原則。

(十五)執行本專案能量需求與執行情況報告

廠商須於期限內完成所交付之拍攝、數位影像及備份製作工作。廠商按月除應提出工作進度統計報告之外,並 須繳交當月之成果,以及提出實際執行情形之報告書,以供本館評核廠商確實執行本案之能力。得標廠商之人力與設備配置均須符合本專案契約之約定,並列述於各 月之報告書中。

(十六)時程安排

廠商得標後第一個月,每星期需向圖書館特藏組報告執行進度與討論運作模式(請附書面資料,報告暨討論約 九十分鐘),廠商須於第一個月內確定工作模式,日後除非因實際需要而以書面申請,經圖書館核可,否則不得再行改變,但此種變更申請以一次為限。廠商確定工 作模式後,每月須向圖書館報告一次執行進度。若因廠商未及反應運作模式等廠商方面之因素而導致作業延宕,其責任由廠商自負。

(十七)品檢及改善需求

- 為確保文件拍攝時各影幅選取範圍正確無誤,廠商工作人員必須接受臺灣大學圖書館所指派陪同工作人員之指示;如選取範圍有疑議,須洽圖書館負責館員議妥後始進行拍攝。

- 每一筆經拍攝、掃描完成之文件,將進行二次檢驗(必要時得進行三驗),若有遺漏或不符合要求之文件,承包廠商須無條件修正,直至合乎要求為止。檢查項目包括:

A. 數位化影像品質之優劣。

B. 檔案命名是否正確。

C. 文件是否擺正。

D. 文件選取範圍是否得當(各文件是否確實留取週邊至少0.5公分;文件與文件之間的區分是否正確)。

E. 影幅邊緣是否切割到文字或文句;分為數部分拍攝之情形,經接圖完成之影像,所有接縫處文字是否完整。

F. 文件是否有所遺漏。

每一驗收期之檢驗進行至百分之二十結果,如上述任何錯誤或品質不良等之不良率達百分之三(含)以上,則承包廠商應負責檢驗整批數位化成果,並重新進行 拍攝與掃描作業。臺灣大學圖書館就廠商重新繳驗之成果進行第二次檢驗時,如發生如前述一般之不良率,則廠商必須重複上述之檢驗與重新拍攝與掃描工作。臺灣 大學圖書館第三次就廠商再次重新掃描之成果加以檢驗,如不良率仍在百分之三(含)以上,則本校得解除契約,並沒收履約保證金。

為確保數位化影像品質,除期末驗收總檢驗之外,廠商於掃描初期應連續三週,每週各安排一次檔案清查與影像拍攝、掃描製程品質討論會議,除討論檔案清 查、影像拍攝、數位化影像製作過程之處理事宜外,亦須討論檔案清查與影像拍攝及數位化影像作業如何銜接等工作程序問題。圖書館代表得抽檢廠商工作人員是否 按照所提之工作程序進行檔案清查與攝影及數位化作業,並抽驗成果。是項檢驗工作將與廠商拍攝及掃描作業同步進行。

四、其他

(一)建議廠商投標前必須出席說明會,以利確實評估數位化費用

本專案所將數位化之《岸裡大社文書》資料原件情況特殊,為使廠商投標之前,對該項資料確實瞭解,便於提 出合理之投標,特此建議擬參加投標之廠商出席圖書館於 月 日(星期 )上午 時 分舉辦之說明會(地點:台北市羅斯福路四段一號國立臺灣大學圖書館三 樓第一會議室。洽詢電話:02-23630231轉2275-2276/夏麗月主任或洪淑芬股長)。

(二)廠商工作時,必須完全遵循圖書館指派陪同工作人員之指示

因《岸裡大社文書》各件資料高廣尺寸不一,部分資料一頁含多件,廠商必需逐件拍攝;為確保拍攝影像選取 區域之正確無誤,且為確保資料不致於在作業過程中因處置不當而裂損,圖書館將指派工作人員全程陪同工作。廠商工作人員於資料取放、拍攝區域選取、檔案命名 等方面,均必須隨時接受本館工作人員之指示修正。

(三)文件領取與繳回

- 文件之領取:廠商駐館工作負責人每一工作日向圖書館本專案資料負責人提領並簽收,提領資料時應依檔案序號及實際工作速度適量提領。廠商提領資料後,僅能將資料放置於指定工作場所,禁止將資料攜離該指定區域。

- 文件之繳回:當日不論工作進度如何,必須於當日下午四時五十分前歸還所有提領之資料,不得留置資料於工作場所中。

[108] <回 到 目 錄>

Article printed from 拓展台灣數位典藏: http://content.teldap.tw/index

URL to article: http://content.teldap.tw/index/?p=993

URLs in this post:

[1] 壹、 引言: http://content.teldap.tw/index/?p=993&page=2

[2] 貳、 照片數位化工作流程圖: http://content.teldap.tw/index/?p=993&page=3

[3] 參、 前置作業介紹: http://content.teldap.tw/index/?p=993&page=4

[4] 肆、 實體數位化: http://content.teldap.tw/index/?p=993&page=5

[5] 伍、 後設資料庫建置: http://content.teldap.tw/index/?p=993&page=6

[6] 陸、 設備與成本分析: http://content.teldap.tw/index/?p=993&page=7

[7] 柒、 委外與數位內容保護: http://content.teldap.tw/index/?p=993&page=8

[8] 捌、 效益與展望: http://content.teldap.tw/index/?p=993&page=9

[9] 玖、 結語: http://content.teldap.tw/index/?p=993&page=10

[10] 參考文獻: http://content.teldap.tw/index/?p=993&page=11

[11] 附錄: http://content.teldap.tw/index/?p=993&page=12

[12] [1]: #_ftn1

[13] <回 到 目 錄>: http://content.teldap.tw/index/?p=993

[14] [1]: #_ftnref1

[15] <回 到 目 錄>: http://content.teldap.tw/index/?p=993

[16] [2]: #_ftn2

[17] [3]: #_ftn3

[18] Joint Photographic Experts Group: http://en.wikipedia.org/wiki/JPEG

[19] [4]: #_ftn4

[20] <回 到 目 錄>: http://content.teldap.tw/index/?p=993

[21] [2]: #_ftnref2

[22] [3]: #_ftnref3

[23] [4]: #_ftnref4

[24] [5]: #_ftn5

[25] [6]: #_ftn6

[26] [7]: #_ftn7

[27] [8]: #_ftn8

[28] [9]: #_ftn9

[29] [10]: #_ftn10

[30] [11]: #_ftn11

[31] [12]: #_ftn12

[32] [13]: #_ftn13

[33] <回 到 目 錄>: http://content.teldap.tw/index/?p=993

[34] [5]: #_ftnref5

[35] [6]: #_ftnref6

[36] http://proj1.sinica.edu.tw/~ndaplib/channels/dlm_paper/digi_arch.pdf: http://proj1.sinica.edu.tw/~ndaplib/channels/dlm_paper/digi_arch.pdf

[37] [7]: #_ftnref7

[38] http://www.konicaminolta.com.tw/product_07.htm: http://www.konicaminolta.com.tw/product_07.htm

[39] [8]: #_ftnref8

[40] [9]: #_ftnref9

[41] [10]: #_ftnref10

[42] [11]: #_ftnref11

[43] http://digital.photosharp.com.tw/DIGITAL/Content.aspx?News_No=2467: http://digital.photosharp.com.tw/DIGITAL/Content.aspx?News_No=2467

[44] [12]: #_ftnref12

[45] [13]: #_ftnref13

[46] [14]: #_ftn14

[47] [15]: #_ftn15

[48] [16]: #_ftn16

[49] [17]: #_ftn17

[50] [18]: #_ftn18

[51] [19]: #_ftn19

[52] [20]: #_ftn20

[53] [21]: #_ftn21

[54] <回 到 目 錄>: http://content.teldap.tw/index/?p=993

[55] [14]: #_ftnref14

[56] [15]: #_ftnref15

[57] [16]: #_ftnref16

[58] [17]: #_ftnref17

[59] [18]: #_ftnref18

[60] [19]: #_ftnref19

[61] [20]: #_ftnref20

[62] [21]: #_ftnref21

[63] [22]: #_ftn22

[64] [23]: #_ftn23

[65] [24]: #_ftn24

[66] [25]: #_ftn25

[67] [26]: #_ftn26

[68] [27]: #_ftn27

[69] [28]: #_ftn28

[70] [29]: #_ftn29

[71] [30]: #_ftn30

[72] [31]: #_ftn31

[73] http://www.kphoto.com.tw/front/bin/home.phtm: http://www.kphoto.com.tw/front/bin/home.phtm

[74] <回 到 目 錄>: http://content.teldap.tw/index/?p=993

[75] [22]: #_ftnref22

[76] [23]: #_ftnref23

[77] [24]: #_ftnref24

[78] [25]: #_ftnref25

[79] [26]: #_ftnref26

[80] [27]: #_ftnref27

[81] [28]: #_ftnref28

[82] [29]: #_ftnref29

[83] [30]: #_ftnref30

[84] http://www.cx-media.com: http://www.cx-media.com/

[85] [31]: #_ftnref31

[86] [32]: #_ftn32

[87] <回 到 目 錄>: http://content.teldap.tw/index/?p=993

[88] [32]: #_ftnref32

[89] [33]: #_ftn33

[90] [34]: #_ftn34

[91] <回 到 目 錄>: http://content.teldap.tw/index/?p=993

[92] [33]: #_ftnref33

[93] [34]: #_ftnref34

[94] 國史館館刊: http://readopac.ncl.edu.tw/cgi-bin/ncl9/ncl9detail?632c37393030353139382c4e5a5361676169756f4b41464a2

c32302c

[95] 中央研究院計算中心通訊: http://readopac.ncl.edu.tw/cgi-bin/ncl9/ncl9detail?632c36383630303430372c587055446c44646166475950672

c32302c

[96] 中央研究院計算中心通訊: http://readopac.ncl.edu.tw/cgi-bin/ncl9/ncl9detail?632c36383630303430372c424c6c4744474a4b48707a6a612

c32302c

[97] http://www.ndap.org.tw/2_techreport/files/194.pdf: http://www.ndap.org.tw/2_techreport/files/194.pdf

[98] http://km.cca.gov.tw/download/rule/rule_name.pdf: http://km.cca.gov.tw/download/rule/rule_name.pdf

[99] http://www.ndap.org.tw/2_techreport/files/187.pdf: http://www.ndap.org.tw/2_techreport/files/187.pdf

[100] <回 到 目 錄>: http://content.teldap.tw/index/?p=993

[101] 附錄一:數位檔格式比較範例。: #1

[102] 附錄二:桌上平台式掃描器與專業多用途掃描器效能測試。: #2

[103] 附錄三:吸氣台示範。: #3

[104] 附錄四:照片檔案命名規範。: #4

[105] 附錄五:特殊照片範例。: #5

[106] 附錄六:數位化老照片的藍光問題之解析。: #6

[107] 附錄七:台灣大學古文書典藏數位化影像製作規範:針對《岸裡大社文書》。: #7

[108] <回 到 目 錄>: http://content.teldap.tw/index/?p=993

Click here to print.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)