國立澎湖科技大學「數位典藏-澎湖石滬形式與文化(Ⅲ)」數位化工作流程

Tags: Metadata, 典藏, 台灣, 工作流程, 影像, 數位, 數位內容, 數位典藏, 數位化, 數位化工作流程, 數位攝影, 文物, 會議, 生活與文化, 生物, 藝術, 論文, 資料庫 發表: 2010-03-11, 點閱: 11,032 , 加入收藏櫃 , 列印

,

列印

,  轉寄

轉寄

計畫單位:國立澎湖科技大學

計畫名稱:數位典藏-澎湖石滬形式與文化(Ⅲ)

石滬捕魚為一種古老的世界性漁撈活動,根據文獻的記載,石滬的出現最早為新石器時代。歐美、日本、台灣、菲律賓、泰國、玻里尼西亞、美拉尼西亞等太平洋諸島都有石滬分佈。石滬是珊瑚礁棚漁業文化的特色之一,但並非每個地方均能有石滬,因為石滬具有特殊的構築條件;澎湖群島有近百個島礁,海岸線曲折蜿蜒長達320公里長,潮間帶淺棚寬廣,傾斜度小,潮差又大,玄武岩與咾咕石等石材又極易取得,於是利用天賦優渥的地理條件,在海田上造滬捕魚。

澎湖的石滬推估已有300多年的歷史,2006年的統計有587口,為全世界密度最高,數量最多的潮間帶大型結構物,堪稱台灣最有潛力登錄為世界文化遺產的項目之一。本計畫旨在建立澎湖地區石滬相關資料與文物較完整之數位典藏資料庫。網站內容以澎湖587口石滬為主軸,將相關資料區分為「專有名詞」、「建築形式」、「產業」、「鳥瞰石滬」、「人文」、「信仰傳說」與「其他」七大主軸,提供了豐富的研究與教學素材。這當中包含500多座石滬的照片及基本資料、衛星定位、石滬測量數據、石滬的型態與演進、石滬結構、相關漁法與漁具裝備、3D飛行模擬影片、2D工程圖、石滬空拍影像及影片…等,內容包羅萬象,為目前國內外資料最豐富之石滬線上百科。

計畫網站:http://www.daweir.npu.edu.tw/

典藏內容:

本計畫典藏標的為澎湖的石滬,由於石滬係散佈在澎湖潮間帶的大型構造物,因此不像一般典藏品需要一個收藏的場所,但也無法任意的移動,因此以洪國雄老師(1999)所編著的「澎湖的石滬」一書,授權做為相關資料典藏的出發點,並於計畫期間進行新一次「滬口普查」(現地補充清查、攝影、測量…等),利用GPS衛星定位儀,將每一石滬位置之經緯度標示出來,並拍照測量所調查的石滬現況,將其所有資料全面數位化,如此能讓典藏的內容更為豐富而充實。

.jpg)

其次,由於石滬散佈海上,如果沒有足夠的視覺高點,無法顯示它的壯觀與瑰麗,因此以輕型直升機配合攝影與錄影的方式,擷取影像與視訊,如此方能真實呈現澎湖石滬的偉大面貌。除此之外,利用最先進的資訊科技,整合大地影像,運用3D立體虛擬實境及飛行模擬方示展示石滬之地理位置與基本資料,藉由空中導覽俯瞰澎湖石滬群,以體會先人智慧結晶。

計畫工作流程:

數位化工作流程說明

一、蒐集文獻資料

本研究之資料蒐集,係採用二手資料為藍本有關澎湖石滬的研究,以陳憲明教授(1996)的論文首開研究的先河,而資料

較為完整的當屬洪國雄老師(1999)所編著的「澎湖的石滬」一書,並在多次與澎湖縣文化局的接洽之下,終於取得當時

調查的574口、28大冊原始資料(圖1),做為本計畫數位典藏相關資料的主要依據。另外蒐集相關研究文獻、地方史料等

資料,還包括澎湖農漁局的漁場古圖正本、石滬持有人副本史料、相關的契約文獻,以及歷年來相關研究資料。因地方

史料歷時年代久遠,資料封存於澎湖縣政府農漁局倉庫內,蒐集整理較為耗時,約半年左右才得以全數清查完畢(圖2)。

|

圖1 澎湖縣文化局提供的石滬原始資料 |

|

圖2 澎湖漁場古圖史料 |

二、檢閱清冊物件

檢閱清冊物件,掃描文物相關影像資料,並將數位影像轉換規格成典藏級圖檔及文字說明。由於典藏文物為日據時期漁

場古圖,部份文字辨認度不佳,平均檢閱一件舊有文物資 料約10 分鐘。(圖3~圖6)

|

圖3 澎湖古漁場圖複本(示範者:李明儒老師) |

|

圖4 主要的掃描器 (Epson A3規格高階掃描器) |

|

圖5 掃描古文獻建檔(示範者:陳宗惠) |

|

圖6 於Excel建立文字說明資料 (欄位包含編號、漁場圖冊、漁場位置、點之位置、漁場區域、免許證號) |

三、備份圖檔

待圖檔轉換工作告一段落之後,備份檔案至外接式硬碟,並且燒製典藏級圖檔光碟。燒錄完成的檔案需再加以開啟檢驗,確保已經備份的檔案為完整、可使用的資料。所有資料亦會儲存於主要伺服器當中。(圖7~圖8)

|

圖7 備份檔案:(方式一)燒錄光碟 |

|

圖8 備份檔案:(方式二)備份至二台伺服器及一台專用電腦 |

一、石滬直昇機空拍攝、錄影由於石滬為大型的構造物,如果沒有足夠的視覺高點,無法顯示它的壯觀與瑰麗,因此以輕型直升機配合攝影與錄影的方式,擷取影像與視訊,如此方能真實呈現澎湖石滬的偉大面貌。並將相關的內容數位化後,納入資料庫內,免費開放供民眾檢索欣賞。而且利用輕型直升機的攝影,也可以在較節省的經費與較經濟的時間內,取得較多石滬的完整影像。(圖9~圖14)

|

圖9 輕型直升機(機型:BK-117,中興航空公司) |

|

圖10 馬公航空站起飛 |

|

圖11 空拍工作情形 |

|

圖12 空拍石滬群影像(吉貝嶼) |

|

圖13 空拍石滬群影像(白沙鄉) |

|

圖14 空拍作業路線示意圖 |

二、石滬現地調查工作

澎湖石滬興建於潮間帶上,故為詳盡了解石滬現狀,需進行現地滬口調查。但是現地調查時須配合潮汐(逢初一、十五才方便調查)、風浪才得以展開調查工作,夏季冬季更易受颱風和東北季風影響,調查時間非常緊迫,加上若調查的石滬地點都是離岸較遠,需雇用船隻才得以抵達。石滬現地調查工作主要可分為三個階段進行:

(一)事前準備

1.工作訓練:

內容包括工作事項簡報說明、模擬石滬測量。現地調查人員除了專案研究助理以外,還包括了9名左右的工讀生,因此必須在出發前進行工作訓練,以利有效調查工作。(圖15~圖18)

|

圖15 工作事項簡報說明(石滬基本概念認識) |

|

圖16 工作事項簡報說明(石滬基本結構) |

|

圖17 工作訓練情形(利用學校附近的石滬裝置藝術進行模擬訓練) |

|

圖18 模擬石滬測量(長、寬、高、方位、GPS定位等) (示範者:李明儒老師) |

2.清查石滬位置及數量:

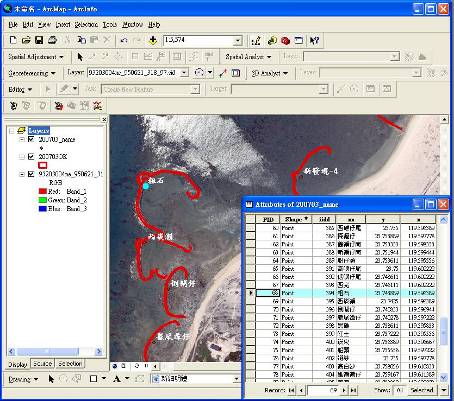

除了根據洪國雄《澎湖的石滬》一書中已記載的石滬資料與地方史料文獻外,還結合使用高解析衛星航照圖、GIS系統加以清查石滬數量,訂定標示既有以及未曾被紀錄的石滬座標位置。高解析度航照圖之使用,需再經由助理們加以接圖後,利用GIS系統結合調查資料。截至2009年,已新發現十餘口未被紀錄的石滬。此技術除了可做清查的基本圖資,亦有利日後數位內容加值應用。(圖19~圖22)

|

圖19 利用高解析衛星航照圖描繪石滬所在 |

|

圖20 航照圖接圖、比對工作 (工作人員:左起李宗霖、劉瑞富、陳姿芬、黃麗娟、巫全豐、羅奕恩) |

|

圖21 拼整後航照圖(白沙鄉) |

|

圖22 拼整後航照圖(吉貝嶼) |

3.研究調查路線:

依據航照圖以及各文獻資料繪製石滬位置地圖,以及氣象局潮汐、風浪預測等資料,安排調查的時間、行程(圖23~圖24)。

|

圖23 澎湖潮汐表 |

|

圖24 中央氣象局網站查詢詳細潮汐時間 |

由於今年度欲調查的滬口位置多屬於外海,需搭乘船隻前往。協助出海調查的船長皆以當地人為主,除熟悉地形位置外,也能與之商討調查路線的進行方式,更能提高工作之效率(圖25)。

|

圖25 調查路線簡圖(以後寮村為例) |

每一次出發前亦召開工作小組會議討論,再次確認工作路線與方式,以分工、分路並行進行(圖26)。並再次檢查所有裝置與配備,包括數位相機、數位攝影機、eTrex衛星定位儀、無線對講機、防滑膠鞋、救生衣、測量儀器(50公尺長的捲尺、5公尺長的標尺)、記錄表(需套上防水套)、石滬位置圖、浮潛設備等。這些設備都必須在行前備妥,每梯次調查事後再以淡水清洗清潔,善用維護每一儀器、設備。(圖27~圖31)

|

圖26 工作小組行前會議 (左起:鄭家瑜、江姿吟、吳建龍、劉家安、陳宗惠、陳雅捷等人) |

|

圖27 調查設備與裝置 (50公尺長的捲尺、5公尺長的標尺、防滑手套、捲尺、救急OK繃) |

|

圖28 調查設備與裝置 (數位相機、eTrex衛星定位儀、指南針、無線對講機、防水套) |

|

圖29 調查設備與裝置 (防滑膠鞋、救生衣、潛水蛙鏡) |

|

圖30 調查設備與裝置 (測量記錄表、油性簽字筆、防水套) |

|

圖31 調查設備與裝置 (簡易防水工作分配小白板-可用酒精擦拭後再利用) |

(二)現地調查

1.雇用船隻:

離岸較遠的石滬,必須乘船出海藉大退潮(以農曆初一、十五左右的日期為佳)之際始可進行滬體測量。但潮汐漲退時間有限,每一次出海大約僅有兩小時左右進行工作,且由當地富有經驗的船長駕駛,規劃利於進行的路線。(圖32~圖33)

|

圖32 雇用船隻,並由當地富有經驗的船長帶領 (船長:宋森湖;船隻:鴻翔育樂有限公司) |

|

圖33 視潮間帶情況停妥船隻,調查人員涉水清查 (工作人員:謝永贖、吳芊慧、鄭家瑜、吳建龍、劉家安) |

2.確定石滬位置及名稱:

由當地居民(船長)駛至目的地後,與工作人員對應石滬清冊,確認該石滬是否為新發現的或尚未調查者,並將其所在鄉市村里及石滬名稱、調查日期、調查人員等基本資料記錄下來。(圖34)

|

圖34 對應石滬位置簡圖 (以洪國雄老師授權「澎湖的石滬」一書為主) |

3.概述石滬現況:

針對每一個石滬都需以文字記錄目前滬體現況,大致描述石滬類型、使用中或倒塌、已消失等現況,甚至滬內發現的生物名稱、數量等資料。其中已有部分的石滬消失,其原因可能是因遭受砲彈擊壞或被搬移建置碼頭,以及自然毀壞等狀況。(圖35)

|

圖35 石滬測量紀錄表 |

4.測量滬體:

接著由分工的工作人員進行滬體的測量,包括弧形石堤的長、寬、高,滬房個數、長寬高、指向等數據。如有當地居民受訪者,再根據受訪內容加以補述記錄。(圖36~圖46)

|

圖36 進行滬體(伸腳)長度測量 (工作人員:吳建龍、陳雅捷) |

|

圖37 進行滬體(伸腳)長度測量 (工作人員:吳建龍、江姿吟) |

|

圖38 有的滬房潮水未退,又處於較遠地區,需由工作人員游泳前往測量 (工作人員:劉家安) |

|

圖39 測量滬房 (工作人員:江姿吟、劉家安、張政偉) |

|

圖40 測量滬房基部深度 (工作人員:吳建龍、陳雅捷) |

|

圖41 測量石滬高度 (工作人員:吳建龍、謝永贖、劉家安、陳雅捷) |

|

圖42 測量魚井寬度及高度 (工作人員:徐珮文、江姿吟) |

|

圖43 計畫主持人李明儒老師帶領同學進行石滬調查工作 |

|

圖44 訪問當地漁民 (工作人員:黃麗娟) |

|

圖45 現場記錄測量數據 (工作人員:郭家瑜) |

|

圖46 測量完畢後拍下石滬全貌 |

5.衛星定位:

記錄石滬詳細的所在位置是一項重要的工作步驟,以利日後進行地圖繪製等運用。因此必須進行個別石滬的衛星定位(GPS),由調查人員儘可能站在石滬的中心點或石滬滬門的位置,以衛星定位儀測取石滬的經緯度座標。(圖47)

|

圖47 進行衛星定位 (工作人員:謝永贖) |

(三)事後建檔

1.記錄測量數據:

每一次調查工作回來,必須馬上將防水記錄表再次謄寫為紙本,並建立電子資料檔。調查石滬現況的單筆記錄應包括照片、記錄表、現況描述以及衛星定位等各種測量數據。(圖48)

|

圖48 記錄測量數據 |

2.建構後設資料:

後設資料欄位依據96年度的調查表格為主,今年度再增加部分新欄位。所有表格欄位的資料建置皆會匯入網路資料庫中。(圖49)

|

圖49 後設資料線上更新畫面 |

三、數位化:將調查完畢的石滬資料數位化建檔,以利查閱及核對。

(一)建立電子資料檔

每梯次調查完畢的石滬資料均以最快的速度整合並加以數位化,以利後續工作。電子資料檔內包括縣總編號、縣市編號、村里編號、石滬名稱、石滬類型、石滬現況、經緯度座標、補查時間等欄位命名與編號。(圖50~圖51)

|

圖50 後設資料表格統整(石滬名稱、類型、現況、經緯度座標等) |

|

圖51 後設資料表格統整(石滬名稱、長度、寬度等) |

(二)照片修圖

所拍攝的調查照片需再經過修圖與整理。由於拍攝地處潮濕的潮間帶,鏡頭難免有水滴沾附或其他模糊鏡頭的狀況,必須加以修飾,以不傷害原始圖檔樣貌為原則。照片圖檔畫素依典藏用途另存為TIFF、JPEG、GIF三類。照片檔案也會以簡單的時間地點加註說明,以利上傳至網站資料庫查詢利用。(圖52~圖53)

|

|

|

|

圖52、53 照片檔案修圖(前—畫面模糊有髒污,修圖後清晰利典藏之用) |

|

(三)資料備份

所有數位檔案皆須定期備份至外接式硬碟以及伺服器。

|

|

|

|

圖54、55 資料備份至外接式硬碟及伺服器(示範者:陳宗惠) |

|

一、著錄與修改文字資料填寫每筆照片之metadata欄位與相關文字資料。針對metadata欄位進行文字資料的著錄與修改。以及從所蒐集、整理之相關文獻與現地滬口調查資料,對照片進行內容描述與詮釋。(圖56)

二、資料匯入查詢系統將已經修改好之圖檔等檔案匯入資料庫,以利再次檢查文字與圖檔的對應或修改錯誤。(圖57)

三、數位內容加值應用購買高解析度航照圖,套繪石滬位置製作各式模擬影像檔。這些圖檔不僅可做為石滬清查的基本圖資,更利用GIS系統結合調查資料,製作飛行模擬或網站使用,亦可製作石滬地圖,做為推廣之用。(圖58)

|

圖56 metadata數位與相關文字資料 |

|

圖57 資料匯入資料庫 |

|

圖58 製作飛行模擬影像 |

四、製作飛行模擬計畫結合高解析度數位大地影像,以專業的3D展示平台建置澎湖縣內白沙鄉石滬群3D展示場景,並導入地理資訊系統(GIS)圖層套用觀念,建置具有獨立執行、自由轉發散、可即時量測及客製化座標系統之GIS3D展示平台。其工作流程可分為數位大地影像建置、3D地形平台建置、互動式展示解說資料製作、相關成果整合及動畫媒體製作。(圖59)

|

圖59 3D飛行模擬專案工作流程 |

(一)數位大地影像建置

包含擬定飛航計畫、航空攝影、正射製作。航空攝影後,應繪涵蓋圖,表示相片之重疊情形及各相片在測區之位置,如有偏差應重新攝影或補攝(圖60)。利用數值航測影像工作站或同等精度之航測儀器,配合數值地形模型資料作為正射糾正之高程控制資料,將中心投影之航空像片,糾正成正射投影,消除相片上投影誤差,以製作數位正射影像資料檔(影像以彩色影像表示為原則,資料檔以TIFF格式儲存),並與基本圖圖檔相配合,以每幅圖一個檔案為原則(圖61)。

|

圖60 航拍過程 |

|

圖61 正射選點之示意圖 |

(二)3D地形平台建置

經由前項工作取得高解析度數位大地影像後,為了讓使用者能迅速了解介面操作方式,並能完整的呈現龐大的3D影像場景且更快速地展示成果,在3D地形平台建置部分,使用 SKYLINE公司所出品的TerraBuilder作為建置基礎3D的地形平台,以供後續展示平台使用。地形建置完成後,利用開放授權的3D地形展示平台,提供進行即時之3D導覽,以類似電玩的操作方式直接進行飛行模擬或是查詢澎湖石滬相關的資料。本系統使用GIS方式建置,於即時量測方面能提供一更快速、更簡單的方式,於最短時間內讓使用者將需求的地文訊息直接量測出來並於實際情形中應用。(圖62)

|

圖62 地形平台建置成果 |

(三)互動式展示解說資料製作

在互動式解說資料建置方面,運用地理資訊系統工具軟體,配合石滬的調查成果,使用前述高解析度的數位大地影像。數位大地影像其地面解像度高達20公分等級,且本身具有地理資訊系統之相關地理座標,可直接透過螢幕數化的方式將石滬的相關位置逐一數化出來,並可同步將調查資料中特殊的屬性建立起來,以便與屬性資料庫連接。待互動展示解說資料製作完成後使用地理資訊系統軟體格式 ( ESRI公司出品的ARCGIS 軟體其所支援的 *.SHP 格式)加以儲存,以便未來資料交換使用。

互動式解說展示資料的呈現會以文字說明,且相關文字資料可於展示平台中做設定,但如有文字背景說明或是石滬相關歷史故事,展示平台可另外建置關聯性資料庫,以利後續相關成果之彙整。(圖63~圖65)

|

圖63 空照底圖匯入 |

|

圖64 螢幕數化石滬位置與邊緣,且建立說明文字點位 |

|

圖65 建立相關屬性資料 |

(四)相關成果整合

取得高解析度數位大地影像及建置3D地形平台後,在地理資訊系統上匯入所有成果,包括前述石滬群展示解說資料在內,利用圖層方式展示,將澎湖縣白沙鄉石滬群的地理位置數化完成後匯入檔案,並依據不同圖層所需要的清晰度與比例,設定展示的顯示狀態,以達到成果資料呈現的最佳化(計劃使用Skyline公司出產的TerraExplorer Pro互動式3D展示平台)。(圖66~圖67)

|

圖66 互動平台相關成果匯入 |

|

圖67 呈現方式屬性設定 |

(五)動畫媒體製作

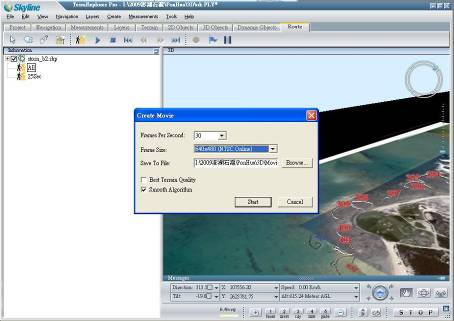

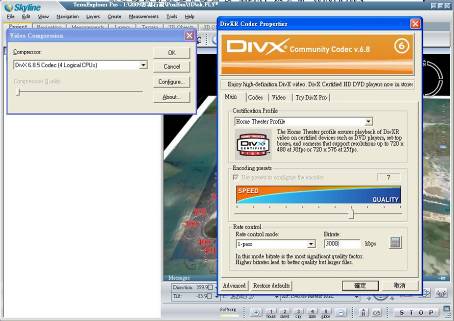

完成成果資料的整合及匯入後,最後一個步驟便是將完工後的成果封裝,並針對白沙鄉石滬群(包括全區、東方沿海、東方離島、北方沿海、南方內海以及白沙鄉各村)重要地點進行飛行模擬動畫檔的輸出。動畫檔的輸出以DVD的高解析度影片,解析度為640*480 dpi 輸出,於3000 bps影格速率利用 DivX 影音編碼器編製成AVI檔,然後利用影音轉檔軟體將其轉換為MPEG格式與WINDOWS MEDIAL PLAYER可以直接播放的WMV格式交付。

飛行模擬動畫檔之飛行路線,每條路線飛行時間建議不超過1分鐘,以避免於網際網路上下載時間過久,或是引起觀看者的無趣感。動畫媒體檔案於互動式3D平台內製作,將以關鍵影格的方式將動畫路徑所經過的點位逐一記錄下來,再經由平滑演算法計算其觀看鏡頭的路徑,以求運鏡順暢,在正式錄製之前,可以透過即時預覽,進行動畫路徑的彩排,如欲修改亦可及時進行修正,待正確無誤後逕行輸出。(圖68~圖70)

|

圖68 動畫輸出路徑預覽與修正 |

|

圖69 動畫輸出格式與平滑模式設定 |

|

圖70 AVI格式設定 |

五、網頁製作

網頁製作以使用者方便性為主要考量,由熟悉電腦資訊人員製作。主要軟體有Microsoft XP、Office2003、MySQL、Notepad++、Photoshop、CorelDRAW、Dreamweaver等。約需二~三個月的工作時程。

|

圖71 網頁製作 |

六、定期備份資料庫

每隔二至三星期,視工作量而定,將資料庫與查詢系統定期備份。

七、資料庫網路開放利用

資料庫將依使用者之權限等級開放資料庫內容以供檢索查詢。除了管理者維護系統之權限之需外,所有資料查詢皆開放給民眾查詢使用。(圖72~圖73)

|

圖72 資料庫網站查詢畫面 |

|

圖73 資料庫網站查詢畫面 |

※ 製作單位:國立澎湖科技大學「數位典藏-澎湖石滬形式與文化」

數位典藏與數位學習國家型科技計畫 拓展臺灣數位典藏計畫

※ 文字撰寫:國立澎湖科技大學「數位典藏-澎湖石滬形式與文化」

主持人 李明儒老師、計畫助理 陳宗惠小姐

數位典藏與數位學習國家型科技計畫 拓展臺灣數位典藏計畫

計畫助理 王雅萍

※ 圖片拍攝:國立澎湖科技大學「數位典藏-澎湖石滬形式與文化」

計畫助理 陳宗惠小姐

數位典藏與數位學習國家型科技計畫 拓展臺灣數位典藏計畫

計畫助理 王雅萍、高朗軒

※ 圖文編輯:數位典藏與數位學習國家型科技計畫 拓展臺灣數位典藏計畫

生活與文化主題小組 王雅萍

致謝:

感謝國立澎湖科技大學「數位典藏-澎湖石滬形式與文化」計畫主持人李明儒老師、助理陳宗惠小姐、船長宋森湖先生

以及黃妙嫻、陳雅捷、劉家安、郭家瑜、張政偉、吳建龍、鄭家瑜、謝永贖、江姿吟、詹雅惠同學等相關計畫工作人員

撥冗指導及熱心協助拍攝與編寫。

數位典藏與數位學習國家型科技計畫 拓展臺灣數位典藏計畫

數位典藏工作流程調查表

單位: 國立澎湖科技大學 數位化物件名稱: 澎湖石滬

子計畫名稱: 數位典藏-澎湖石滬形式與文化(Ⅲ) 分項計畫名稱:

主持人(負責人):李明儒 (06-9264115 EXT 1301;mjlee@npu.edu.tw)

聯絡人:陳宗惠(06-9264115 EXT 3116;cjipnd@npu.edu.tw)

|

程序 |

工作內容 |

操作人員(數量、專業能力之要求) |

硬體(名稱、版本、價格) |

軟體(名稱、版本、價格等) |

依循標準(技術規範、成品規格、品質要求…等) |

耗時 |

總結(困難、缺失、特色…等) |

成本估算 |

備註 |

|

1 |

蒐集文獻資料(相關研究文獻、地方史料等資料) |

1名 |

ASUS桌上型電腦組(含燒錄器) |

Microsoft XP 、Office2003 |

約半年左右才得以全數清查完半 |

因所需地方史料年代久遠,資料封存於澎湖縣政府農漁局倉庫內,蒐集整理較為耗時。 |

專任助理月薪 |

||

|

2 |

檢閱清冊物件,數位化文物相關影像資料,並將數位影像轉換規格成典藏級圖檔及文字說明 |

1名,熟悉電腦 軟體操作與繪圖美工之人員 |

ASUS桌上型電腦組(含燒錄器)、EPSON A3規格高階掃描器 |

Microsoft XP 、Office2003、PhotoImpact X3、 |

依資料量多寡 而有不同 |

由於典藏文物為日據時期漁場古圖,部份文字辨認度不佳,平均檢閱一件舊有文物資料;約10 分鐘 |

|||

|

3 |

備份圖檔(待圖檔轉換工作告一段落之後,備份檔案至外接式硬碟,並且燒製典藏級圖檔光碟) |

1名,熟悉電腦 軟體操作與繪圖美工之人員 |

ASUS桌上型電腦組(含燒錄器) |

Microsoft XP 、Office2003、PhotoImpact X3、 |

依資料量多寡 而有不同 |

開啟已燒製完成光碟中的檔案,確保已經備份的檔案為完整、可使用的資料。 |

|||

|

4 |

石滬現地滬口普查(澎湖石滬興建於潮間帶上,故為詳盡了解石滬現狀需進行現地滬口調查) |

10名(專任助理1名及學生工讀人員9名) |

SONY數位相機、SONY數位攝影機、eTrex衛星定位儀、無線對講機、防水膠鞋、救生衣 |

約三個月左右才得以全數清查完畢 |

現地調查時需配合潮汐、風浪才得以展開調查工作,夏季冬季更易受颱風及東北季風影響,調查時間非常緊迫。且第三年度剩餘的石滬離岸較遠需雇用船隻才得以到達 |

工讀生薪資 |

|||

|

5 |

石滬記錄與檔案上傳(將已調查完畢的石滬資料數位化建檔,以利查閱及核對) |

1名,熟悉電腦 軟體操作與繪圖美工之人員 |

ASUS桌上型電腦組(含燒錄器)、網路中階伺服器 |

Microsoft XP 、Office2003、PhotoImpact X3、 |

依資料量多寡 而有不同 |

每梯次調查完畢的石滬均以最快的速度整合並加以數位化,以利後續工作 |

專任助理月薪 |

||

|

6 |

著錄與修改文字資料(填寫每筆照片之metadata數位與相關文字資料 |

1名,熟悉電腦 軟體操作與繪圖美工之人員 |

ASUS桌上型電腦組(含燒錄器) 、網路中階伺服器 |

Microsoft XP 、Office2003、PhotoImpact X3、 |

依資料量多寡 而有不同 |

1. 針對metadata數位進行文字資料庫的著錄與修改。 2.從所蒐集、整理之相關文獻與現地滬口普查資料,對照片進行內容描述與詮釋。 |

專任助理月薪 |

||

|

7 |

資料匯入查詢系統(將已經修改好之圖檔匯入資料庫,以利再次檢查文字與圖檔的對應或修改錯誤) |

1名,熟悉電腦 軟體操作與繪圖美工之人員 |

ASUS桌上型電腦組(含燒錄器) 、網路中階伺服器 |

Microsoft XP 、Office2003、PhotoImpact X3、 |

依資料量多寡 而有不同 |

專任助理月薪 |

|||

|

8 |

數位內容加值應用(購買高解析度航照圖,套繪石滬位置製作各式模擬影像檔) |

1名,熟悉電腦 軟體操作與繪圖美工之人員 |

數位大地影像-外島地區白沙鄉(1/2500,Digicam精準版)/ |

不僅可做為石滬清查之基本圖資,更利用 GIS 系統結合調查資料,製做飛行模擬或網站使用,亦可製作石滬地圖,做為推廣之用。 |

兼任助理薪資 |

||||

|

9 |

網頁製作 |

1名,熟悉電腦資訊人員 |

ASUS桌上型電腦組(含燒錄器) 、網路中階伺服器 |

Microsoft XP 、Office2003、MySQL、 Notepad++、Photoshop、CorelDRAW、Dreamweaver |

過程耗時約2-3 個月 |

以使用者方便性為主 要考量。 |

兼任助理薪資 |

||

|

10 |

定期備份資料庫 |

1名,熟悉電腦資訊人員 |

ASUS桌上型電腦組(含燒錄器) 、網路中階伺服器 |

Microsoft XP 、Office2003 |

每隔二到三星期視工作量而定 |

備份資料庫與查詢系統 |

兼任助理薪資 |

||

|

11 |

資料庫網路開放利用 |

1名,熟悉電腦資訊人員 |

ASUS桌上型電腦組(含燒錄器) 、網路中階伺服器 |

資料庫將依使用者之權限等級開放資料庫內容以供檢索查詢 |

兼任助理薪資 |

註:若程序多於七個,請複製本表使用

調查人:陳宗惠 調查地點:國立澎湖科技大學 調查日期:98.02.20

全文下載 (2.5 MB, 2,968 hits)

全文下載 (2.5 MB, 2,968 hits)

.gif)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.gif)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.gif)

.gif)