98年度 數位內容公開徵選計畫 結案說明會

發表日期: 2010-07-07, 點閱數: 5,630 , 加入收藏櫃 , 加入書籤會議名稱:98年度數位內容公開徵選計畫結案說明會

指導單位:行政院國家科學委員會

主辦單位:數位典藏與數位學習國家型科技計畫 拓展台灣數位典藏計畫

子計畫二、數位內容公開徵選計畫

會議目的:本計畫項下之98年度數位內容公開徵選計畫共計45項,且結案時間大多為99年7月底,各計畫須於結案二個月內將數位化成果匯入數位典藏聯合目錄,並完成盤點表格等工作,為使各計畫瞭解完成結案之必要程序,以及所需進行之數位化成果匯入聯合目錄欄位內容與品質指標,故擬於7月28、30日辦理「98年度數位內容公開徵選計畫結案說明會」,協助各計畫能順利完成結案相關工作事宜。 (more…)

99年度公開徵選計畫自即日起受理申請至99年4月30日截止

發表日期: 2010-03-18, 點閱數: 5,347 , 加入收藏櫃 , 加入書籤「數位典藏與數位學習國家型科技計畫」自民國97 年1 月1 日起開始執行第二期計畫,目的在於將國家重要的文物典藏數位化,建立國家數位典藏,以促進人文、社會、學術、教育、經濟之發展。第一期計畫共有國史館、中央研究院、國立歷史博物館、國立自然科學博物館、國家圖書館、國立故宮博物院、國立台灣大學、國史館台灣文獻館、台灣省諮議會等九個政府單位;第二期有中央研究院、國立台灣大學、國立自然科學博物館、國立故宮博物院、國家圖書館、國史館、國史館台灣文獻館、檔案管理局、國家電影資料館、行政院原住民族委員會、行政院客家委員會等十一個政府單位,共同參與數位典藏內容之建置計畫。「拓展台灣數位典藏計畫」為「數位典藏與數位學習國家型科技計畫(以下簡稱本國家型計畫)」分項之一,致力於「建置呈現臺灣文化、社會與自然環境之多樣性數位內容」。

為建置更豐富的數位內容,完整呈現台灣文化、社會與自然環境之多樣性,「數位內容公開徵選計畫」接受國科會之委託,公開徵求以建置「數位內容」為主要工作的主題計畫,讓有興趣貢獻心力者,以及收藏在民間的珍貴典藏,也能得到國科會支持,加入國家數位典藏的行列。

臺灣大學考古田野資料數位化工作流程簡介

發表日期: 2009-09-09, 點閱數: 7,068 , 加入收藏櫃 , 加入書籤

計畫單位:國立臺灣大學人類學系

計畫名稱:臺灣大學人類學系典藏文物數位化計畫

計畫簡介:

國立臺灣大學人類學系的前身為台北帝國大學時期之「土俗人種學講座」,基於該講座的教學與研究目的,在當時蒐集了大量台灣本土風俗文化相關之文獻與器物,實地考古發掘的收藏亦極具規模;而自光復後由臺灣大學接收以來,這些收藏與挖掘工作,亦未曾中斷。因此人類學系在參與數位典藏國家型科技計畫之後,便規劃了五大重點項目,其中【1971-1999年考古田野資料整理研究與數位化建檔】一項,便是在處理近二十年來,人類學系因教學需求所開設的考古田野課於歷年所參與發掘的相關遺址及其出土遺物,冀望藉由電腦數位化建檔的設計與資料庫的建立,一方面有助於相關教學課程的配合運用,另一方面亦能豐富台灣考古學的知識範疇。

目前首先進行的是墾丁國家公園地區內考古遺址的資料整理,數位化工程現階段執行的工作包括以下幾項:(1)遺址、文化遺物、結構、現象及生態遺留的發掘紀錄、裝袋紀錄等手稿掃描成 PDF檔;(2)遺址、文化遺物、結構、現象及生態遺留的相關發掘照片掃描建檔;(3)文化遺物及生態遺留的標本數位影像拍攝建檔;(4)遺址、文化遺物、結構、現象及生態遺留的屬性文字資料庫建檔。(5)「考古學資料查詢系統」網站的建置。

未來數位資料庫也將納入 GIS地理資訊系統,藉由不同屬性圖層的套疊(例如:遺址分布圖、地理區圖、等高線圖),可同時將考古資訊、自然環境、人文環境等資訊,依使用者需求任意選取資訊種類並結合在一起運用,如放在同張圖上進行比對或分析;不僅有助於專業使用者的研究,亦能以較活潑的呈現方式幫助一般使用者認識台灣考古學的知識。以下便就這幾項數位工作進行流程說明。

臺灣大學人類學系考古田野資料數位化工作流程圖

|

|

|

|

一、考古發掘相關手稿 (一)制定掃描規格

於進行數位化工作之前,必先制定掃描的影像規格,如表一所示。相關手稿經調件整理後,先將文件分頁掃描成單一的 JPEG格式圖檔,再將同一份文件用 Adobe Acrobat連接起來,存成一份文件檔案。

表一

.gif)

※ 檔名格式之命名規則如下:

1.單一頁數原始圖檔(文件原始圖檔)

DA __ SK _ P1L1 _ 1 _ ex . JPEG/JPG 等級遺址代號坑號層位 頁數 內容檔案格式

2.單一頁數壓縮圖檔(文件壓縮圖檔)

.gif)

(二)清點與初步處理

將欲進行數位化的相關遺址發掘紀錄、裝袋紀錄等手稿找出並清點數量,大約估算出各份文件的總檔案大小(原始一頁約800K*總頁數;壓縮後一頁約 80K *總頁數)。同時檢視手稿的清晰度,若未盡理想(例如:紙張泛黃、字體模糊等),則先將之影印以去除泛黃汙點並加深字跡。最後則分類建檔。

|

|

圖一、清點原始手稿件數

|

|

圖二、處理建檔後的手稿

(三)掃描

SM8700高階掃描機。

軟體設備:PhotoImpact或 PhotoShop修圖軟體。

依掃描規格設定各項數據後開始掃描,待掃描完成後先存成不壓縮的原始圖檔,再另存新檔以進行檔案壓縮的動作(可加速檔案讀取速度),在壓縮同時亦會檢視壓縮後檔案品質是否失真,在不失真的前提下適當調整壓縮比率。因此掃描一次會同時存有兩種規格的檔案。

|

|

圖三、掃描文件

|

|

圖四、使用修圖軟體壓縮檔案大小

(四)另存 PDF檔

一份文件的各頁均掃描成單一 JPEG檔後,再利用 Adobe Acrobat將壓縮過的每頁單一檔案連接成一份完整的文件檔,以利使用者查詢。

|

|

圖五、使用 Adobe Acrobat連接個別圖檔為一份文件

(五)備份檔案

掃描累積完成一定數量後,便將原始圖檔與文件檔分別燒錄至光碟中以進行備份工作,並匯入資料庫中。

二、考古發掘照片(一)制定掃描規格

表二

.gif)

※影像尺寸,以寬的定義為圖檔的最小邊。

![]()

![]()

※檔名格式之命名規則如下:

1.傳統照片典藏級暨商務級

PHA _ SK _ W001 _ JPEG/JPG照片等級遺址代號照片編號檔案格式

2.傳統照片公共級-大圖

PHB _ SK _ S001 _ JPEG/JPG照片等級遺址代號照片編號檔案格式

3.傳統照片公共級-小圖 PHC _ SK _ A001 _ JPEG/JPG

照片等級遺址代號照片編號檔案格式 註:W→發掘工作照 ;S→遺址坑位照 ;A→遺物照。 (二)清點與提件

將欲進行數位化的遺址當時發掘所拍攝的照片,包括遺址本身、發掘坑層、發掘工作情形、特殊現象或墓葬、遺物出土等照片,挑出合適的照片,進行清點並建檔。

|

|

圖六、挑選照片

(三)掃描

SM8700高階掃描機。

軟體設備:PhotoImpact或 PhotoShop修圖軟體。

依掃描規格設定各項數據後開始掃描,待掃描完成於存檔時進行檔案壓縮的動作(可加速檔案讀取速度),在壓縮同時亦會檢視壓縮後檔案品質是否失真,在 不失真的前提下適當調整壓縮比例。因此掃描一次會同時存有三種規格檔案。

|

|

圖七、掃描照片

(四)備份資料

掃描累積完成一定數量後,便將典藏級圖檔燒錄至光碟中以進行備份工作;至於公共級則與查詢系統一起備份。

三、考古遺物影像

(一)標本提件

將已編號或已屬性數位化建檔完成的文化遺物或生態遺留,自收藏櫃中,依坑位順序提領適當的件數,排好置於標本暫存架中準備拍攝。

|

|

圖八、自考古遺物專用標本收藏櫃中提件

|

|

圖九、排列於遺物暫存架中

(二)前置作業

1. 裝置桌上型翻拍架(小件標本)或至專用攝影棚拍攝(大件標本)。

2. 設定相機(設定值如表三)。

3. 將相機架好於翻拍架。

4. 鋪設墊布,並準備好比例尺、色卡、號碼牌。

|

|

圖十、設定相機

(三)拍攝

1. 將標本置中,依序放置比例尺與色卡、號碼牌,打燈光,開始拍攝。

2. 較立體的標本(例如:石錛、貝殼),拍攝前、後、上、下、左、右共六面。

3. 較平面的標本(例如:陶腹片),拍攝內、外兩面。

|

|

圖十一、遺物數位拍攝

(四)修改、存檔、備份

將數位相機之記憶卡內容傳輸至電腦中儲存,依序編好檔名;再以修圖軟體存成三種的規格的圖檔(如表三),最後再燒錄至磁片中備份與匯入資料庫。

表三

.gif)

※影像尺寸,以寬的定義為圖檔的最小邊。

![]()

![]()

※檔名格式之命名規則如下:

1.數位照片典藏級暨商務級

DPA _ OLP2A02N02801 _ 1 . JPEG/JPG數位照片等級遺址區域坑位層位編號檔案格式

2.數位照片公共級-大圖

DPB _ OLP2A02N02801 _ 1 . JPEG/JPG 數位照片等級遺址區域坑位層位編號檔案格式

3.數位照片公共級-小圖

DPC _ OLP2A02N02801 _ 1 . JPEG/JPG數位照片等級遺址區域坑位層位編號檔案格式

四、考古資料屬性數位化

(一)制定後設資料標準

針對不同的數位材料內容來設計與填寫「需求欄位建置及需求欄位屬性表單」。表四、陶器欄位表單

|

|

(二)清點與核對

將欲進行數位化遺址的遺物搬至工作室拆箱,對照遺物發掘紀錄加以清點。

|

|

圖十二、拆箱與清點

(三)清洗與篩選

將標本自原收藏箱中拿出整理,加以清洗並初步篩選特殊標本。

|

|

圖十三、清洗標本

(四)標本的裝袋與歸位

將標本(包括文化遺物、生態遺留)自原收藏箱中拿出整理,參考原始發掘紀錄與裝袋紀錄手稿,依其出土的遺址、坑位、層位、標本種類順序,重新裝袋、編袋號、清理遺物,之後將新裝袋的標本歸位至考古遺物專用數位化標本整理櫃裡。

|

|

圖十四、重新裝袋與編袋號

|

|

圖十五、歸位至考古遺物專用標本收藏櫃

(五)建立初步收藏清冊

登記前述標本的新編袋號與其存放位置,建立初步的標本收藏位置清冊。

|

|

圖十六、輸入標本收藏位置清冊

(六)文化遺物屬性鍵入

將欲進行數位化的遺址之文化遺物自收藏櫃中依坑層順序選件,提領適當數量並排列於標本暫存架上,以方便進行屬性登錄工作。

之後依照前述制定的欄位進行文化遺物屬性登錄工作,順序如下:

1. 編號:使用無酸液態標籤、無酸筆爲遺物上編號。

2. 出土資料:參考發掘紀錄、裝袋紀錄等相關文獻填寫。

3. 測量:使用電子量尺、電子磅秤、電腦測量軟體、摩氏硬度標本等,測量遺物長度、重量、硬度等屬性。

4. 觀察:使用光學實體顯微鏡觀察遺物原始組成或摻合料成分、顆粒大小、密度;以及遺物製作技術。

5. 收藏:依標本收藏位置清冊填寫遺物存放位置,以利未來遺物提領作業。

|

|

圖十七、使用無酸液態標籤、無酸筆為遺物編號

|

|

圖十八、使用電子量尺、實體顯微鏡測量與觀察

|

|

圖十九、利用 CCD接頭將觀察影像傳至電腦

|

|

圖二十、測量軟體計算成分顆粒的直徑與面積

(七)生態遺留屬性登入

依照前述制定的欄位進行遺址出土的生態遺留物屬性登錄工作,順序如下:

1.出土資料:參考發掘紀錄、裝袋紀錄等相關文獻填寫。

2.比對:比對生態遺留的種類、年齡分布、生長季節。

3.計算:測量各類生態遺留在各坑、各層的個體數、總重量、分布情形 等統計資訊。 4.收藏:填寫生態遺留存放位置,以利未來遺物提領作業。

1.環境:蒐集與參考遺址所在該區之地理、地形、地質等鍵入環境資訊。參考發掘紀錄,登錄遺址面積。

2.內容:詳細登錄該遺址出土的各項文化遺物、生態遺留種類、結構、現象等。

(八)遺址屬性登錄

依照前述制定的欄位進行遺址屬性登錄工作,順序如下:

3.相關說明:列出與該遺址有關的相關研究計畫、研究史、參考文獻。

(九)備份資料每累積至一定的資料數量,便進行備份工作,避免資料流失。

|

|

圖二十一、製作數位典藏備份專用光碟

五、「考古學資料查詢系統」網站的建置 (一)設計初步的網站架構與網頁配置

將各類資料群依不同主題區分其在本查詢系統中的層級,並規劃網頁的呈現方式。

|

|

|

|

遺址

文化遺物

生態遺留

|

|

(二)開始建置網站與設定連結

1. 依網站架構的層級,由上至下逐一完成各查詢網頁的版面。

2. 待完成後便開始撰寫查詢程式碼,使網頁可正確抓取各類資料庫。

(三)測試資料庫系統查詢功能

1. 於網站中測試資料庫查詢功能是否連結正確。

2. 若無誤,則開始將所有已建檔的資料匯入資料庫中。

(四)資料庫更新之後陸續新增的資料便直接儲存於資料庫中,加速資料更新速度。

(五)定期資料庫備份工作定期備份整套資料庫。

製作單位:數位典藏國家型科技計畫 內容發展分項計畫 國立臺灣大學人類學系典藏文物數位化計畫-臺灣大學人類學系典藏文物數位化計畫

文字撰寫:國立臺灣大學人類學系 臺灣大學人類學系典藏文物數位化計畫計畫助理 陳思儀小姐

圖片拍攝:國立臺灣大學人類學系 臺灣大學人類學系典藏文物數位化計畫計畫助理 陳思儀小姐

圖文編輯:數位典藏國家型科技計畫 內容發展分項計畫 考古主題小組助理黃如足、溫淳雅

感謝:國立台灣大學人類學系典藏文物數位化計畫【1971-1999年考古田野資料整理研究與數位化建檔】之計畫主持人陳瑪玲教授撥冗指導,以及參與相關人員之協助拍攝,特別致謝。

國家圖書館 地方文獻典藏數位化計畫 工作流程簡介

發表日期: 2009-09-09, 點閱數: 6,707 , 加入收藏櫃 , 加入書籤

計畫簡介:

地方文獻乃在記錄某一地方之信息,以保存地方之文化,換言之,地方文獻即是與地方相關的各種資訊,也是一個地方的發展見證。若將各地的地方文獻結合起來,就是一個社會、國家最珍貴的史料。地方文獻的類型可從「資料類型」與「資料內容」這兩個角度來看:從資料類型來分,可將地方文獻分為:圖書文獻、文物、視聽與電子資料三大類;若從資料內容來分,可將地方文獻分為:古物、古蹟、民俗及有關文物、自然文化景觀、產業、文學、藝術、史料等等。

這些珍貴的地方文獻,具有保存地方史料、增進地方瞭解、提供鄉土教材、凝聚地方意識等價值,若以傳統媒體保存,固然有其歷史意義,然而卻不利於遠端的使用,而透過數位化將傳統媒體轉換成電子檔,將使地方文獻賦有現代之意義。

本計畫除了將數位典藏國家圖書館所收藏之各種地方文獻,如地方志、鄉土文獻及地方政府出版品(包括公報、統計、小冊子、宣傳品等),並擴及各文化局圖書館、文獻會、特色館及文史工作室所收藏之各種地方文獻,使成為研究地方之人、事、時、地、物之重要資料庫。

數位化工作流程簡介

本計畫之實施方式將由國家圖書館與各縣市文化局等相關典藏單位合作,由典藏單位就特色館藏分工進行數位化的實務工作,其作業之流程、規範由本館與合作單位共同參與擬定。其實施的步驟包括:準備工作、建立資料庫、網頁設計、分散式儲存等。

一、蒐集相關資料

第一步驟,蒐集相關資料,即文獻收集、鑑定、處理等作業,地方文獻包括地方志、地方政府出版品(包括公報、統計、小冊子、宣傳品等)、地方史料、地方人士著作。

地方文獻的類型可依據「資料類型」與「資料內容」兩個角度來區分:(一)依據「資料類型」:可將地方文獻分為以下三大類

1. 圖書文獻

2. 文物

3. 視聽與電子資料 (二)依據「資料內容」:可將地方文獻分為以下幾種

1. 古物

2. 古蹟

3. 民俗及有關文物

4. 自然文化景觀

5. 產業

6. 文學

7. 藝術

8. 史料

二、撰寫館藏地方文獻

第二步驟,撰寫館藏地方文獻。即指登錄地方文獻的基本資料。

三、建立 Metadata欄位資料

第三步驟,即建立相關metadata: (一)地方文獻數位化 metadata格式

.gif)

.gif)

(二) 地方文獻 XML-DTD

|

|

圖一、地方文獻 XML-DTD

四、輸入資料庫

第四步驟,輸入資料庫中。當上述步驟皆已完成之後,則將欲數位化之物件依據其 metadata欄位,將資料輸入資料庫中。

五、文獻資料影像掃描

第五步驟,文獻資料影像掃描。此步驟依據招標規範與契約進行,可參考『地方文獻資料數位化委外製作需求規範書』,包括:基本處理原則、參考格式說明、各種資料數位化檔案格式 (參考資料)、文字資料相關標準、圖片資料數位化相關標準等。

本計畫委外廠商製作成數位格式之資料分成文字與影像二大類。承包廠商應依本計畫所提供之文獻資料原件內容,由本計畫進行原件分類,依照本計畫分類結果,在原件性質提供建議選擇最適之轉換數位格式貯存,經本計畫同意後再行進行資料轉換。進行資料轉換前委外廠商需依本計畫所提供之待轉資料分類清冊逐項進行貯存格式確認,確認格式之清冊將作為驗收之依據。其基本處理原則:

(一)原件為印刷出版物且內容以文字為主之資料,需掃瞄成 TIF格式。文件內含之影像依影像處理。文字內容可以光學辨識完成貯存且需完全校對處理,或依影像處理之,但處理方式需本計畫同意。

(二)原件為數位之文字資料者需以 HTML方式轉出貯存,提供瀏覽。

(三)資料運送及轉換過程不得損壞本計畫提供之資料原件,如有損壞之情事發生,依本計畫位所定財產價格之三倍賠償,情形重大者得由本計畫決定中止合約,不得有異議。

(四)廠商使用轉換資料之高速掃描設備及數位相機等相關設備型號及作業方式需經本計畫同意,本計畫有權選擇設備使用方式及流程控制方式。

(五)進行資料轉換時,如因使用之設備造成原件損壞之情事,依本計畫所定財產價格之三倍賠償,本計畫得立即中止轉換作業。情形重大者得由本單位決定中止合約,不得有異議。

(六)轉換之數位資料本計畫得進行抽驗,資料不良率高於千分之一者,每一筆錯誤得依得標價之千分之三進行罰款。資料辨識程度良窳於簽約前由廠商與本計畫共同協商,雙方同意後併入合約執行。

(七)資料轉換格式得依下列參考格式說明辦理,如有其他不同建議規範需經本計畫同意後方得以變更。

其參考格式如下:

.gif)

表一、數位化物件參考格式

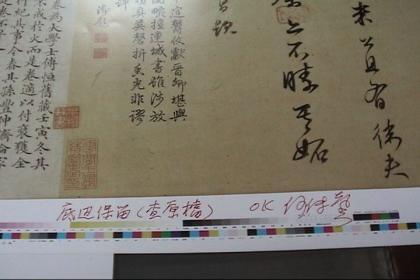

六、數位影像修整與檢核 第六步驟,數位影像修整與檢核。委外廠商將數位影像檔進行修整,如黑點去除等動作,再將休整完成的數位檔以及原件與光碟片送回國家圖書館,本計畫負責人員將數位影像檔進行抽驗及檢核,如不合招標規範與契約內容者,概由委外廠商重新製作。

七

九、資料庫系統連結 第九步驟,資料庫系統連結。即是將所有已經確定完成之數位化資料,包括串聯影像、文字、文獻資料…等,將其相互有關聯的資料連結起來。

十、放讀者使用 除了將數位典藏國家圖書館所收藏之各種地方文獻,如地方志、鄉土文獻及地方政府出版品(包括公報、統計、小冊子、宣傳品等),並擴及各文化局圖書館、文獻會、特色館及文史工作室所收藏之各種地方文獻,使成為研究地方之人、事、時、地、物之重要資料庫。未來地方文獻數位化之後的資料可透過國家圖書館做整合查詢,於國家圖書館長久數位典藏。此外,在本計畫中,也已擬訂共通規範,採用可互通的介面來建立地方文獻,以便利地方文獻的整合查詢與利用,希望能透過合作與標準化的機制,達成保存、傳輸及數位典藏地方文獻之目標。展望未來,透過本計畫之成果呈現,將賦予地方文獻現代之意義,並增加下列之價值: (一)數位化之資料可藉由網際網路,傳播及介紹地方歷史與特色。 (二)可有效地保存地方相關資料。(三)建立有價值的資料庫,成為有益於教育、學習、研究的數位化素材。

以上數位化工作流程簡介之文字,主要是參考「國家圖書館地方文獻數位典藏工作流程調查表」、【國家數位典藏國家型計畫中程綱要計畫書】。

製作單位:數位典藏國家型科技計畫-內容發展分項計畫國家圖書館地方文獻典藏數位化計畫

文字撰寫:國家圖書館地方文獻典藏數位化計畫陳麗玲小姐

感謝:國家圖書館「地方文獻典藏數位化計畫」之計畫主持人俞小明主任、聯絡人陳麗玲小姐撥冗指導與簡介編寫。並感謝國家圖書館等相關計畫人員的協助。

七 七、影像存檔與轉檔、備份至檔案伺服器 第七步驟,將影像存檔與轉檔到備份至檔案伺服器。本計畫負責人員將數位影像資料進行修整與檢核完畢之後,即將該影像進行存檔作業,以及轉檔動作,並將資料上傳到國家圖書館電腦主機。

八、文獻歸檔保存、文獻資料庫製作與校對 第八步驟,從文獻歸檔保存至文獻資料庫製作與校對。當上述步驟皆已完成,進行數位化後所得的影像檔與原件,比對兩者確定無誤,亦符合檔案規格之後,即將原件文獻進行歸檔作業;再者,進行數位資料庫的製作與校對,待文獻皆輸入資料庫後,由本計畫負責人員進行校對工作。

故宮博物院書畫數位化工作流程簡介 正片委外數位化工作流程

發表日期: 2009-09-09, 點閱數: 8,259 , 加入收藏櫃 , 加入書籤

工作流程簡介:故宮書畫數位化工作流程之「影像檔數位化」中的「正片掃描」,是故宮出版組委託中華彩色印刷公司負責,而「正片掃描」工作內容包含了掃描分色、修色與輸出等十一個步驟。工作流程細分如下:

一、 進稿登錄

1. 核對故宮來稿清單:中華彩色印刷公司稿件管理人員將故宮送來稿件(正片),進行清單確認與登錄的工作。(圖一)

.jpg)

圖一、核對故宮來稿清單

2. 底片編號登寫:在正片上下端貼上特殊膠帶,並依故宮底片編號予以登寫,貼膠的另一用途是便於將正片貼固於掃描滾筒上。(圖二、三)

圖二、正片貼上特殊膠帶

圖三、正片編號登寫

二、 正片拼貼 正片拼貼是預作與掃描前的重要工作。此程序是挑選色系相近或同一系列藏品的正片貼於燈箱之選作,挑選出幾件後,再貼於滾筒。因此,正片拼貼程序包含:貼於燈箱、貼於滾筒(與清潔正片)兩個部分。

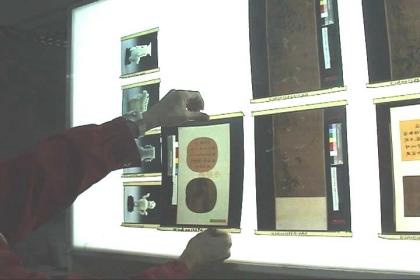

1. 貼於燈箱:正片貼於燈箱是便於挑選相近似的色調或同一系列藏品。(圖四)

圖四、 正片選作

2.貼於滾筒:挑選出的同一色系或同一系列藏品之正片貼於德國Hell S-3900 電子分色機的滾筒後,使用抗靜電刷掃除正片灰塵。(圖五)

圖五、貼於滾筒後使用防靜電刷掃除底片灰塵

三、預作 預作是正式掃圖前的最重要工作,藉由德國Hells Chroma Set P330預作機進行此程序。共分為兩個部分:設定數值與修整色彩、拆筒。

1.設定數值與修正色彩:設定原稿亮部及暗部之網點值,修正色彩平衡,調整色彩飽和度及階調層次。此機器優點除了可檢查正片之原始拍攝及沖片是否缺失;其次可做對焦、設定白點、設定座標軸(左上、右下)、裁切、設定顏色等。並可同時預掃多張底片。最後將預掃資料儲存至硬碟。(圖六、七)

圖六、預作—設定數值

圖七、預作—修正顏色

2. 卸裝滾筒:預作後,將德國Hells Chroma Set P330預作機的滾筒卸下,移置裝在德國Hell S-3900 電子分色機上。(圖八)

圖八、卸裝滾筒

四、掃描分色 在德國Hell S-3900 電子分色機讀取存有預掃資料的硬碟後,正式進行分色掃描流程。分色掃描約近六分鐘,將data輸入S-3900進行掃瞄並儲存至MO片。(圖九、十)

圖九、掃描分色

圖十、掃描分色機近照

五、組頁 1.掃描結果檢驗與轉檔:掃描結果檢驗與轉檔是掃描後的初步工作,將存有分色掃描資料的MO片,至麥金塔電腦系統開啟做初步的圖片校驗。隨後將資料儲存至60GB(1394火線)外接硬碟。(圖十一)

圖十一、掃描結果檢驗與轉檔

組頁拼大版:將麥金塔的60GB外接硬碟移至另一機台,並把原稿正片貼於電腦旁的燈箱,以便於對照的椄圖組頁工作。每個菊全頁面排入四張圖像檔,組成大版後,每單頁存成一個PS檔傳輸至伺服器以brisque4.0上運算(rip)。產生成job檔,可供數位樣proof、底片CTF、製版CTP用。(圖十二)

圖十二、組頁拼大版

六、Epson10000CF數位樣輸出之色彩校正

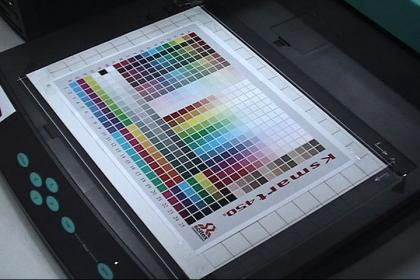

由PhotoShop的info值來確認CMYK的配比,以及CMS色彩管理系統(色彩循環校正系統)與顏色導表進行修色校驗,每日在正式輸出前會輸出一張樣本以比對顏色導表確認色彩符合國際標準。(中華彩色是使用O.R.I.S.軟體,輸出IT8導表),輸出機EPSON-10000CF符合故宮要求的抗U.V. 200年標準(圖十三、十四)

圖十三、電腦修色校驗

圖十四、顏色導表

七、輸出數位樣 數位樣含括三部份:圖檔、檔案編號、顏色導表。將PS檔傳輸到伺服器上透過Brisque rip(運算),生成一個job檔,Job經combine成tif後,透過O.R.I.S.,輸出數位樣。輸出數位樣後送故宮檢驗顏色與圖檔內容(至此為一校),其數位樣是由O.R.I.S.校色軟體RIP 檢測(校對無誤後驅動印表機輸出),輸出樣包含數位樣與傳統打樣。(圖十五、十六、十七)

圖十五、數位輸出機

圖十六、數位輸出機抗光200年證明書

圖十七、輸出數位樣

八、裁邊與送故宮校驗 印刷廠檢驗數位樣無誤後,割裁數位樣,天地各留約0.5公分的邊(以便於故宮在其上批校),隨即送至故宮出版組進行第一次校驗。(圖十八)

圖十八、輸出樣裁邊

九、傳統樣輸出

故宮確認數位樣稿無誤後,印刷公司即可出CTP版打傳統樣(圖十九)。

圖十九、傳統輸出

十、故宮回樣 故宮將校好的輸出樣(又稱為批樣)後送回印刷公司(圖二十),印刷公司再依此回樣進行修色校驗。

圖二十、故宮回樣

十一、輸出數位樣與傳統樣 經O.R.I.S.確認頻色並輸出數位樣第二份。輸出數位樣與傳統樣的目的在於確保往後印刷品質的一致性(圖二十一)。

圖二十一、比對數位樣與傳統樣

十二、燒錄光碟片

故宮校驗第二份數位樣無誤後,印刷公司對檔案及標籤作說明,輸出一張傳統樣與兩張數位樣,並燒錄成光碟片(圖二十二),送回故宮簽收,完成正片委外掃描工作。

圖二十二、燒錄光碟片

※製作單位:國立故宮博物院 故宮文物數位典藏系統之研製-文物圖檔建置及管理子計畫

國立故宮博物院 故宮文物數位典藏系統之研製-書畫數位化典藏子計畫

數位典藏國家型科技計畫 故宮文物數位典藏系統之研製-內容發展分項計畫

※工作人員:數位典藏國家型科技計畫 內容發展分項計畫 陳嘉萍、陳秀華、黃如足、吳淑鈴

國立故宮博物院 故宮文物數位典藏系統之研製-文物圖檔建置及管理子計畫 黃正毅、陳耀東

國立故宮博物院故宮 文物數位典藏系統之研製-書畫數位化典藏 子計畫 謝東志、余青勳、李麗芬、吳誦芬

※圖文編輯:數位典藏國家型科技計畫 內容發展分項計畫 陳嘉萍

※文字撰稿:數位典藏國家型科技計畫 內容發展分項計畫 陳嘉萍、劉竹青

※圖片拍攝:數位典藏國家型科技計畫 內容發展分項計畫 陳嘉萍、陳秀華、吳淑鈴

感謝:「國立故宮博物院_文物圖檔建置及管理子計畫」之計畫主持人簡松村先生撥冗指導。以及參與相關工作人員之協助拍攝撰寫,特別致謝。

此程序包含二部分:核對故宮來稿清單、底片編號。

國立自然科學博物館台灣中部考古學典藏 數位化工作流程

發表日期: 2009-09-09, 點閱數: 7,739 , 加入收藏櫃 , 加入書籤

計畫單位:國立自然科學博物館人類學組考古學門

計畫名稱:人類學數位典藏子計畫-台灣中部考古學蒐藏數位化

計畫簡介:

由於台灣近年來公共建設快速發展,考古遺址大量遭受破壞,但這些珍貴的考古標本,除了少部分發表在正式學術報告及展示之外,大部分都典藏在公家及私人的蒐藏庫之中,外人無從得見,也無法加以觀察及研究。

國立自然科學博物館(以下簡稱科博館)自成立「人類學組考古學門」以來,即以台灣考古學的調查與研究為主要的工作目標。研究範圍遍及全島,但因地利之便,大部分集中在台灣中部地區,包括苗栗縣、台中縣市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣。本計畫針對許多史前遺址與少數歷史時代的遺址,進行地表調查及田野發掘,採集了大量考古遺物,並累積了許多遺址與遺物的相關資料,包括文字紀錄、照片、標本圖、地圖、測量圖、探坑圖,甚至發掘實況錄影紀錄等。

將台灣考古遺址出土或採集的遺物,以及脈絡資料,進行數位化典藏,可以更有效的管理與典藏,而且將史前人們的生活方式加以復原,可提供專業考古學學者、民間文史工作者及一般民眾,透過網路共用博物館中的珍貴蒐藏資源,無論對學術研究或社會教育方面,都有極大的助益。

「台灣中部考古學典藏數位化」計畫的工作目標是將中部地區(主要包括臺中縣市、彰化縣、南投縣、雲林縣)重要的史前遺址資料,建立數位化檔案供學界、行政機關以及工程單位查詢。內容包括文字資料、地圖、遺址照片、標本照等,以文獻資料及人類學組過去調查資料為基礎,並以田野調查資料加以補充。 此計畫擬將台灣中部地區五個主要的史前文化,牛罵頭文化、營埔文化、大馬璘文化、番仔園文化及大邱園文化的已出土代表性標本及田野發掘的資料,進行數位化典藏。另者進一步將科博館經由發掘或地表調查,所獲嘉義縣新港鄉板頭村遺址之清朝漢人文化標本,進行數位化典藏。

「台灣中部考古學典藏數位化」計畫主要的工作項目如下:

一、考古學標本資料數位化

科博館的考古學標本,是無可取代的重要國家文化資產。收藏研究之類別包含:考古遺物、生態遺物及考古遺跡複製模型。

二、資料檔案數位化

田野調查及發掘紀錄檔案、影像紀錄、平面測量圖、剖面測量圖及複製模型等。

三、史前工具及人骨復原數位化

根據考古遺址出土的大量史前遺物及人體骨骸,可以進行對史前人的面相及工具的全貌和使用的方式來復原,並以數位化顯示其結果。

四、史前人生活環境及聚落復原數位化

根據考古遺址以及史前遺物、生態遺留與遺跡的各項資料,可以試圖復原史前人的聚落及生活環境,並以數位化顯示其結果。

由於此計畫累積了數量龐大的標本與田野資料,依其各種標本資料類型之數位化需要,進行各種程式的製作。茲將典藏標本不同的器類物件(諸如陶器、石器、瓷器、銅器)進行各種數位化工程,並於事前規劃相關標準作業程序(SOP),再依次進行「紋飾拓印」、「陶瓷器復原」、「手繪標本復原圖」、「Photoshop繪標本黑白圖」、「標本數位拍攝與影像修整」五大類(請參考數位化工作流程圖)。

隨著科博館逐年所發掘的文化遺址,陸續將完成上述的數位化物件之外,最後亦整合這些標本資料、考古文獻資料、數位影像資料以及文字相關資料等匯入數位典藏管理系統,並以網頁呈現典藏精華【考古資料庫】,以提供一般大眾來檢索相關知識單元或對考古學有興趣之士進行線上知識學習。以下綜合上述所有的數位化工作流程,依序納入數位化前置作業、數位化影像處理、後端系統開發管理三大流程加以介紹。

其中,前置作業包括數位化素材整理及準備、拓印及復原工作、前端 Metadata資料輸入等工作。數位化影像處理則針對典藏品元件進行掃描、拍攝、2D動畫、3D復原模型等數位化工程。後端系統開發管理則結合 Metadata資料組織分析、XML匯入/匯出功能、批次轉入數位典藏內容管理系統(DMCMS),以完成最後的網頁呈現。

國立自然科學博物館台灣中部考古學典藏數位化流程圖

|

|

一、數位化前置作業

(一)標本清洗與篩選

在數位化之前,考古研究或內容建立的相關人員,蒐集並整理田野現場所挖掘的標本,篩選出需要數位化的典藏品,並依不同遺址所發掘的標本類型和特徵,進行標本清洗工作。

(二)標本編號

其後,待標本晾乾,再依各個文化遺址進行標本編號,編號後的標本須平行錯開不可疊放。

.png)

(三)相關表單製作與內容填寫

配合 Metadata所設計的欄位,同時整理出器物標本缺少之資料,使用電子量表、圓周量表、磅秤,填寫相關規格、重量等欄位值,以方便日後尋找資料及建檔。

.png)

(四)資料建檔

在數位化之前,由研究人員蒐集各種考古文獻資料,再由助理彙整後,將欲數位化的標本文字資料輸入 MS Excel資料庫中。

.png)

(五)標本清點

根據架位清點標本,將欲拍攝(或需要數位化工程)的標本置於推車架上排好。其中須按編號放置標本盒內,以俾於清點工作的掌握。

.jpg)

(六)挑選標本與提件

最後,依其數位化需求挑選標本,並依不同物件的數位化工作形式,進行合適的標本選樣,茲將各類型標本的挑選原則說明如下表:

.png)

(七)數位化物件初步處理

1. 拓印紋飾-挑選帶紋飾陶片、制錢

.png)

(1) 工具準備

正式拓印前的準備工作須完成下列事項:

1 裁切棉紙,紙約略大於紋飾面,上下留天地,左右留寬約五公分的空間。

2 白芨片調冷水並攪拌均勻。

3 磨墨使墨色更為飽和。

4 準備拓包,若有不同尺寸的陶片可做不同的拓包,製作材料為:海綿、棉布、橡皮筋。

5 以上拓具,包括棉紙兩塊、水彩筆兩枝、白芨少許、墨碟(裝盛墨汁用)、墨汁少許(可用市面上的瓶裝墨汁)、小拓包兩個。

(2) 開始拓印與過程拍攝

進行拓印時,依下列步驟細心製作陶紋飾。

1 備妥白芨水(白芨水為黏著劑與保護膜)。

2取一枝水彩筆,將調好的白芨水,塗抹在被拓印之紋飾表面上。

3依序將兩塊棉紙蓋在紋飾上方。

4 以乾的水彩筆垂直拍打棉紙,使棉紙與陶片密切貼合。

5左右手各拿一個拓包。

6 以左手拓包沾少許墨汁。

7 次以左手拓包,輕輕拍打右手拓包。

8 最後將右手拓包以輕拍的方式,拍打棉紙,拓印紋飾。

9 完成拓印:在不傷紙的情形下,將棉紙取下,即是完成的作品。

10拍照:完成拓印後,以數位相機 1536*2048 dpi的規格拍下紋飾照片。 (註:本文所記之拓印方式,是屬於「乾拓法」之應用方法。)

.png)

.png)

.png)

2. 器型復原─挑選可復原之陶罐、瓷器

以大馬璘文化為例,與容器相關的部件名稱,大致有口緣、缽口、折肩、陶把、陶耳、腹片、圈足、蓋鈕等

.png)

(1) 殘片清理與資料核對

先將殘片依顏色、質地分組,讓搜尋範圍縮小。若陶片愈殘破,復原程度的困難度也就愈高。

(2)拼湊

拼湊實際上可視為一個預備動作,選取考古挖掘分裝入袋之標本,理出一個大樣。經過此程式,原器的雛型即可底定。接下來的依循方式,是要先找出確定的器底或口緣,依大處著手,選擇比較大的破片先予拼湊成型。

(3) 拍攝紀錄

配合數位典藏需要,凡是在進行復原工作的前後,都應將修復過程拍照記錄存檔,以便往後查閱。

(4)黏合

修復時,一定要對此器物忠實保有它原有的原貌、原狀。其修復過程中所採用的方法和所用的材料,經被證明過行之有效的,才可以使用在復原過程。至於來歷不明的材料不可使用在復原器物上,以免損壞文物。

當每一件破損陶、瓷拼湊好之時,黏合程式才正式的次第展開。而正式黏合所使用的黏合劑,應把「可逆性材料」列入考慮,接著就是耐心和細心,以及慢工出細活地將殘片黏合起來。

(5) 以石膏填補缺口與整平

前置工作,先準備油土、塑膠碗、石膏、木棒、水彩筆、刮刀。並由具備專業水準的修復人員進行復原技術,復原步驟如下:

1 先將陶片拼黏復原器型。

2 將油土桿平。

3 以油土從內側封住缺口。

4以塑膠碗調石膏準備修復缺口。

5 將石膏調勻。

6 將調好的石膏倒進缺口。

7以調拌刀上石膏。

8 石膏七、八分乾後,進行石膏表面修平工作,先以水彩筆抹平石膏表面。

9 次以修胚刀修整石膏。

10清理缺口周圍被沾污的部分。

11修補下一個缺口。

12完成陶罐修復。

.png)

.png)

.png)

二、數位化影像處理 (一)標本拍照

拍攝前,先準備好數位相機、翻拍架、比例尺標、黑色絨布、反光板等拍攝道具。同時,考量各種數位化物件之標本大小、殘缺程度不同的石鏃、陶環、石刀、石鋤、石片器、陶器、瓷器等,調整拍攝距離並選定確定的角度,然後以 1536*2048dpi之規格拍攝其影像。

|

|

圖十、以數位相機拍攝標本(示範者:汪瑞娟)

(二)擷取石鋤、石片器數位照檔

連接電腦,開啟 Photoshop軟體修整數位影像,以畫質清晰、局部重點清楚為依據。

|

|

圖十一、使用 Photoshop修整數位影像(示範者:汪怡萱)

(三)數位照檔案修整及存檔

由於「石器」、「陶器」標本,容易污損黑色墊布,所以影像檔去污工作不可免除。以 Photoshop軟體修整時,注意尺標白邊、去雜點、去污,並以「真、善、美」為指標作原尺寸的存檔。(此項是針對彩色數位拍攝所做的處理)

在修整石鋤、石片器數位照方面,選擇較突顯的局部重點為主要焦距,於Photoshop軟體修改原照片屬性,另存成 300dpi灰階檔,最後以燒錄機備份至光碟中。(此項是針對點描圖及黑白影像所做的處理)

(四)數位照沖洗

為配合不同的數位化物件典藏需要,將紋飾拓印、可復原之陶瓷器、手繪標本線圖等影像拍攝,經過數位沖印機器,洗成 4*6規格的照片,並採書面存檔。

(五)其他標本數位化進階處理

1. 手繪標本復原圖

(1) 標本拍照與數位照沖印

挑選適宜復原的標本等級,如石鏃、陶環、石刀等,於標本拍照、數位照沖洗之後,進行徒手繪製點描圖。

(2) 手繪製點描圖

準備標本照片、描圖紙、尺標和 0.1mm、0.3mm、0.5mm、1.0mm的代針筆,並參照實體標本與數位照片來繪製復原圖,描繪時以點數清晰、局部重點清楚為主。

|

|

圖十二、手繪點描圖

(3) 點描圖掃描存檔

啟動掃描器,同時打開 PhotoImpact軟體,並以 300dpi灰階儲存影像檔。

(4) 標本照片編目

針對拓印紋飾、陶瓷器復原圖、標本數位拍攝之照片進行編目工作,由於標本之編號目前仍有跳號情形,同時在 ACDSee軟體仍無法達到非連續編號的情況下,目前則採用 Word作業軟體來進行建檔;又礙於批次作業難以解決的問題,故以人工單張來處理。

|

|

圖十三、標本照片編號

(5) 標本歸位

最後,將標本放入標本盒上,然後放置推車架,依照原蒐藏庫位址歸檔上架。

|

|

圖十四、標本歸位至蒐藏櫃

2. 製作 2D動畫檔(拓片紋飾、陶瓷器復原)

首先將照片的電子檔依流程排序,其次設定播放秒數、插入文字說明、預視效果。待確認完成後,以*.gif格式存檔。

|

|

圖十五、製作 2D動畫檔 另外,製作時須注意播放速度不宜太快,建議採 50/100秒以下即可。

|

|

圖十六、測試 2D動畫檔的播放速度

3. 製作 3D復原模型(陶、瓷器)

依數位典藏需要,選擇具有研究價值及美感斐然的破損陶、瓷器,進行 3D模型的復原工作。先將局部損壞的陶、瓷器,於 MAYA軟體中建立各種曲線模型製作。

|

|

圖十七、製作3D 復原模型(示範者:賴俊傑) 接著,比對原器之破損器面和器身,進行各種角度的修整。

|

|

圖十八、修整 3D模型的各角度(示範者:賴俊傑)

另外,若有特殊的紋飾也一併模擬建構起來。

|

|

圖十九、3D模型之紋飾建構

最後,比照 3D外觀模型所建構的全貌,輸出紙本樣之後存檔,以便於日後匯入典藏管理系統提供多媒體教學、研究之用。

|

|

圖二十、輸出 3D模型紙本並比照螢幕

三、後端系統開發管理 (一)建立

Metadata欄位資料

(1) Metadata制定與欄位分析

依標本文字、文獻等相關背景研究,將文字敘述作一深入分析後,並配合數位典藏之分類,進行 Metadata欄位相關資訊分析。

(2) Metadata欄位著錄

數位典藏品經典藏管理人員之初步分類與儲存後,將欲數位化之後設資料交由數位化人員,並依循 Metadata所制定的規範,一一著錄到對應欄位上。

|

|

圖二十一、建立 Metadata欄位資料(示範者:黃琇娟)

(二)資料庫系統開發

(1) 開發系統

將所有分析完成的資料存檔,並由館內尋求資料庫廠商共同合作開發「作業平台」,以符合博物館數位典藏的一套管理系統。

(2) 資料庫內容建置

將各學門所完成的文獻資料暫存在 CD-R內,同時透過「作業平台」軟體,匯入館內的資料庫中備用。

(3) 整合影像資料與標本資料

影像資料方面,可從作業平台系統上,鍵入「圖說、版權、建立日期」等欄位,此欄位比照「照片」模式即可。其次,將標本圖檔及標本後設資料,鍵入資料庫中。

(三)匯入數位典藏管理系統

(1) 建立典藏知識單元

建置數位典藏知識單元的內容,配合各標本之 Metadata,包括考古文化遺址、類型、材質、用途等資料,以便使用者在數位博物館中搜尋、瀏覽考古標本的各項資料。

|

|

圖二十二、建置數位典藏知識單元

(2) 匯入數位典藏內容管理系統(DMCMS)

將文字資料以 FrontPage做成*.html檔,同時串連數位化影像資料,一起上傳至科博館的數位典藏管理系統上。

|

|

圖二十三、上傳文字資料至數位典藏管理系統

(四)網頁組成建置

(1) 查詢已匯入的資料庫資料

將已匯入數位典藏管理系統的文字資料、文獻資料、標本影像、考古照片從資料庫中擷取出來。

|

|

圖二十四、查詢匯入數位典藏管理系統的資料

(2) 套入網頁版型

依據影像數量及尺寸大小,選取畫面協調的網頁版型,進行套版工作。

|

|

圖二十五、網頁套版

(3) 建立網頁架構與考古遺址分類群

依考古學分類架構,將數位典藏成果建立成一般民眾可瞭解的分類群組。最後依館內資訊組提供的框架分別建置,並將其上傳至網頁上。

|

|

圖二十六、建立考古遺址網頁之分類群

(4) 檢視網頁呈現

最後,將網頁呈現出來,並檢視內容有無錯誤之處,同時也進行網頁介面的測試。

|

|

圖二十七、檢視網頁

製作單位:數位典藏國家型科技計畫 內容發展分項計畫 國立自然科學博物館 國家典藏數位化計畫-人類學數位典藏子計畫 台灣中部考古學典藏數位化計畫

文字撰寫:數位典藏國家型科技計畫 內容發展分項計畫-考古主題小組助理黃如足 國立自然科學博物館 國家典藏數位化計畫-人類學數位典藏子計畫 台灣中部考古學典藏數位化計畫 汪瑞娟小姐

圖片拍攝:數位典藏國家型科技計畫 內容發展分項計畫 考古主題小組助理 陳嘉萍、陳秀華

部分圖片提供:國立自然科學博物館 國家典藏數位化計畫-人類學數位典藏子計畫 台灣中部考古學典藏數位化計畫

圖文編輯:數位典藏國家型科技計畫 內容發展分項計畫 考古主題小組助理 黃如足

感謝:國立自然科學博物館-【台灣中部考古學典藏數位化】之計畫主持人 何傳坤老師、共同主持人劉克竑老師撥冗指教,以及考古學門相關人員協助拍攝,特別致謝。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)