入畫的女體

文/謝鑫佑

雖然一直到19世紀女性主義逐現雛型,但在藝術層面,女性似乎該為此感到慶幸,正因過去東西方男尊女卑的社會結構,讓知識與教育出現性別式的懸殊差異,男性永遠獲得較多的社會資源、技能訓練,而女性則只需等待合適時間,將自己往後的生命,疊附於另一個男性上頭便算幸福美滿的一生。因此,這些佔有極大教育資源的男性們,成了藝術領域中的主要創作者,而他們的伴侶,則成為畫筆下重要的繆思女神。

雖然一直到19世紀女性主義逐現雛型,但在藝術層面,女性似乎該為此感到慶幸,正因過去東西方男尊女卑的社會結構,讓知識與教育出現性別式的懸殊差異,男性永遠獲得較多的社會資源、技能訓練,而女性則只需等待合適時間,將自己往後的生命,疊附於另一個男性上頭便算幸福美滿的一生。因此,這些佔有極大教育資源的男性們,成了藝術領域中的主要創作者,而他們的伴侶,則成為畫筆下重要的繆思女神。

暫且撇開性別尊卑,早在兩萬多年前的法國朗德省布拉桑普伊村附近岩洞中,便發現十多件女性雕像,這些被稱為「布拉桑普伊的婦人」的微小藝術品是至今最有價值的舊石器時代文物之一。而後於西元二世紀,維納斯雕像更緊接於琳琅滿目的男神雕像後出現,當時的希臘、羅馬社會雖然已明顯可見性別帶來的地位差距,但神話中眾天神的重要性不受性別影響,男神、女神全都是當時藝術創作的題材。

只是後來中世紀的西方藝術受宗教箝制,人體藝術停留於男耶穌、女維納斯的階段,直到文藝復興雖然有了達文西的〈蒙娜麗莎〉,但從畫中衣著端莊的婦人看來,藝術家們(男性們)仍舊不敢描繪真實女體的曲線,只敢藉女神、仙女的身體來歌詠內心對女體的渴望,這樣壓抑的情愫直到18世紀末才在哥雅的繪畫衝擊下爆發。當時西班牙明令禁止描繪裸體,哥雅大膽畫了〈裸體的瑪哈〉,並在社會輿論下另繪了一模一樣的〈著衣的瑪哈〉,並拒絕做任何修改調整。此舉揭櫫女體藝術的開端,平凡女人自此躍上畫布。

〈午睡〉,徐藍松(臺灣, 1923-?, 藝術家),創作日期:1952。臺北:臺北市立美術館。圖片連結

也許是與性別所代表的社會意義不同有關,過去男人入畫多數帶有致敬、歌頌的意味,神色泰半自信驕傲,充滿使命感;而女人入畫截然不同,許多臺灣繪畫中的女性,被凸顯了孤苦、落寞,隱藏於內心極大的憂愁。這幅出自徐藍松之手的〈午睡〉運用透明與不透明的水彩技法,將午後側身沈睡的女子背影輕描淡寫於牛皮紙上。看似簡潔的筆法與愜意的情境,卻隱隱帶出畫中女人等候的落寞心境。徐藍松如此選材與構圖,在1952年是非常罕見的,那個年代大多數描繪女人仍是以頭像或半身居多,尤其半身畫像,無論記錄親人或朋友,其構圖清一色靜坐凝視、姿態典雅,神情偶有蹙眉、偶有寬慰,其衣著、妝髮、配飾,是後來許多學者研究臺灣女性非常重要的資料。

〈歸途〉,林玉山(臺灣, 1907-2004, 藝術家),創作日期:1944。臺北:台北市立美術館。圖片連結

此外,在「男主外、女主內」的過去,與男人緊緊相扣的環境多半是社會、工作,而女人則是生活、親子。與陳進、郭雪湖並列「台展三少年」的林玉山,其著名畫作〈歸途〉中以彩墨描繪一日辛勤後,農婦牽著駝負了甘蔗的水牛返家。於1944年完成此畫的林玉山故意未畫出任何背景,讓質樸可親的筆觸,呈現出農婦的疲勞與獨自工作的落寞感,素雅的布局與用色,更為她帶來一絲蒼涼與堅忍。

〈紡紗(泰安鄉)〉,李澤藩(臺灣, 1907-1989, 畫家),創作日期:1961。臺北:順益臺灣原住民博物館。圖片連結

明顯,同樣記錄勞動婦女的〈歸途〉與臺灣第一代西畫畫家之一李澤藩於1961年所繪的〈紡紗(泰安鄉)〉截然不同,師事日本著名畫家石川欽一郎的李澤藩以水彩記錄原住民女性的紡紗時刻,鍾愛自然寫實的他,以明亮的色彩、樸拙的筆法,展現原民婦女生活中專注的面貌,並清晰描繪了頭飾、刺青、服裝,甚至連屋內陳設、牆上圖騰無不清晰可數,在原住民與平地人的關係不如今日和睦的過去實屬難得,原民女性以更親和、更友善的面向,讓自身擁有比男性更多被描繪記錄的機會

〈母愛〉,王水金(臺灣, 1918-1985, 藝術家),創作日期:1952。臺中:國立臺灣美術館。圖片連結

因為如此,女性入畫展現溫暖、祥和的作品中,有相當大的比例是親子互動,這在男性入畫的作品中並不常見。出生日治時代,創立當時臺北第一家廣告公司的王水金,是至今仍備受畫壇尊崇的肖像畫畫家,他最著名作品除了中山堂的國父遺像外,便是這幅於1951年獲第14屆台陽展佳作的〈母愛〉。在沉穩的大片灰色前表現溫婉婦人哺育母乳的模樣,低頭凝視著嬰兒的婦人,看得出慈愛與憐惜,像這一類以表現母慈的方式,來讚頌女性的題材一直到今日仍深受畫家們喜愛。

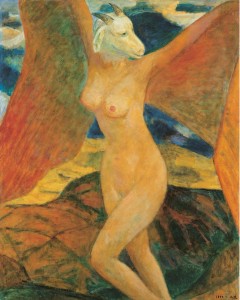

〈1972天使〉,李石樵(臺灣, 1908-1995, 畫家),創作日期:1972。臺北:李石樵美術館。圖片連結

包括繪畫過數量最多、形態最多樣的女人的李石樵,也曾以母親這個題材創作過不少作品,然而思想前衛,吸收大量西方藝術的資深畫家,最令臺灣畫壇驚呼連連的作品並非展現女性柔美、質純的一面,而是選擇古典題材,以油彩寫實、具象的手法,混合抽象造型,描繪一個個或躺或站或靠的全裸女性,這對處於戒嚴時期,以致於藝術繪畫大幅停滯的臺灣,有著幾近驚悚而強烈的刺激作用。繪於1972年的〈1972天使〉更大膽繪畫一名羊頭人身、展著薄膜雙翅的全裸女性,行進於一片抽象而象徵意味濃厚的空間中。在西方,羊一直是惡魔的化身,代表性與慾望,李石樵如此選材,可見在那個封閉的年代裡,他已經企圖以女體來衝撞保守的思想。

〈醉巡系列之四─孝女白琴〉,潘小俠(臺灣, 1954-?, 藝術家),創作日期:1992。臺中:國立臺灣美術館。圖片連結

最後附帶一看,是長於以鏡頭捕捉流動於社會最底層的點滴歲月的潘小俠,創作於1992年的〈醉巡系列之四─孝女白琴〉則拍攝了在棺材邊電子花車上歌舞的裸女。在那個婚喪喜慶都一定有電子花車震天價響的年代,車上的表演者代表了小人物討生活的辛酸與認命,而這似乎也是女人在幾千年男尊女卑的社會結構中,無聲默默隱忍的心境,讓執筆掌鏡的藝術家們清晰深刻地記錄下來。