說拜拜

文/周紘立

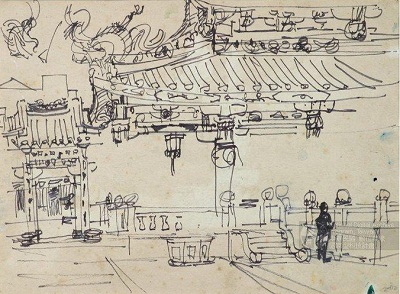

現在我蠻喜歡逢神便雙手合十地點頭膜拜,從廣州街上的龍山寺裡的觀音一路參拜至後殿眾多神明,彷彿戀人,端視祂的能力嘴唇定格然禱詞絮絮,說些現實不如意;整座廟宇麋集操天南地北不同種的語言的人,就像這兒採取佛道共治,什麼心願搭配哪尊神祇,皆有所屬,逆時針逛完一圈也就感到心中踏實,把那些這些疑難雜症丟給只笑不哭的木雕神像,祂們包辦所有事(除了註生娘娘沒分配到外),在我想像的雲朵之上,或許每日開工,像條生產線,順下去辦。

現在我蠻喜歡逢神便雙手合十地點頭膜拜,從廣州街上的龍山寺裡的觀音一路參拜至後殿眾多神明,彷彿戀人,端視祂的能力嘴唇定格然禱詞絮絮,說些現實不如意;整座廟宇麋集操天南地北不同種的語言的人,就像這兒採取佛道共治,什麼心願搭配哪尊神祇,皆有所屬,逆時針逛完一圈也就感到心中踏實,把那些這些疑難雜症丟給只笑不哭的木雕神像,祂們包辦所有事(除了註生娘娘沒分配到外),在我想像的雲朵之上,或許每日開工,像條生產線,順下去辦。

但以前我是相當抗拒拿香跟拜的。

我們家總愛跟進香團,一個月兩次,短程或遠征必得搭遊覽車,母系家族佔掉三分之一座位,那是我還免去校上課的、隨意揮霍時間不致後悔的童騃時光,小小的我仍輕盈地可跨坐媽媽或爸爸大腿的年紀,只為節省一人五百的跟團費。母親說:「就是為了錢,當然要省!」怎麼可以錢未進袋,就掏出付帳,不划算啦,她說。 然他們不知道的是,這樣的旅途總令我煩燥:識或不識的某某用破鑼嗓執麥不鬆手;卡在高速公路抑或車無打算入休息站放尿而腳底板彷彿幾輩子沒接觸陸地,導致胃囊翻滾嘔吐數回;車內空調瀰散香精,加上司機座位旁放置一尊隨團壓陣的原宮廟的神像,神前永遠燃點一炷香,頓時頭腦昏脹,睡,醒,窗外的綠綠田依舊,會不會是夢做得不夠長?

等到背脊浮貼床褥倒又無眠。不是軟綿彈簧床,沒有蓬鬆枕頭,折起身子左右看全是人,他們以我為中心朝兩端平躺過去,簡直像軍營。非旅館,常常入住的是香客大樓。此起彼落的打呼聲,微光狀態,榻榻米無從追究睡過多少人,氣味有點潮腥,面頰有點癢,掀開是否會發現跳蚤或蟲呢?我推推父母,他們睡得很香甜,他們說訪神之旅中所做的夢都有神諭,任何的數字皆有預知現實界的可能,於是,切勿擾亂他們的夢,或許那攸關下一期六合彩開獎的秘語。所以,我睜著眼睛,微弱的光線,使我感覺那兒不存在神,暗處反而躲著鬼。

白日再輪迴,手握香枝繼續拜,面對慈眉善目雕刻手法雷同的祂們──男的劍眉,一綹濃黑或純白的鬍子,神情肅穆近乎不苟言笑;女的則是柳葉眉,順眉而去勾勒出她福泰的臉形,太乾淨的臉上掛著不露齒的笑。祂們的共同點是,總覷瞇著眼,似看似不看。──我便拉扯母親的衣角問,這又是哪一尊?她不甘願地打住自己的心願,把話頭接過嘴,讓這個孩子讀書順利賺大錢,她說,母親要我點頭拜三下,而她則跳接回被停格的話荏復又進行。

他們自台北出發往南,類追星族,將願望投遞各地廟宇,為了錢。

然我不明白的是,為何我來不及許諾的卻也與金錢有關?

母親擲落兩半褪色紅腰子狀的筊,一次兩次地跋杯,見好就收或者重頭來過,在「聖杯」、「笑杯」、「陰杯」的可能性中,捉摸神的旨意。

一切猶如機率,流年與星座運勢亦為參考數據,因為生命的不可測,遂只好以未知安頓未知,彷彿重返史前生活,事物缺乏詮釋,人類僭越身分揣摩神:

傳說天地本為情侶,愛戀令他們靠得極近,僅留小空隙,人類蝦身弓背行走其間,頭犁犁的,做什麼都不方便。包含曬衣服。於是人們擎起竹竿柢地朝天捅,天會痛,它慢慢地隨著竹竿長度離地多遠去,最終形成現今所見的天地貌。被拆散的戀人遠隔兩個極端,每當思念時,天便會落雨,雨落大地,有時水澇成災,人類載浮載沉漂流四散,待天晴不久,他們觀察原先乾涸龜裂的黃土竟濕潤且萌生滿叢滿簇的綠葉植物。原來那是天的精液呀,他們想。

一個不可解的疑惑促發一種想像。

想像越來越多,神明團體於焉齊備,以滿足貪念的無底黑洞。

天蓬元帥即豬八戒,為明代吳承恩所著小說《西遊記》中人物,玄奘弟子之一,法名悟能。貌醜怪而性貪慾,為豬形的精怪,簡稱八戒。 (〈天蓬元帥〉,劉枝萬;宋龍飛採集,採集日期:1967,台北:中央研究院民族學研究所。

故西園路上最多佛號店,尺寸大小,或精緻或質樸,種類齊全的井然地站好好,面朝大馬路維持永恆的姿勢,等著待價而沽;買的人又有行業之考量,鄰近街道茶室、酒店、KTV如逢春花綻放(或如黴根深),聽說,從前銷量最好的便是豬八戒,雕刻師傅手腳總來不及,誰叫祂愛慕女色,被供奉女人堆裡的架高神龕中,四周整日整夜點亮粉紅色燈泡,甜滋滋的。

那麼,客廳裡椅牆似蘑菇竄長出來的、呈L形的神龕中的神有什麼意義呢?

凝縮為微物,小宇宙,神龕等比例打造不含糊,小木牌刻「思隔之神」,神像有三,由左至右是:土地公、觀世音、武聖關羽。祂們從前脖頸掛著好幾面金牌,一兩被延展成蟬翼般薄扁的心形金牌,穿過紅線,混搭風般地披披掛掛於胸前。我問外婆,那些高達十幾片的黃金哪兒去了?除去觀音,土地公得有兩枚、關公一枚,全沾染香煙塵鍍了黑。外婆說,拿去當掉啦!有的重新融鑄做戒指,她伸出右手指節說,就是這個。誰叫香港最近死人,攏沒中,拜了也是沒效,祂們也無須侍奉的太好,又沒在眷顧的,應該懲罰。喔,外婆說的是六合彩。

為何獨厚土地呢?

外婆說,這是古早以前環河南路河堤未連綿蓋落時,每逢做颱風,河水暴漲漫漶上岸,被丟擲進河的物事重歸還回來,死豬或垃圾,沒有差別的像極神隱少女中的腐爛神嘔吐狀態可比擬。外公外婆沿路撿好康,能用的悉數洗淨再利用,在那樣物資匱乏的日子裡,拼湊一個家。而案桌土地公便是由此來。他們想,家中該有神,就無意踢見缺了左胳臂,白鬍落光光,甚至落漆、斑駁的祂;拍掉泥灰,喜悅返回。路上算命攤師傅發覺外婆懷中神像,請他們腳步等等,湊近觀詳仔細,下結論:這神面容光滑如出油,這是財神親自來汝家,欲勤奉待。

於是土地公有了意義:錢。

祂被送進佛號店整形裝修。鬍子再次長,衣襟滾金邊,渾身重上漆,已花去幾千塊,足能添購新神像了。也因如此,祂的左手仍空蕩蕩,自肩頭卸去整隻,又右手金元寶消失不見,故手掌微彎向掌心,抓的是空氣。

祂果真帶來財富,母系家族人人富庶,最鼎盛時期,家裡有兩個組頭,據聞大表哥房內床底曾藏有白花花現金兩百萬。

神像後方凝綴帶刺燈泡,早早不亮,外婆說,古早多美哇!五顏六色閃熠熠的,插頭通電神龕頓時熱鬧非常。她說,是我外公之傑作。外公認為神跟人無異,喜愛唱歌貼近喧囂的,不然做神太無聊了,你看看,燈火閃爍甘有親像卡拉OK?

拜拜,是把未知轉交給未來。

拜拜,是對過往告別,面朝前方巨大的無知虔誠渴求來年順利。

都在時間最前頭。而我們站在時間軸的中繼,往回是過去,由已然成形的或悲或喜的事件麻花般捲著,盼望往前安然無欠缺。發財為最,像孩時的我們長途跋涉進香去,神明的意義在我家的起源始自,錢。

原先專心致志埋首數字天機的外婆,摘落老花眼鏡,她說,要是這期再不中,就要將土地公的金牌典當做賭資。接著她起身靠過來。

聽有無?!外婆對神說。兩個老人四目交接,又是另場交易。

那情景彷彿早已進行多時的對峙,是自我做孩子便存在的畫面,外婆忽然說,這神做太久,偶爾也是要嚇驚嚇驚呵, 她笑,魚尾紋開散成花,也像另一尊神祇的模樣。